L’Eucharistie et la guérison

L’Eucharistie et la guérison

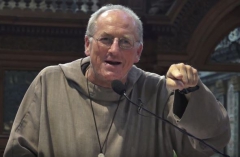

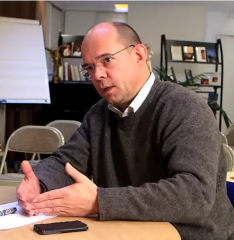

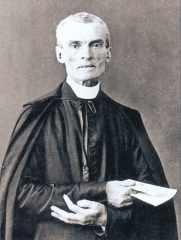

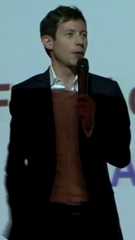

Enseignement par le Père Nicolas Buttet, fondateur de la Fraternité Eucharistein, pendant le Congrès sur l'Adoration Eucharistique, Adoratio 2017, avec pour thème "Adorer au Cœur du Monde".

Première réflexions introductives. D’abord, on a beaucoup de confusion entre la santé et le salut. Finalement ce que nous désirons profondément c’est être sauvés, c’est la vie éternelle. Et puis, on a reporté aujourd’hui, un petit peu, sur la santé la quête de vie éternelle. Il y a une sorte d’obsession de la santé et une sorte de désaffection pour l’idée du salut, de la rédemption, de la vie éternelle, de sorte que, finalement, on estime plus important parfois la santé que le salut. Il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Dans le livre des Chroniques on nous dit que Asa eut les pieds malades, une maladie très grave, et même alors il n’a pas recourt dans sa maladie au Seigneur, mais aux médecins seulement. Il ne va pas chez le Seigneur, il est malade, ça ne va pas bien du tout et il ne va pas chez le Seigneur. C’est quand même terrible. Et puis, inversement, dans l’Évangile de saint Marc, on nous parle de cette femme atteinte d’hémorragies et elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins et elle avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, même que ça allait pire après, qu’avant. Elle va vers Jésus et elle va être guérie. Alors, pour la petite histoire, saint Luc ne parle pas qu’elle avait souffert des médecins. Comme il était toubib lui-même, il ne voulait pas d’ennui avec la profession, il dit juste que c’était compliqué pour elle. Donc, on se rend compte que, tout d’un coup, on a une frontière un peu particulière et saint Augustin nous dira : « Quelques fois le médecin se trompe en promettant au malade la santé du corps. Dieu te donne, à toi qu’il a fait, une guérison certaine et gratuite. Le Christ est à la fois le médecin des corps et des âmes. Dieu guérit parfaitement toute maladie, mais Il ne guérit pas sans le malade. » Première remarque dans cette relation santé/salut qu’il s’agit de bien intégrer.

Première réflexions introductives. D’abord, on a beaucoup de confusion entre la santé et le salut. Finalement ce que nous désirons profondément c’est être sauvés, c’est la vie éternelle. Et puis, on a reporté aujourd’hui, un petit peu, sur la santé la quête de vie éternelle. Il y a une sorte d’obsession de la santé et une sorte de désaffection pour l’idée du salut, de la rédemption, de la vie éternelle, de sorte que, finalement, on estime plus important parfois la santé que le salut. Il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Dans le livre des Chroniques on nous dit que Asa eut les pieds malades, une maladie très grave, et même alors il n’a pas recourt dans sa maladie au Seigneur, mais aux médecins seulement. Il ne va pas chez le Seigneur, il est malade, ça ne va pas bien du tout et il ne va pas chez le Seigneur. C’est quand même terrible. Et puis, inversement, dans l’Évangile de saint Marc, on nous parle de cette femme atteinte d’hémorragies et elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins et elle avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, même que ça allait pire après, qu’avant. Elle va vers Jésus et elle va être guérie. Alors, pour la petite histoire, saint Luc ne parle pas qu’elle avait souffert des médecins. Comme il était toubib lui-même, il ne voulait pas d’ennui avec la profession, il dit juste que c’était compliqué pour elle. Donc, on se rend compte que, tout d’un coup, on a une frontière un peu particulière et saint Augustin nous dira : « Quelques fois le médecin se trompe en promettant au malade la santé du corps. Dieu te donne, à toi qu’il a fait, une guérison certaine et gratuite. Le Christ est à la fois le médecin des corps et des âmes. Dieu guérit parfaitement toute maladie, mais Il ne guérit pas sans le malade. » Première remarque dans cette relation santé/salut qu’il s’agit de bien intégrer.

Deuxième remarque : Est-ce que le malade doit être guérit dans la Bible ? Comme être vivant ou mort, ce n’est pas tout à fait ce qu’on croit. Évidemment la frontière ne passe pas entre une santé physique ou psychique et une maladie physique ou psychique. Elle passe entre être avec Dieu ou être sans Dieu. Quand quelqu’un est avec Dieu, même s’il est malade il est en bonne santé, quelque part. Quand quelqu’un est mort avec Dieu, Dieu lui parle. Á Lazare, vous imaginez !, le frère de Marie-Madeleine. Ça fait quatre jours qu’il est au tombeau, ça sent déjà mauvais et Jésus lui dit : « Sors ! ». On ne parle pas aux morts ! Alors que, à Hérode qui vient lui poser des questions à sa Passion, il ne répond pas parce qu’il est déjà mort dans le cœur. Il y a des vivants qui sont morts, il y a des morts qui sont vivants. Et finalement la frontière n’est pas tout à fait là où on pense qu’elle est. Finalement, au cœur de tout ça, c’est la présence de Jésus. Quand Mère Teresa était malade à l’hôpital, pour une nouvelle crise cardiaque qu’elle venait de faire, le médecin hindou dit au prêtre qui était à côté de Mère Teresa : « Père, allez vite chercher la petite boîte ! ». Le prêtre dit : « La boîte de médicaments ? Quel médicament ? Quelle boîte ? ». « Mais non ! La petite boîte qu’ils apportent et qu’ils mettent dans sa chambre. Quand la boîte est là, Mère Teresa la regarde tout le temps. Si vous la mettez, l’apportez dans sa chambre, elle sera toute calme. » Le prêtre a compris qu’il s’agissait du Tabernacle, la Présence réelle. Et le médecin rajoute : « Quand cette boîte est là dans sa chambre elle ne fait que regarder, regarder, regarder encore cette boîte. » Et donc Mère Teresa avait la grâce d’avoir la Présence réelle dans sa chambre d’hôpital. Et quelque fois Dieu a des manières assez surprenantes de nous voir. Je prends un exemple : Dans les Actes des Apôtres vous savez qu’il y a cet eunuque éthiopien, premier ministre de la reine d’Éthiopie qui retourne chez lui depuis Jérusalem et qui est en train de lire, seul. Alors, il faut s’imaginer ce qu’est un eunuque. C’est une personne qui ne peut plus avoir d’enfant. Dans la tradition antique la postérité était capitale. C’était une façon d’exister socialement. C’est la seule façon d’exister. C’est une sorte de malédiction de ne pas avoir de descendance. Il avait tout le pouvoir politique qu’il voulait. Il avait la reconnaissance de la reine et des gens qui s’inclinent et lui font des courbettes. Mais fondamentalement son être humain est complètement atrophié et sa suite n’est pas là. Il est en train de lire un texte un peu particulier quand Philippe le rattrape. Ce texte que l’on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui est une citation du prophète Isaïe : « Dans son humiliation, ̶ c’est le même mot qui est utilisé en grec pour parler de l’humiliation de Marie : « Il a baissé les yeux sur l’humiliation de sa servante » ̶ son jugement a été levé et sa postérité, qui en parlera ? ». Donc, il a un texte où l’on parle de la postérité. Le type est seul sur son char, il va faire des jours de voyage, et Dieu vient mettre le doigt en plein où il a mal. Ta postérité, qui est-ce qui va en parler, un jour ? Non Seigneur, on ne veut pas de ça, pas de ça ! Ma postérité, c’est mon drame secret. C’est mon infirmité. C’est la question qui me travaille en permanence et quand je suis seul en silence, c’est ça qui me fait mal. « Ta postérité, qui en parlera ? » Et Dieu dit : c’est justement là que je vais te rejoindre. C’est dans cette question-là. Dans cette souffrance-là. Dans ce drame de ta vie. Dans ce qui fait, finalement, la vraie question de ton existence. Tu n’auras pas de postérité. Ton pouvoir c’est bien, ton avoir c’est bien, tout ça c’est bien, mais il y a une chose à côté de laquelle tu es en train de passer. Et Dieu lui dit ça et met le doigt en plein où ça fait mal, pour lui dire c’est là que je te rejoins et c’est là que je vais t’apporter la guérison. Et la guérison ce n’est pas qu’il aura une postérité. La guérison c’est qu’il va être investi par la grâce de Dieu en raison même de cette fêlure et c’est là qu’il va recevoir le baptême que Philippe va lui donner. Vous voyez, quelque part Dieu vient nous rejoindre, et c’est ça l’adoration eucharistique, on en reparlera tout à l’heure…

Deuxième remarque : Est-ce que le malade doit être guérit dans la Bible ? Comme être vivant ou mort, ce n’est pas tout à fait ce qu’on croit. Évidemment la frontière ne passe pas entre une santé physique ou psychique et une maladie physique ou psychique. Elle passe entre être avec Dieu ou être sans Dieu. Quand quelqu’un est avec Dieu, même s’il est malade il est en bonne santé, quelque part. Quand quelqu’un est mort avec Dieu, Dieu lui parle. Á Lazare, vous imaginez !, le frère de Marie-Madeleine. Ça fait quatre jours qu’il est au tombeau, ça sent déjà mauvais et Jésus lui dit : « Sors ! ». On ne parle pas aux morts ! Alors que, à Hérode qui vient lui poser des questions à sa Passion, il ne répond pas parce qu’il est déjà mort dans le cœur. Il y a des vivants qui sont morts, il y a des morts qui sont vivants. Et finalement la frontière n’est pas tout à fait là où on pense qu’elle est. Finalement, au cœur de tout ça, c’est la présence de Jésus. Quand Mère Teresa était malade à l’hôpital, pour une nouvelle crise cardiaque qu’elle venait de faire, le médecin hindou dit au prêtre qui était à côté de Mère Teresa : « Père, allez vite chercher la petite boîte ! ». Le prêtre dit : « La boîte de médicaments ? Quel médicament ? Quelle boîte ? ». « Mais non ! La petite boîte qu’ils apportent et qu’ils mettent dans sa chambre. Quand la boîte est là, Mère Teresa la regarde tout le temps. Si vous la mettez, l’apportez dans sa chambre, elle sera toute calme. » Le prêtre a compris qu’il s’agissait du Tabernacle, la Présence réelle. Et le médecin rajoute : « Quand cette boîte est là dans sa chambre elle ne fait que regarder, regarder, regarder encore cette boîte. » Et donc Mère Teresa avait la grâce d’avoir la Présence réelle dans sa chambre d’hôpital. Et quelque fois Dieu a des manières assez surprenantes de nous voir. Je prends un exemple : Dans les Actes des Apôtres vous savez qu’il y a cet eunuque éthiopien, premier ministre de la reine d’Éthiopie qui retourne chez lui depuis Jérusalem et qui est en train de lire, seul. Alors, il faut s’imaginer ce qu’est un eunuque. C’est une personne qui ne peut plus avoir d’enfant. Dans la tradition antique la postérité était capitale. C’était une façon d’exister socialement. C’est la seule façon d’exister. C’est une sorte de malédiction de ne pas avoir de descendance. Il avait tout le pouvoir politique qu’il voulait. Il avait la reconnaissance de la reine et des gens qui s’inclinent et lui font des courbettes. Mais fondamentalement son être humain est complètement atrophié et sa suite n’est pas là. Il est en train de lire un texte un peu particulier quand Philippe le rattrape. Ce texte que l’on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui est une citation du prophète Isaïe : « Dans son humiliation, ̶ c’est le même mot qui est utilisé en grec pour parler de l’humiliation de Marie : « Il a baissé les yeux sur l’humiliation de sa servante » ̶ son jugement a été levé et sa postérité, qui en parlera ? ». Donc, il a un texte où l’on parle de la postérité. Le type est seul sur son char, il va faire des jours de voyage, et Dieu vient mettre le doigt en plein où il a mal. Ta postérité, qui est-ce qui va en parler, un jour ? Non Seigneur, on ne veut pas de ça, pas de ça ! Ma postérité, c’est mon drame secret. C’est mon infirmité. C’est la question qui me travaille en permanence et quand je suis seul en silence, c’est ça qui me fait mal. « Ta postérité, qui en parlera ? » Et Dieu dit : c’est justement là que je vais te rejoindre. C’est dans cette question-là. Dans cette souffrance-là. Dans ce drame de ta vie. Dans ce qui fait, finalement, la vraie question de ton existence. Tu n’auras pas de postérité. Ton pouvoir c’est bien, ton avoir c’est bien, tout ça c’est bien, mais il y a une chose à côté de laquelle tu es en train de passer. Et Dieu lui dit ça et met le doigt en plein où ça fait mal, pour lui dire c’est là que je te rejoins et c’est là que je vais t’apporter la guérison. Et la guérison ce n’est pas qu’il aura une postérité. La guérison c’est qu’il va être investi par la grâce de Dieu en raison même de cette fêlure et c’est là qu’il va recevoir le baptême que Philippe va lui donner. Vous voyez, quelque part Dieu vient nous rejoindre, et c’est ça l’adoration eucharistique, on en reparlera tout à l’heure…

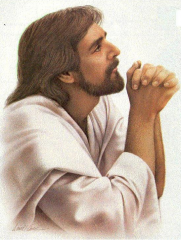

Troisième remarque : Je crois que l’adoration répond aussi à ce grand appel de Jésus : « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, prenez mon joug, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Qu’est-ce que le joug dans la tradition antique et aujourd’hui encore d’ailleurs ? Le joug c’est ce qui permet d’unir deux animaux afin de labourer plus facilement le champ. Le joug n’est pas un fardeau qui pèse, le joug est un moyen d’alléger le travail, de rendre plus facile le travail. Si un bœuf laboure seul le champ, c’est difficile, s’ils sont deux, avec le copain à côté, le pote, avec le joug qui les unit, c’est plus facile. Le joug est une façon d’alléger l’épreuve et la souffrance. Jésus nous invite à venir nous unir et ce joug c’est l’Esprit Saint que Jésus nous donne en permanence au Saint Sacrement. Á sainte Gertrude d’Helphta Jésus disait : « Là, dans l’Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j’enrichis la pauvreté par les dons et les vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Il y a dans cette expérience que là, devant Jésus, je vais pouvoir trouver la guérison. Là, devant Jésus, je vais pouvoir venir déposer mon fardeau pour prendre son joug, c’est-à-dire avoir son secours et son aide qui, joints à ma propre responsabilité, mon propre effort, va me permettre de sortir de cette épreuve dans laquelle je suis plongé. D’être là avec ce cri : « Toi seul, Seigneur, peut me sauver ! » Saint Pierre dira : « Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ses blessures nous trouvons la guérison. » Et ce corps du Christ vivant ressuscité mais stigmatisé, on pourrait dire, dans l’humilité de la présence sous l’apparence du pain, est un lieu permanent de perfusion de l’Esprit Saint et de perfusion de la vie divine par nos propres fêlures qui passent par ses propres fêlures à Lui.

Troisième remarque : Je crois que l’adoration répond aussi à ce grand appel de Jésus : « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, prenez mon joug, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Qu’est-ce que le joug dans la tradition antique et aujourd’hui encore d’ailleurs ? Le joug c’est ce qui permet d’unir deux animaux afin de labourer plus facilement le champ. Le joug n’est pas un fardeau qui pèse, le joug est un moyen d’alléger le travail, de rendre plus facile le travail. Si un bœuf laboure seul le champ, c’est difficile, s’ils sont deux, avec le copain à côté, le pote, avec le joug qui les unit, c’est plus facile. Le joug est une façon d’alléger l’épreuve et la souffrance. Jésus nous invite à venir nous unir et ce joug c’est l’Esprit Saint que Jésus nous donne en permanence au Saint Sacrement. Á sainte Gertrude d’Helphta Jésus disait : « Là, dans l’Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j’enrichis la pauvreté par les dons et les vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Il y a dans cette expérience que là, devant Jésus, je vais pouvoir trouver la guérison. Là, devant Jésus, je vais pouvoir venir déposer mon fardeau pour prendre son joug, c’est-à-dire avoir son secours et son aide qui, joints à ma propre responsabilité, mon propre effort, va me permettre de sortir de cette épreuve dans laquelle je suis plongé. D’être là avec ce cri : « Toi seul, Seigneur, peut me sauver ! » Saint Pierre dira : « Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ses blessures nous trouvons la guérison. » Et ce corps du Christ vivant ressuscité mais stigmatisé, on pourrait dire, dans l’humilité de la présence sous l’apparence du pain, est un lieu permanent de perfusion de l’Esprit Saint et de perfusion de la vie divine par nos propres fêlures qui passent par ses propres fêlures à Lui.

Un dernier point, quand même : Guérir ou soigner ? Un médecin ne peut pas guérir, il ne peut que soigner. Tout thérapeute ne peut que soigner. Il ne peut pas guérir. La guérison est un processus propre du corps, un processus qui ne peut revenir qu’à Dieu seul, quelque part. On peut faire en sorte que le corps aille mieux par une certaine thérapie, mais le processus de guérison est impossible. Il se fait par la dynamique propre de la vie qui m’habite. Dieu seul est capable de guérir. Un médecin peut soigner. Un thérapeute peut soigner. Mais Dieu seul peut guérir. Il n’y a pas de guérison en dehors de Dieu. On peut soigner, on peut « care » disent les anglais, on peut prendre soin, mais on ne peut pas guérir fondamentalement, puisque le processus de guérison ne dépend pas des médicaments ou de la thérapie, il dépend du processus propre, de dynamiques soit du corps, soit de la psychologie de la personne. Tous les thérapeutes en psychologie, en psychiatrie, savent bien que finalement s’il n’y a pas une collaboration de la personne, un oui de la personne, il n’y a pas de processus de guérison possible. Ultimement, c’est cet acquiescement de la personne qui va amener à ça.

Un dernier point, quand même : Guérir ou soigner ? Un médecin ne peut pas guérir, il ne peut que soigner. Tout thérapeute ne peut que soigner. Il ne peut pas guérir. La guérison est un processus propre du corps, un processus qui ne peut revenir qu’à Dieu seul, quelque part. On peut faire en sorte que le corps aille mieux par une certaine thérapie, mais le processus de guérison est impossible. Il se fait par la dynamique propre de la vie qui m’habite. Dieu seul est capable de guérir. Un médecin peut soigner. Un thérapeute peut soigner. Mais Dieu seul peut guérir. Il n’y a pas de guérison en dehors de Dieu. On peut soigner, on peut « care » disent les anglais, on peut prendre soin, mais on ne peut pas guérir fondamentalement, puisque le processus de guérison ne dépend pas des médicaments ou de la thérapie, il dépend du processus propre, de dynamiques soit du corps, soit de la psychologie de la personne. Tous les thérapeutes en psychologie, en psychiatrie, savent bien que finalement s’il n’y a pas une collaboration de la personne, un oui de la personne, il n’y a pas de processus de guérison possible. Ultimement, c’est cet acquiescement de la personne qui va amener à ça.

Déjà les juifs avaient compris que tout ce mystère se jouait autour du pain, puisqu’il y avait un pain particulier, un pain azyme, la matsa shemoura, qui était un pain extrêmement important. « Matsa » c’est le pain azyme, « shemoura » veut dire surveiller. On surveillait attentivement toute la fabrication et toute la cuisson et puis là, autour… Ce pain était servi dans le remake, ou l’after de Pâque et on dit que c’était le pain de la foi et de la guérison. Déjà dans la tradition juive on avait l’idée qu’autour du pain de la foi se jouait la guérison.

Déjà les juifs avaient compris que tout ce mystère se jouait autour du pain, puisqu’il y avait un pain particulier, un pain azyme, la matsa shemoura, qui était un pain extrêmement important. « Matsa » c’est le pain azyme, « shemoura » veut dire surveiller. On surveillait attentivement toute la fabrication et toute la cuisson et puis là, autour… Ce pain était servi dans le remake, ou l’after de Pâque et on dit que c’était le pain de la foi et de la guérison. Déjà dans la tradition juive on avait l’idée qu’autour du pain de la foi se jouait la guérison.

Donc Jésus est présent, Jésus est là, il est présent partout, c’est sûr… Un jour on demandait à une classe d’enfants : « Où est Jésus ? » « - Dans mon cœur ! » Un autre dit : « Á l’église, au Tabernacle ! » « - Oui, très bien ! » « - Au milieu de nous, quand deux ou trois sont réunis en son nom ! » « Très bien ! » « - Moi monsieur, moi monsieur, j’sais ! » « - Il est où ? » « - Á la salle de bain ! » « - Á la salle de bain ! ?? Pourquoi tu dis ça ? » « Ben, chaque matin quand maman fait sa toilette et que papa est devant la porte il tape, il tape et il dit : « Bon Dieu ! T’es encore là ! ». Non, Dieu n’est pas étranger à nos vies, mais il y a un lieu dans lequel Il veut être, corporellement présent et c’est ça qui change tout, corporellement présent, c’est au Saint Sacrement. Il est là réellement, spirituellement et corporellement. Charnellement présent, réellement présent.

Donc Jésus est présent, Jésus est là, il est présent partout, c’est sûr… Un jour on demandait à une classe d’enfants : « Où est Jésus ? » « - Dans mon cœur ! » Un autre dit : « Á l’église, au Tabernacle ! » « - Oui, très bien ! » « - Au milieu de nous, quand deux ou trois sont réunis en son nom ! » « Très bien ! » « - Moi monsieur, moi monsieur, j’sais ! » « - Il est où ? » « - Á la salle de bain ! » « - Á la salle de bain ! ?? Pourquoi tu dis ça ? » « Ben, chaque matin quand maman fait sa toilette et que papa est devant la porte il tape, il tape et il dit : « Bon Dieu ! T’es encore là ! ». Non, Dieu n’est pas étranger à nos vies, mais il y a un lieu dans lequel Il veut être, corporellement présent et c’est ça qui change tout, corporellement présent, c’est au Saint Sacrement. Il est là réellement, spirituellement et corporellement. Charnellement présent, réellement présent.

Alors, j’aimerais voir quatre aspects, rapidement. Le premier aspect est un aspect plus théologique : Comment l’Eucharistie devient un lieu de guérison. Deuxièmement un aspect plus anthropologique, humain : Comment l’Eucharistie est un lieu de guérison très personnel, très concret. Troisièmement : Comment l’Eucharistie peut être une guérison politique, économique, cosmique, si j’ose dire. Et dernièrement : Comment l’Eucharistie est déjà une préfiguration de la guérison ultime qu’est la parousie, la venue en gloire du Christ.

Le premier point. Comment l’adoration eucharistique est au cœur du drame de l’humanité. Le drame de l’humanité c’est le péché. La folie d’amour de Dieu c’est la création, c’est la rédemption qui va s’en suivre, bien sûr, mais le drame, c’est le péché. Et le péché, nous dit saint Thomas d’Aquin, c’est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. C’est ce mouvement fou de l’homme qui préfère la créature au Créateur. Ou qui n’aime pas les créatures sous le regard du Créateur. Parce qu’il ne s’agit pas de rejeter la créature mais de voir les créatures en tant que don du Créateur et de voir le Créateur toujours là en premier. Comme dit le vieux proverbe chinois : « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. » Ou alors, dans une classe, on demande : Mais d’où vient le lait ? Et un enfant dit du berlingot, de la brique. Oui, c’est vrai, mais il y a peut-être une vache derrière… Donc, nous sommes un peu bloqués sur les créatures sans voir qu’il y a un Créateur derrière. Alors, l’adoration va se mettre là : quand nous nous mettons en adoration, nous proclamons la source, nous proclamons Dieu. Nous renversons ce mouvement du péché qui est de préférer la créature au Créateur pour dire que je préfère le Créateur et le Rédempteur à la créature. Je viens affirmer de manière profonde et forte que le Créateur est au cœur de ma vie, de mon existence. Le péché me replie sur moi-même, l’adoration, disait le pape Benoît XVI, est une extase, une sortie de soi, là où les yeux m’amènent. Il y a un grand guide de montagne, René Desmaison, qui répondait à pourquoi vous êtes monté sur des montagnes, à faire des choses folles ? Il disait : « Je voulais marcher là où mes yeux me portaient. » Je voulais poser mes pieds là où mes yeux m’avaient attiré. Eh bien, voyez-vous, l’adoration, c’est ça : je regarde Jésus. Et je veux être là où est celui que je contemple. Je suis en extase de moi-même qui me met en exode de moi-même. Benoît XVI va dire : « L’extase initiale se traduit dans un pèlerinage, un exode permanent allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. Et précisément ainsi vers la découverte de soi, plus encore, vers la découverte de Dieu. » Donc de l’exode à l’extase. Et de l’extase à l’exode. Je sors de moi, je suis en sortie de moi vers ce Dieu. Ça c’est le renversement du mouvement du péché. Le péché. Le péché me replie sur moi-même, me replie sur mon ego, m’enferme en moi-même dans l’enfermement, ̶ et dans enfermement il y a l’enfer aussi, vous voyez, une fermeture totale. Ça c’est le drame qui peut s’exprimer de manière spirituelle, de manière psychique, psychologique, de manière égoïste, pécamineuse, sans souci de l’autre et Dieu va briser ce mouvement pour me mettre hors de moi. Le pape François disait : « C’est dans le don de soi, dans le fait de sortir de soi-même que se trouve la véritable joie et que par l’amour de Dieu, le Christ, lui, a vaincu le mal. » Même des gens comme Boris Cyrulnik, psychiatre athée, d’origine juive, qui dit, mais écoutez : « La seule guérison possible dans les grands traumatismes c’est de sortir de soi et de regarder à l’extérieur. » Ce que le bon sens a compris, l’Eucharistie nous permet de le vivre, l’adoration eucharistique nous permet de le vivre. Sortir dans un exode qui nous tourne vers le Rédempteur qui est là, qui lui-même nous envoie vers les plaies de nos frères et sœurs. Un petit enfant disait un jour : « Cher Dieu, ça doit être difficile pour toi d’aimer toutes les personnes du monde. Il n’y en a que quatre dans notre famille et je n’y arrive jamais ! » Dieu nous amène à partir de cette extase vers Lui dans un exode et de l’exode vers Lui, un mouvement, se mettre en route, sortir de ma terre pour aller vers la terre de Dieu, sa terre charnelle qui est Présence au Saint Sacrement, et de là, aller vers la chair de mes frères et sœurs souffrants pour semer cet amour que Lui-même me donne.

Le premier point. Comment l’adoration eucharistique est au cœur du drame de l’humanité. Le drame de l’humanité c’est le péché. La folie d’amour de Dieu c’est la création, c’est la rédemption qui va s’en suivre, bien sûr, mais le drame, c’est le péché. Et le péché, nous dit saint Thomas d’Aquin, c’est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. C’est ce mouvement fou de l’homme qui préfère la créature au Créateur. Ou qui n’aime pas les créatures sous le regard du Créateur. Parce qu’il ne s’agit pas de rejeter la créature mais de voir les créatures en tant que don du Créateur et de voir le Créateur toujours là en premier. Comme dit le vieux proverbe chinois : « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. » Ou alors, dans une classe, on demande : Mais d’où vient le lait ? Et un enfant dit du berlingot, de la brique. Oui, c’est vrai, mais il y a peut-être une vache derrière… Donc, nous sommes un peu bloqués sur les créatures sans voir qu’il y a un Créateur derrière. Alors, l’adoration va se mettre là : quand nous nous mettons en adoration, nous proclamons la source, nous proclamons Dieu. Nous renversons ce mouvement du péché qui est de préférer la créature au Créateur pour dire que je préfère le Créateur et le Rédempteur à la créature. Je viens affirmer de manière profonde et forte que le Créateur est au cœur de ma vie, de mon existence. Le péché me replie sur moi-même, l’adoration, disait le pape Benoît XVI, est une extase, une sortie de soi, là où les yeux m’amènent. Il y a un grand guide de montagne, René Desmaison, qui répondait à pourquoi vous êtes monté sur des montagnes, à faire des choses folles ? Il disait : « Je voulais marcher là où mes yeux me portaient. » Je voulais poser mes pieds là où mes yeux m’avaient attiré. Eh bien, voyez-vous, l’adoration, c’est ça : je regarde Jésus. Et je veux être là où est celui que je contemple. Je suis en extase de moi-même qui me met en exode de moi-même. Benoît XVI va dire : « L’extase initiale se traduit dans un pèlerinage, un exode permanent allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. Et précisément ainsi vers la découverte de soi, plus encore, vers la découverte de Dieu. » Donc de l’exode à l’extase. Et de l’extase à l’exode. Je sors de moi, je suis en sortie de moi vers ce Dieu. Ça c’est le renversement du mouvement du péché. Le péché. Le péché me replie sur moi-même, me replie sur mon ego, m’enferme en moi-même dans l’enfermement, ̶ et dans enfermement il y a l’enfer aussi, vous voyez, une fermeture totale. Ça c’est le drame qui peut s’exprimer de manière spirituelle, de manière psychique, psychologique, de manière égoïste, pécamineuse, sans souci de l’autre et Dieu va briser ce mouvement pour me mettre hors de moi. Le pape François disait : « C’est dans le don de soi, dans le fait de sortir de soi-même que se trouve la véritable joie et que par l’amour de Dieu, le Christ, lui, a vaincu le mal. » Même des gens comme Boris Cyrulnik, psychiatre athée, d’origine juive, qui dit, mais écoutez : « La seule guérison possible dans les grands traumatismes c’est de sortir de soi et de regarder à l’extérieur. » Ce que le bon sens a compris, l’Eucharistie nous permet de le vivre, l’adoration eucharistique nous permet de le vivre. Sortir dans un exode qui nous tourne vers le Rédempteur qui est là, qui lui-même nous envoie vers les plaies de nos frères et sœurs. Un petit enfant disait un jour : « Cher Dieu, ça doit être difficile pour toi d’aimer toutes les personnes du monde. Il n’y en a que quatre dans notre famille et je n’y arrive jamais ! » Dieu nous amène à partir de cette extase vers Lui dans un exode et de l’exode vers Lui, un mouvement, se mettre en route, sortir de ma terre pour aller vers la terre de Dieu, sa terre charnelle qui est Présence au Saint Sacrement, et de là, aller vers la chair de mes frères et sœurs souffrants pour semer cet amour que Lui-même me donne.

Deuxième aspect important, théologique : Vous savez que l’on dit que l’Eucharistie est la prolongation de l’action de grâce pour la communion et la préparation dans le désir de la communion suivante. Ce qui est vrai théologiquement. Mais Benoît XVI avait souligné un aspect très important. Il disait déjà que, d’un point de vue naturel, l’homme est appelé à vivre dans la justice, qui est une vertu, et la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, il y a un premier élément constitutif de la vertu de justice, qui s’appelle la vertu de religion. D’un point de vue philosophique les grecs en ont parlé quatre siècles avant Jésus-Christ, soit cinq siècles, même, qui consiste à rendre à Dieu un culte d’adoration, d’action de grâce et de louange car il est la source de tout bien et à cette hauteur de tous les biens, on va lui rendre l’adoration, l’action de grâce et la louange qui lui est due. Eh bien voyez-vous, l’adoration eucharistique permet de remplir ce devoir fondamental de l’être humain à l’égard de son Dieu Créateur, de lui rendre ce qui lui est dû : l’adoration, la louange et l’action de grâce. De sorte que Benoît XVI pouvait même dire que, quelque part, avant même, du point de vue non pas de l’ordre chronologique, où l’Eucharistie, la messe, précède l’adoration, mais du point de vue de l’excellence, l’adoration précède encore tout. Et l’adoration est l’accomplissement du devoir premier du cœur de l’homme, en justice. Et je crois que c’est important de revenir à cela.

Deuxième aspect important, théologique : Vous savez que l’on dit que l’Eucharistie est la prolongation de l’action de grâce pour la communion et la préparation dans le désir de la communion suivante. Ce qui est vrai théologiquement. Mais Benoît XVI avait souligné un aspect très important. Il disait déjà que, d’un point de vue naturel, l’homme est appelé à vivre dans la justice, qui est une vertu, et la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, il y a un premier élément constitutif de la vertu de justice, qui s’appelle la vertu de religion. D’un point de vue philosophique les grecs en ont parlé quatre siècles avant Jésus-Christ, soit cinq siècles, même, qui consiste à rendre à Dieu un culte d’adoration, d’action de grâce et de louange car il est la source de tout bien et à cette hauteur de tous les biens, on va lui rendre l’adoration, l’action de grâce et la louange qui lui est due. Eh bien voyez-vous, l’adoration eucharistique permet de remplir ce devoir fondamental de l’être humain à l’égard de son Dieu Créateur, de lui rendre ce qui lui est dû : l’adoration, la louange et l’action de grâce. De sorte que Benoît XVI pouvait même dire que, quelque part, avant même, du point de vue non pas de l’ordre chronologique, où l’Eucharistie, la messe, précède l’adoration, mais du point de vue de l’excellence, l’adoration précède encore tout. Et l’adoration est l’accomplissement du devoir premier du cœur de l’homme, en justice. Et je crois que c’est important de revenir à cela.

Saint Augustin disait que « personne ne mange cette chair sans auparavant l’avoir adorée. Nous pécherions si nous ne l’adorions pas. » Alors lui il l’entendait de manière très concrète puisqu’on communiait dans la main. On va recevoir le corps du Christ, on va L’adorer avant de Le porter à sa bouche. C’est ce que disait saint Augustin dans cette façon de faire. Mais profondément, cite Benoît XVI, il va faire précéder dans l’ordre de l’excellence l’adoration par rapport au reste pour montrer que c’est le premier devoir de l’être humain, en justice, que de dire : « Mais Dieu, Tu es mon Seigneur et mon Tout ! » Et donc de s’amener vers la gratitude et l’action de grâce, de dire merci. De dire merci à Dieu. C’est le mot efcharisto. Eucharistie ça veut dire merci. C’est l’attitude de l’homme qui dit merci, tout bien vient de Toi. L’ingratitude, l’acharistia en grec, est une catastrophe. Et l’eucharistia est le chemin de la délivrance. Même psychologiquement, aussi aujourd’hui. On se rend compte que la chose la plus importante pour vivre, dans la psychologie positive, c’est de dire merci, d’être dans l’action de grâce. Ceux qui rouspètent tout le temps, ceux qui marmonnent tout le temps, ceux qui sont dans la plainte tout le temps, dans le murmure, eh bien, c’est une tragédie. Le peuple hébreu quand il a commencé à murmurer, plutôt que de traverser le désert en quarante jours a mis quarante ans. Ce n’est pas très agréable, ça fait un peu plus long, vous voyez. Refusant l’eucharistie, ils sont enfermés dans l’acharistia et donc se sont retrouvés dans cette tragédie du murmure perpétuel. Eh bien, l’adoration eucharistique nous sort et nous disons : « Merci à toi Jésus, Gloire à Toi, Gloire à Toi ! » Donc, de sorte qu’à l’adoration on ne commence pas par soi mais on commence par le Christ : Ô Jésus, Toi, Toi, Toi… Vous voyez, ce mouvement de sortie de soi. Il y a un très beau conte soufi de la tradition mystique musulmane : c’est un fiancé qui rentre d’un long voyage et il se réjouit de rencontrer sa fiancée. Il frappe à la porte et la voix aimée à l’intérieur dit : « Mais qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton fiancé, ça y est, je suis revenu ! C’est moi ! » La porte ne s’ouvre pas. Il se dit : « Mais ce n’est pas possible ! Elle n’a pas pu m’oublier, elle n’a pas pu m’abandonner… » Alors, il va dans le désert, il prie, il réfléchit, il jeûne. Il revient quelques jours plus tard, il frappe à la porte. La même voix aimée, dedans, dit : « Qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton bien-aimé, je suis ton fiancé, je suis revenu du long voyage. Ouvre-moi ! » Et la porte ne s’ouvre pas. Alors il repart dans le désert, il prie, il jeûne, il réfléchit et il revient. Une troisième fois il frappe à la porte. La même voix aimée : « Mais qui est-ce ? » Á ce moment-là il va dire : « C’est toi, ma bien-aimée, c’est toi ! » Et la porte s’ouvre. Vous voyez, l’adoration eucharistique nous fait passer du moi à toi. Un philosophe juif et poète à sa manière, Martin Buber, a fait un poème extraordinaire. Du, qui veut dire en allemand toi. En haut Toi, en bas Toi, à gauche Toi, au-dessus Toi, dans le malheur Toi, dans la joie Toi, Toi, Toi, Toi, rien que Toi, uniquement Toi. Eh bien l’adoration c’est ça, voyez-vous… Je passe du je au Toi.

Saint Augustin disait que « personne ne mange cette chair sans auparavant l’avoir adorée. Nous pécherions si nous ne l’adorions pas. » Alors lui il l’entendait de manière très concrète puisqu’on communiait dans la main. On va recevoir le corps du Christ, on va L’adorer avant de Le porter à sa bouche. C’est ce que disait saint Augustin dans cette façon de faire. Mais profondément, cite Benoît XVI, il va faire précéder dans l’ordre de l’excellence l’adoration par rapport au reste pour montrer que c’est le premier devoir de l’être humain, en justice, que de dire : « Mais Dieu, Tu es mon Seigneur et mon Tout ! » Et donc de s’amener vers la gratitude et l’action de grâce, de dire merci. De dire merci à Dieu. C’est le mot efcharisto. Eucharistie ça veut dire merci. C’est l’attitude de l’homme qui dit merci, tout bien vient de Toi. L’ingratitude, l’acharistia en grec, est une catastrophe. Et l’eucharistia est le chemin de la délivrance. Même psychologiquement, aussi aujourd’hui. On se rend compte que la chose la plus importante pour vivre, dans la psychologie positive, c’est de dire merci, d’être dans l’action de grâce. Ceux qui rouspètent tout le temps, ceux qui marmonnent tout le temps, ceux qui sont dans la plainte tout le temps, dans le murmure, eh bien, c’est une tragédie. Le peuple hébreu quand il a commencé à murmurer, plutôt que de traverser le désert en quarante jours a mis quarante ans. Ce n’est pas très agréable, ça fait un peu plus long, vous voyez. Refusant l’eucharistie, ils sont enfermés dans l’acharistia et donc se sont retrouvés dans cette tragédie du murmure perpétuel. Eh bien, l’adoration eucharistique nous sort et nous disons : « Merci à toi Jésus, Gloire à Toi, Gloire à Toi ! » Donc, de sorte qu’à l’adoration on ne commence pas par soi mais on commence par le Christ : Ô Jésus, Toi, Toi, Toi… Vous voyez, ce mouvement de sortie de soi. Il y a un très beau conte soufi de la tradition mystique musulmane : c’est un fiancé qui rentre d’un long voyage et il se réjouit de rencontrer sa fiancée. Il frappe à la porte et la voix aimée à l’intérieur dit : « Mais qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton fiancé, ça y est, je suis revenu ! C’est moi ! » La porte ne s’ouvre pas. Il se dit : « Mais ce n’est pas possible ! Elle n’a pas pu m’oublier, elle n’a pas pu m’abandonner… » Alors, il va dans le désert, il prie, il réfléchit, il jeûne. Il revient quelques jours plus tard, il frappe à la porte. La même voix aimée, dedans, dit : « Qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton bien-aimé, je suis ton fiancé, je suis revenu du long voyage. Ouvre-moi ! » Et la porte ne s’ouvre pas. Alors il repart dans le désert, il prie, il jeûne, il réfléchit et il revient. Une troisième fois il frappe à la porte. La même voix aimée : « Mais qui est-ce ? » Á ce moment-là il va dire : « C’est toi, ma bien-aimée, c’est toi ! » Et la porte s’ouvre. Vous voyez, l’adoration eucharistique nous fait passer du moi à toi. Un philosophe juif et poète à sa manière, Martin Buber, a fait un poème extraordinaire. Du, qui veut dire en allemand toi. En haut Toi, en bas Toi, à gauche Toi, au-dessus Toi, dans le malheur Toi, dans la joie Toi, Toi, Toi, Toi, rien que Toi, uniquement Toi. Eh bien l’adoration c’est ça, voyez-vous… Je passe du je au Toi.

Peut-être un autre point très important dans l’adoration eucharistique, que j’aimerais soulever… Saint Thomas d’Aquin nous dit qu’il y a deux drames qui rongent le cœur de l’homme. C’est la présomption et le désespoir. La présomption c’est croire qu’on peut faire par nous-même les choses. Et le désespoir, c’est se retrouver dans cette pauvreté, cette vulnérabilité où on ne sait plus où donner de la tête, jusqu’à la dépression. Et saint Thomas d’Aquin dit que la présomption et le désespoir sont les deux péchés contre la vertu d’espérance. Ah, c’est intéressant, la vertu d’espérance ! Et l’espérance, dit-il, se nourrit de la prière. Et la prière en particulier du Notre Père qui es au cieux. Or, saint Paul nous dit que personne ne peut dire Abba, Père, sans la puissance de l’Esprit Saint. Or, il se trouve une chose incroyable : l’Eucharistie est justement le lieu de la pentecôte perpétuelle. Saint Jean Chrysostome, un père de l’Église, disait que, à l’origine, la Pentecôte n’était pas qu’un fait initial, c’était un mouvement qui avait été inauguré une fois et que Dieu ne cessait pas de donner l’Esprit Saint, et que l’Esprit Saint est un jaillissement permanent du Cœur eucharistique de Jésus. Il y a deux Pentecôte, on les connaît tous : celle de saint Luc dans les Actes des Apôtres cinquante jours après Pâque, où une flamme arrive, où l’Esprit Saint arrive, de grands signes et de grands phénomènes, avec les flammes sur la tête des apôtres. Ils sortent, Pierre fait un sermon et trois mille conversions. Un ami prêtre m’a dit un jour : « Tu te rends compte ! Un sermon, trois mille conversions ! Moi, trois mille sermons et pas une conversion ! » Je dis : « Non… Le Seigneur travaille quand même, pas de souci ! » Voilà. Et il y a une Pentecôte dont on parle moins, c’est la Pentecôte de saint Jean. Saint Jean ne situe pas la Pentecôte de la même manière que saint Luc, mais pour Jean la Pentecôte est immédiatement à la Croix. Au dernier jour de la fête de Soukkot, la fête des Tentes, où le peuple juif vivait sous des tentes en dehors de leur maison, rappelant le séjour au désert, le dernier jour il y avait un rite particulier où le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine jaillissante d’eau vie à Jérusalem. Le reste c’était des puits. Il allait chercher l’eau vive, l’amenait sur l’autel du Temple pour verser l’eau en offrande. Et à ce moment-là, dans une acclamation, ̶ le commentaire du Talmud dit qui n’a pas vu la joie de la fête de l’eau qui clôt la fête des Tentes ne peut pas connaître la joie. C’était l’apothéose de la joie. Et Jésus crie à ce moment-là : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi, car il est écrit de son sein jaillira l’eau vive. Il parlait de l’Esprit Saint qui jaillirait de son côté, à sa glorification », c’est-à-dire au moment de la Pâque. Donc, pour saint Jean le Cœur ouvert du Christ est la Pentecôte. Or, le Cœur du Christ ne cesse de palpiter au Saint Sacrement. Et l’Esprit Saint ne cesse d’être donné. De sorte que, en l’adoration eucharistique, Dieu vient me libérer de la présomption et du désespoir. Qui suis-je pour, pardonnez-moi l’expression un peu directe, me la péter devant le Bon Dieu, au Saint Sacrement ? Qui suis-je pour avoir quelque sentiment d’orgueil devant Jésus au Saint Sacrement ? Lui, le Tout-puissant s’est fait dans une telle vulnérabilité, sous l’apparence d’un bout de pain inerte, et c’est Dieu qui est là. Et en même temps qui suis-je pour désespérer, puisque la grâce m’est donnée. Puisqu’Il s’est revêtu de mon humanité, Il a pris l’humilité de descendre et vient aux tréfonds me rechercher et m’empoigner. On a accueilli une fille chez nous qui avait fait cinq tentatives de suicides, des violences extrêmes, la drogue depuis douze ans, son copain était un dealer qui s’est fait assassiné, dans la rue comme ça… Enfin voilà, c’était vraiment un truc incroyable. Et quand elle a débarqué chez nous, elle était en hôpital psychiatrique juste avant. Elle avait fracassé l’infirmière qui était venue lui faire une piqûre de calmants, du coup l’infirmière avait dû être hospitalisée pour coups et blessures. Elle avait quinze ans, on ne savait plus que faire d’elle. Alors on l’a amenée chez nous. Un jour elle a pété les plombs, c’était horrible. Et puis elle me dit : « J’me casse ! » J’dis : « Écoute, de toute façon il n’y a plus personne qui peut te supporter ici, donc… Mais avant, on cause. » Et puis elle me dit : « J’ai pas envie de parler avec toi, tu dégages, connard ! » Très bien. Alors j’dis : « Mais on cause. » Alors je la poursuis, j’arrive à la chambre, elle m’envoie la porte à la figure, je bloque la porte. Je dis : « Écoute, j’ai dit qu’on causait ! » Elle me dit : « T’as pas l’droit de rentrer ici ! » J’dis : « Écoute, c’est ni chez toi, ni chez moi, c’est chez le Bon Dieu, donc on est chez le Bon Dieu tous les deux. » Elle commence à faire sa valise. Á ce moment-là je ferme la valise, je m’assieds dessus, j’dis : « J’t’ai dit qu’on causait avant que tu te casses, quoi ! » Et là, elle vient vers moi avec le poing comme ça, vous savez… Alors j’enlève vite mes lunettes parce que j’me dis qu’il vaut mieux un œil au beurre noir qu’un œil crevé. Et elle s’arrête à ça de moi avec le poing ! J’étais très content, d’ailleurs. Et elle me dit : « Mais pourquoi je suis comme ça, Nicolas ? » « Ah !, j’dis, ça c’est une très bonne question, assied-toi. » On a passé un long moment à discuter, et puis à la fin, elle me dit : « J’fais quoi, maintenant ? » « Si tu veux t’casser, tu veux t’casser… Á moins que tu aies une autre idée, maintenant. » « Tu veux que j’aille où ? » J’dis : « J’suis tout à fait d’accord avec toi, à part la rue, tu n’as rien. » Elle me dit : « Tu m’gardes encore ici ? » J’dis : « Ouais ! Mais à une condition. C’est que quand tu pètes les plombs, tu vas à la chapelle. » Elle me dit : « Non ! mais moi je n’y crois pas à ton machin de Jésus, avec ton machin blanc, là ! J’y crois rien ! » J’dis : « C’est pas ça que je t’ai dit. Je t’ai dit : Il n’y en a qu’un seul qui te supporte ici, c’est Jésus. Et la chapelle est insonorisée. Et il n’y a personne qui te supporte, par ailleurs. Donc, quand tu as envie de péter les plombs, tu vas chez Jésus péter les plombs. D’abord on n’entend pas, ensuite c’est Lui qui te supportera. » Et elle faisait ça très gentiment d’ailleurs, par obéissance. Et un jour, elle sortait de la chapelle, je la vois arriver. Je passais juste devant la chapelle à ce moment-là, c’est vraiment providentiel et elle me dit : « Aïe ! Aïe ! Nicolas ! » J’dis : « Quoi ? » « - Le cœur !... » J’dis : « Saute dans la voiture, on part à l’hôpital tout de suite ! » Je me suis dit, avec toutes les substances qu’elle a prises, le cœur est en train de… Elle dit : « Non, c’est pas ça, c’est l’amour de Jésus ! » « Ah, j’dis, c’est bon ! » Elle me dit : « Tu vois, j’ai dit à Jésus : Tu as une heure, montre suisse en main, tu as une heure pour me dire si tu existes ou pas. Soit tu existes et tu fais quelque chose, soit, s’il n’y a pas de réponse, je vais me suicider. Peut-être, si tu existes, on se retrouvera de l’autre côté. Mais moi je ne supporte plus la vie comme ça. » Elle s’est mise à genoux, une heure montre en main. Après une heure, elle s’est levée et elle a dit : « Tu n’m’as rien dit. Peut-être qu’on se reverra de l’autre côté, si tu existes. » Et à ce moment-là elle me dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé Nicolas, j’ai senti mon cœur brûler, je me suis effondrée au pied du… Elle était à ça de Jésus ! Á ça de l’ostensoir, au bord de l’autel, comme ça ! Elle a dit : « J’l’ai pas quitté des yeux, hein ! J’te lâche pas ! J’te lâche pas les baskets ! » Elle m’a dit : « J’me suis effondrée là, je sors maintenant de la chapelle. Il m’a dit qu’Il existait et qu’Il m’aimait. » Elle avait des médocs à n’en plus finir. On a fait le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Elle a fait un chemin comme ça. Bref, elle a fait son Bac, elle a terminé son Master en Sciences Po, croyante et tout… Avec cette expérience du Christ qui vient sauver, qui vient regarder. Tout d’un coup, entre la présomption et le désespoir, il y a le cœur de l’enfant de Dieu qui nous est restitué par l’effusion de l’Esprit Saint jaillissant du Cœur eucharistique du Christ. De sorte qu’il y a cette Pentecôte permanente qui est là, et qui fait que tout d’un coup je peux venir à ce Cœur miséricordieux.

Peut-être un autre point très important dans l’adoration eucharistique, que j’aimerais soulever… Saint Thomas d’Aquin nous dit qu’il y a deux drames qui rongent le cœur de l’homme. C’est la présomption et le désespoir. La présomption c’est croire qu’on peut faire par nous-même les choses. Et le désespoir, c’est se retrouver dans cette pauvreté, cette vulnérabilité où on ne sait plus où donner de la tête, jusqu’à la dépression. Et saint Thomas d’Aquin dit que la présomption et le désespoir sont les deux péchés contre la vertu d’espérance. Ah, c’est intéressant, la vertu d’espérance ! Et l’espérance, dit-il, se nourrit de la prière. Et la prière en particulier du Notre Père qui es au cieux. Or, saint Paul nous dit que personne ne peut dire Abba, Père, sans la puissance de l’Esprit Saint. Or, il se trouve une chose incroyable : l’Eucharistie est justement le lieu de la pentecôte perpétuelle. Saint Jean Chrysostome, un père de l’Église, disait que, à l’origine, la Pentecôte n’était pas qu’un fait initial, c’était un mouvement qui avait été inauguré une fois et que Dieu ne cessait pas de donner l’Esprit Saint, et que l’Esprit Saint est un jaillissement permanent du Cœur eucharistique de Jésus. Il y a deux Pentecôte, on les connaît tous : celle de saint Luc dans les Actes des Apôtres cinquante jours après Pâque, où une flamme arrive, où l’Esprit Saint arrive, de grands signes et de grands phénomènes, avec les flammes sur la tête des apôtres. Ils sortent, Pierre fait un sermon et trois mille conversions. Un ami prêtre m’a dit un jour : « Tu te rends compte ! Un sermon, trois mille conversions ! Moi, trois mille sermons et pas une conversion ! » Je dis : « Non… Le Seigneur travaille quand même, pas de souci ! » Voilà. Et il y a une Pentecôte dont on parle moins, c’est la Pentecôte de saint Jean. Saint Jean ne situe pas la Pentecôte de la même manière que saint Luc, mais pour Jean la Pentecôte est immédiatement à la Croix. Au dernier jour de la fête de Soukkot, la fête des Tentes, où le peuple juif vivait sous des tentes en dehors de leur maison, rappelant le séjour au désert, le dernier jour il y avait un rite particulier où le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine jaillissante d’eau vie à Jérusalem. Le reste c’était des puits. Il allait chercher l’eau vive, l’amenait sur l’autel du Temple pour verser l’eau en offrande. Et à ce moment-là, dans une acclamation, ̶ le commentaire du Talmud dit qui n’a pas vu la joie de la fête de l’eau qui clôt la fête des Tentes ne peut pas connaître la joie. C’était l’apothéose de la joie. Et Jésus crie à ce moment-là : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi, car il est écrit de son sein jaillira l’eau vive. Il parlait de l’Esprit Saint qui jaillirait de son côté, à sa glorification », c’est-à-dire au moment de la Pâque. Donc, pour saint Jean le Cœur ouvert du Christ est la Pentecôte. Or, le Cœur du Christ ne cesse de palpiter au Saint Sacrement. Et l’Esprit Saint ne cesse d’être donné. De sorte que, en l’adoration eucharistique, Dieu vient me libérer de la présomption et du désespoir. Qui suis-je pour, pardonnez-moi l’expression un peu directe, me la péter devant le Bon Dieu, au Saint Sacrement ? Qui suis-je pour avoir quelque sentiment d’orgueil devant Jésus au Saint Sacrement ? Lui, le Tout-puissant s’est fait dans une telle vulnérabilité, sous l’apparence d’un bout de pain inerte, et c’est Dieu qui est là. Et en même temps qui suis-je pour désespérer, puisque la grâce m’est donnée. Puisqu’Il s’est revêtu de mon humanité, Il a pris l’humilité de descendre et vient aux tréfonds me rechercher et m’empoigner. On a accueilli une fille chez nous qui avait fait cinq tentatives de suicides, des violences extrêmes, la drogue depuis douze ans, son copain était un dealer qui s’est fait assassiné, dans la rue comme ça… Enfin voilà, c’était vraiment un truc incroyable. Et quand elle a débarqué chez nous, elle était en hôpital psychiatrique juste avant. Elle avait fracassé l’infirmière qui était venue lui faire une piqûre de calmants, du coup l’infirmière avait dû être hospitalisée pour coups et blessures. Elle avait quinze ans, on ne savait plus que faire d’elle. Alors on l’a amenée chez nous. Un jour elle a pété les plombs, c’était horrible. Et puis elle me dit : « J’me casse ! » J’dis : « Écoute, de toute façon il n’y a plus personne qui peut te supporter ici, donc… Mais avant, on cause. » Et puis elle me dit : « J’ai pas envie de parler avec toi, tu dégages, connard ! » Très bien. Alors j’dis : « Mais on cause. » Alors je la poursuis, j’arrive à la chambre, elle m’envoie la porte à la figure, je bloque la porte. Je dis : « Écoute, j’ai dit qu’on causait ! » Elle me dit : « T’as pas l’droit de rentrer ici ! » J’dis : « Écoute, c’est ni chez toi, ni chez moi, c’est chez le Bon Dieu, donc on est chez le Bon Dieu tous les deux. » Elle commence à faire sa valise. Á ce moment-là je ferme la valise, je m’assieds dessus, j’dis : « J’t’ai dit qu’on causait avant que tu te casses, quoi ! » Et là, elle vient vers moi avec le poing comme ça, vous savez… Alors j’enlève vite mes lunettes parce que j’me dis qu’il vaut mieux un œil au beurre noir qu’un œil crevé. Et elle s’arrête à ça de moi avec le poing ! J’étais très content, d’ailleurs. Et elle me dit : « Mais pourquoi je suis comme ça, Nicolas ? » « Ah !, j’dis, ça c’est une très bonne question, assied-toi. » On a passé un long moment à discuter, et puis à la fin, elle me dit : « J’fais quoi, maintenant ? » « Si tu veux t’casser, tu veux t’casser… Á moins que tu aies une autre idée, maintenant. » « Tu veux que j’aille où ? » J’dis : « J’suis tout à fait d’accord avec toi, à part la rue, tu n’as rien. » Elle me dit : « Tu m’gardes encore ici ? » J’dis : « Ouais ! Mais à une condition. C’est que quand tu pètes les plombs, tu vas à la chapelle. » Elle me dit : « Non ! mais moi je n’y crois pas à ton machin de Jésus, avec ton machin blanc, là ! J’y crois rien ! » J’dis : « C’est pas ça que je t’ai dit. Je t’ai dit : Il n’y en a qu’un seul qui te supporte ici, c’est Jésus. Et la chapelle est insonorisée. Et il n’y a personne qui te supporte, par ailleurs. Donc, quand tu as envie de péter les plombs, tu vas chez Jésus péter les plombs. D’abord on n’entend pas, ensuite c’est Lui qui te supportera. » Et elle faisait ça très gentiment d’ailleurs, par obéissance. Et un jour, elle sortait de la chapelle, je la vois arriver. Je passais juste devant la chapelle à ce moment-là, c’est vraiment providentiel et elle me dit : « Aïe ! Aïe ! Nicolas ! » J’dis : « Quoi ? » « - Le cœur !... » J’dis : « Saute dans la voiture, on part à l’hôpital tout de suite ! » Je me suis dit, avec toutes les substances qu’elle a prises, le cœur est en train de… Elle dit : « Non, c’est pas ça, c’est l’amour de Jésus ! » « Ah, j’dis, c’est bon ! » Elle me dit : « Tu vois, j’ai dit à Jésus : Tu as une heure, montre suisse en main, tu as une heure pour me dire si tu existes ou pas. Soit tu existes et tu fais quelque chose, soit, s’il n’y a pas de réponse, je vais me suicider. Peut-être, si tu existes, on se retrouvera de l’autre côté. Mais moi je ne supporte plus la vie comme ça. » Elle s’est mise à genoux, une heure montre en main. Après une heure, elle s’est levée et elle a dit : « Tu n’m’as rien dit. Peut-être qu’on se reverra de l’autre côté, si tu existes. » Et à ce moment-là elle me dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé Nicolas, j’ai senti mon cœur brûler, je me suis effondrée au pied du… Elle était à ça de Jésus ! Á ça de l’ostensoir, au bord de l’autel, comme ça ! Elle a dit : « J’l’ai pas quitté des yeux, hein ! J’te lâche pas ! J’te lâche pas les baskets ! » Elle m’a dit : « J’me suis effondrée là, je sors maintenant de la chapelle. Il m’a dit qu’Il existait et qu’Il m’aimait. » Elle avait des médocs à n’en plus finir. On a fait le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Elle a fait un chemin comme ça. Bref, elle a fait son Bac, elle a terminé son Master en Sciences Po, croyante et tout… Avec cette expérience du Christ qui vient sauver, qui vient regarder. Tout d’un coup, entre la présomption et le désespoir, il y a le cœur de l’enfant de Dieu qui nous est restitué par l’effusion de l’Esprit Saint jaillissant du Cœur eucharistique du Christ. De sorte qu’il y a cette Pentecôte permanente qui est là, et qui fait que tout d’un coup je peux venir à ce Cœur miséricordieux.

Á sainte Faustine Jésus disait : « Tu vois, mon enfant, ce que tu es par toi-même, la cause de tes échecs, c’est que tu comptes trop sur toi et que tu t’appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t’attriste pas outre mesure, je suis le Dieu de la Miséricorde, ta misère ne saurait épuiser mon Amour, puisque je n’ai pas limité le nombre de mes pardons. Sache, mon enfant, que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l’inquiétude. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, troubler la tranquillité intérieure. Quant à l’irritabilité et au découragement, ce sont les fruits de ton amour propre. » Le diagnostic est clair, c’est bien, on sait où on en est.

Une autre chose fondamentale dans l’adoration eucharistique c’est qu’on a le choix entre adorer et idolâtrer. Le cœur de l’homme est ainsi fait qu’il ne puisse pas ne pas s’attacher à quelque chose. Qu’il ne puisse pas aller à un endroit où le sens de sa vie prend source, où il s’accroche. L’athéisme comme tel est impossible. J’aurais de toute façon une idole à la place de Dieu. Je peux être athée d’un certain Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, je peux être athée d’un autre Dieu, peu importe… Mais je ne peux pas vivre d’un athéisme. J’aurais nécessairement quelque chose qui tient lieu : mon travail, mon sport, ma littérature, ma science, mon art, une personne, mon moi, mon ego… bref, quelqu’un tiendra lieu de Dieu qui remplira cette tâche dans mon existence. C’est subtil, parfois… Un petit enfant de cinq ans : « Maman, t’aimes mieux qui le plus au monde ? – Mais mon p’tit chou ! tu sais bien que je te préfère à tout ! – Ah, c’est là le problème, alors, maman. » C’est que tu n’as pas quelqu’un devant, qui est là et qui pourrait dire : eh bien, oui, c’est parce que j’aime Dieu en premier que je peux t’aimer toujours mieux. Donc l’idolâtrie sera toujours là et Benoît XVI disait : Enfin, avec Jésus au Saint Sacrement, on a quelqu’un devant qui plier le genou : « Celui qui plie le genou devant l’Eucharistie fait une profession de liberté. Il ne pourra plus jamais plier le genou devant quelque idole que ce soit. » Je suis libre quand je plie le genou devant Dieu, quand je m’agenouille devant le Seigneur et Sauveur, quand je me prosterne devant l’unique Seigneur. Ce geste d’adoration devient une contestation révolutionnaire face à notre monde des idoles. Adorer le Saint Sacrement, répandre l’adoration sur la terre entière devient la plus grande contestation révolutionnaire mais dans un sens prophétique et positif du terme de la révolution. Non pas dans un sens destructeur mais au contraire dans la proclamation d’un nouvel ordre du monde qui est un peu déboussolé, qui est un peu désorienté. Un monde qui a perdu l’Orient devient désastré. Il a perdu l’astre. Et c’est une catastrophe. Replier le genou devant celui qui est le Soleil levant qui porte en ses rayons notre guérison, le Christ, Soleil levant, c’est se tourner vers l’Orient, c’est réorienter le cœur de l’homme et le monde et retrouver l’astre du matin qui vient illuminer notre monde. Voilà. C’est ce renversement qui s’opère comme ça. Et je pense qu’il y a une profession de foi prophétique par l’adoration permanente du Saint Sacrement. Un jour à Lyon, un jeune qu’on avait accueilli qui s’était converti et qui allait être confirmé. Il avait invité à la fois des amis de la paroisse, des cathos bien engagés et ses amis du travail qui était athées, musulmans… Á la fin, il m’a dit : « Il faudrait que tu parles… Un petit mot comme ça, devant tout le monde… » J’dis : « Écoute, j’peux pas parler aux gens de ta paroisse de l’Emmanuel de la même manière que je vais parler à un musulman, ou à un athée… Enfin, c’est pas possible ! » Il fait : « Débrouille-toi, ça c’est ton problème, c’est pas le mien ! » C’était un hall de gymnastique, il avait mis une croix quelque part et il y avait un petit pique-nique, là, un petit buffet. Et puis… j’étais tellement perdu que je me suis prosterné devant la croix en mettant le front par terre et disant : « Jésus ! il n’y a plus que Toi qui peut me dire ce qu’il faut dire. » Je me relève. Je raconte, je ne sais pas ce que j’ai raconté… Á la fin, un monsieur vient me voir et me dit : « Voilà… j’aimerais vous dire que je suis musulman, j’aimerais devenir chrétien. » Je dis : « Ah bon ! Vous y pensez depuis longtemps ? » Il me dit : « Non, depuis tout à l’heure. » Je dis : « Quand ça ? » « Quand vous vous êtes prosterné le front par terre devant la Croix du Christ, comme nous on fait en direction de La Mecque, mais vous devant la Croix du Christ, j’ai su que vous adoriez le vrai Dieu ! » Et deux ans après il a été baptisé à Saint-Jean, à la cathédrale de Lyon. Dieu s’est servi de ce geste que j’avais fait de manière "égoïste", en disant Seigneur, moi je ne sais pas ce qu’il faut dire. Je n’avais aucune intention en posant ce geste. Dieu s’est servi de ce geste qui n’avait aucune intention. Je crois qu’il n’a pas écouté ce que j’ai dit après, il a bien fait d’ailleurs, tellement bouleversé par ce que Dieu lui avait donné, ou ce que l’Esprit Saint lui avait donné, par ce geste d’adoration. Professer le Christ dans l’adoration c’est délivrer l’homme de toutes les idoles.

Une autre chose fondamentale dans l’adoration eucharistique c’est qu’on a le choix entre adorer et idolâtrer. Le cœur de l’homme est ainsi fait qu’il ne puisse pas ne pas s’attacher à quelque chose. Qu’il ne puisse pas aller à un endroit où le sens de sa vie prend source, où il s’accroche. L’athéisme comme tel est impossible. J’aurais de toute façon une idole à la place de Dieu. Je peux être athée d’un certain Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, je peux être athée d’un autre Dieu, peu importe… Mais je ne peux pas vivre d’un athéisme. J’aurais nécessairement quelque chose qui tient lieu : mon travail, mon sport, ma littérature, ma science, mon art, une personne, mon moi, mon ego… bref, quelqu’un tiendra lieu de Dieu qui remplira cette tâche dans mon existence. C’est subtil, parfois… Un petit enfant de cinq ans : « Maman, t’aimes mieux qui le plus au monde ? – Mais mon p’tit chou ! tu sais bien que je te préfère à tout ! – Ah, c’est là le problème, alors, maman. » C’est que tu n’as pas quelqu’un devant, qui est là et qui pourrait dire : eh bien, oui, c’est parce que j’aime Dieu en premier que je peux t’aimer toujours mieux. Donc l’idolâtrie sera toujours là et Benoît XVI disait : Enfin, avec Jésus au Saint Sacrement, on a quelqu’un devant qui plier le genou : « Celui qui plie le genou devant l’Eucharistie fait une profession de liberté. Il ne pourra plus jamais plier le genou devant quelque idole que ce soit. » Je suis libre quand je plie le genou devant Dieu, quand je m’agenouille devant le Seigneur et Sauveur, quand je me prosterne devant l’unique Seigneur. Ce geste d’adoration devient une contestation révolutionnaire face à notre monde des idoles. Adorer le Saint Sacrement, répandre l’adoration sur la terre entière devient la plus grande contestation révolutionnaire mais dans un sens prophétique et positif du terme de la révolution. Non pas dans un sens destructeur mais au contraire dans la proclamation d’un nouvel ordre du monde qui est un peu déboussolé, qui est un peu désorienté. Un monde qui a perdu l’Orient devient désastré. Il a perdu l’astre. Et c’est une catastrophe. Replier le genou devant celui qui est le Soleil levant qui porte en ses rayons notre guérison, le Christ, Soleil levant, c’est se tourner vers l’Orient, c’est réorienter le cœur de l’homme et le monde et retrouver l’astre du matin qui vient illuminer notre monde. Voilà. C’est ce renversement qui s’opère comme ça. Et je pense qu’il y a une profession de foi prophétique par l’adoration permanente du Saint Sacrement. Un jour à Lyon, un jeune qu’on avait accueilli qui s’était converti et qui allait être confirmé. Il avait invité à la fois des amis de la paroisse, des cathos bien engagés et ses amis du travail qui était athées, musulmans… Á la fin, il m’a dit : « Il faudrait que tu parles… Un petit mot comme ça, devant tout le monde… » J’dis : « Écoute, j’peux pas parler aux gens de ta paroisse de l’Emmanuel de la même manière que je vais parler à un musulman, ou à un athée… Enfin, c’est pas possible ! » Il fait : « Débrouille-toi, ça c’est ton problème, c’est pas le mien ! » C’était un hall de gymnastique, il avait mis une croix quelque part et il y avait un petit pique-nique, là, un petit buffet. Et puis… j’étais tellement perdu que je me suis prosterné devant la croix en mettant le front par terre et disant : « Jésus ! il n’y a plus que Toi qui peut me dire ce qu’il faut dire. » Je me relève. Je raconte, je ne sais pas ce que j’ai raconté… Á la fin, un monsieur vient me voir et me dit : « Voilà… j’aimerais vous dire que je suis musulman, j’aimerais devenir chrétien. » Je dis : « Ah bon ! Vous y pensez depuis longtemps ? » Il me dit : « Non, depuis tout à l’heure. » Je dis : « Quand ça ? » « Quand vous vous êtes prosterné le front par terre devant la Croix du Christ, comme nous on fait en direction de La Mecque, mais vous devant la Croix du Christ, j’ai su que vous adoriez le vrai Dieu ! » Et deux ans après il a été baptisé à Saint-Jean, à la cathédrale de Lyon. Dieu s’est servi de ce geste que j’avais fait de manière "égoïste", en disant Seigneur, moi je ne sais pas ce qu’il faut dire. Je n’avais aucune intention en posant ce geste. Dieu s’est servi de ce geste qui n’avait aucune intention. Je crois qu’il n’a pas écouté ce que j’ai dit après, il a bien fait d’ailleurs, tellement bouleversé par ce que Dieu lui avait donné, ou ce que l’Esprit Saint lui avait donné, par ce geste d’adoration. Professer le Christ dans l’adoration c’est délivrer l’homme de toutes les idoles.

Peguy disait : « Tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d’un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée, de ces hommes libres-là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d’élancement, bel élancement droit d’une seule invocation d’un libre amour. » C’est bouleversant, ça, voyez… Donc l’adoration est là au cœur du drame de notre humanité pour renverser les choses.

Peguy disait : « Tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d’un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée, de ces hommes libres-là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d’élancement, bel élancement droit d’une seule invocation d’un libre amour. » C’est bouleversant, ça, voyez… Donc l’adoration est là au cœur du drame de notre humanité pour renverser les choses.

Du point de vue anthropologique, le premier drame de l’humanité, c’est l’orgueil. Quand on est devant le Saint Sacrement exposé, quand on regarde Jésus dans son look du bout de pain, dans son apparence d’un bout de pain, dans cette vulnérabilité-là, vraiment, on est bouleversé. Le Tout-Puissant s’est fait le désarmé. Le Seigneur des armées est devenu le Seigneur désarmé. Désarmé, vulnérable, pauvre. Il ne peut même pas sortir du Tabernacle tout seul. Bon, des fois, il le fait. Avec sainte Faustine, un jour, Il débarque dans sa chambre et Il se pose sur ses mains, et dit : J’en ai marre, ici, il n’y a personne qui m’aime. Il n’y a que toi, donc je quitte cette maison et j’me casse ! Et Faustine négocie, elle dit : Tu ne peux pas Jésus, quand même, non… Il était sorti du Tabernacle, du ciboire, comme ça, et puis Il lui dit, bon, tu m’as convaincu, rapporte-moi au Tabernacle. Elle lui dit non, t’es venu tout seul, tu retournes… Il dit, non, j’y retournerai avec toi. Il lui a fait trois fois le coup comme ça. Trois fois Il lui a dit, non, je ne veux plus rester ici, ça va pas. Et trois fois Faustine dit, mais non, Jésus, écoute… Faut pas faire comme ça, elles sont bien mes sœurs quand même, tu sais… Et donc, elle ramènera trois fois Jésus au Tabernacle. Á part ça, il a besoin des mains du prêtre ou du diacre, pour sortir, être exposé. Benoît XVI dit : « Sa façon d’être Dieu provoque notre façon d’être homme. » C’est prodigieux cette phrase, aussi. Qui es-tu devant ce Dieu pour revendiquer quoi que ce soit ? Au point que Jean-Paul II a pu dire : « La première tâche de la théologie est l’intelligence de cet abaissement de Dieu ̶ qu’on appelle en grec la kénose, en français venant du grec ̶ le Dieu qui se vide de lui-même, vrai et grand mystère pour l’esprit humain. » Dieu s’abaisse jusqu’à la Croix, jusqu’à l’Hostie. « C’est pourtant dans ce mystère de l’abaissement de Dieu que le mystère de l’homme s’éclaire totalement. Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. »

Du point de vue anthropologique, le premier drame de l’humanité, c’est l’orgueil. Quand on est devant le Saint Sacrement exposé, quand on regarde Jésus dans son look du bout de pain, dans son apparence d’un bout de pain, dans cette vulnérabilité-là, vraiment, on est bouleversé. Le Tout-Puissant s’est fait le désarmé. Le Seigneur des armées est devenu le Seigneur désarmé. Désarmé, vulnérable, pauvre. Il ne peut même pas sortir du Tabernacle tout seul. Bon, des fois, il le fait. Avec sainte Faustine, un jour, Il débarque dans sa chambre et Il se pose sur ses mains, et dit : J’en ai marre, ici, il n’y a personne qui m’aime. Il n’y a que toi, donc je quitte cette maison et j’me casse ! Et Faustine négocie, elle dit : Tu ne peux pas Jésus, quand même, non… Il était sorti du Tabernacle, du ciboire, comme ça, et puis Il lui dit, bon, tu m’as convaincu, rapporte-moi au Tabernacle. Elle lui dit non, t’es venu tout seul, tu retournes… Il dit, non, j’y retournerai avec toi. Il lui a fait trois fois le coup comme ça. Trois fois Il lui a dit, non, je ne veux plus rester ici, ça va pas. Et trois fois Faustine dit, mais non, Jésus, écoute… Faut pas faire comme ça, elles sont bien mes sœurs quand même, tu sais… Et donc, elle ramènera trois fois Jésus au Tabernacle. Á part ça, il a besoin des mains du prêtre ou du diacre, pour sortir, être exposé. Benoît XVI dit : « Sa façon d’être Dieu provoque notre façon d’être homme. » C’est prodigieux cette phrase, aussi. Qui es-tu devant ce Dieu pour revendiquer quoi que ce soit ? Au point que Jean-Paul II a pu dire : « La première tâche de la théologie est l’intelligence de cet abaissement de Dieu ̶ qu’on appelle en grec la kénose, en français venant du grec ̶ le Dieu qui se vide de lui-même, vrai et grand mystère pour l’esprit humain. » Dieu s’abaisse jusqu’à la Croix, jusqu’à l’Hostie. « C’est pourtant dans ce mystère de l’abaissement de Dieu que le mystère de l’homme s’éclaire totalement. Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. »

Deuxième point : l’égoïsme et le repliement sur soi. Nous sommes libres mais nous avons tous besoin d’être libérés. Si de manière générale, théologiquement, l’adoration renverse le mouvement du péché, qui est la préférence de la créature pour le Créateur, d’un point de vue très concret, l’adoration me donne ce goût de la liberté, élargit mon espace, élargit mon cœur. Dans la confiance de la présence de Celui qui me regarde et qui m’aime il y a un mouvement de libération qui peut se faire.

Deuxième point : l’égoïsme et le repliement sur soi. Nous sommes libres mais nous avons tous besoin d’être libérés. Si de manière générale, théologiquement, l’adoration renverse le mouvement du péché, qui est la préférence de la créature pour le Créateur, d’un point de vue très concret, l’adoration me donne ce goût de la liberté, élargit mon espace, élargit mon cœur. Dans la confiance de la présence de Celui qui me regarde et qui m’aime il y a un mouvement de libération qui peut se faire.

Troisième point de ce côté-là : les troubles de l’estime de soi, les maladies du refus de vivre. Vous savez, on est très marqué par rapport à ça : Je ne m’estime pas, je ne vaux rien, je suis nul, c’est n’importe quoi, rien à foutre… C’est une fille que j’avais accueillie, qui avait fait aussi plusieurs tentatives de suicide. Qui était dans un état aussi incroyable. Elle a passé neuf nuits d’adoration. Neuf nuits de 10h du soir à 6h du matin. Sans trop y croire, d’ailleurs. Après ces neuf nuits elle m’a écrit un mot. Elle ne pouvait pas encore parler parce qu’elle était tellement blessée, traumatisée. Je lui avais dit, t’es trop cassée. Il n’y a qu’une chose qui peut te relever c’est te laisser regarder par Jésus. Elle me dit : « Mais j’y crois pas ! » « Ça fait rien, Lui croit en toi. Alors si tu veux passer une nuit d’adoration, je peux accepter. » La première nuit, de 10h du soir à 6h du matin, elle n’a pas bougé. Moi j’avais la tête qui tombait. Elle rien, rien. Je dis : « Tu peux revenir une fois, si tu veux. » Elle me dit : « Je reviens ce soir. » Je dis : « Non, pas toutes les nuits, une nuit sur deux, quand même ! » Et donc, elle a fait les neuf nuits. Elle m’a écrit : « Tu vois, Nicolas, je me trouvais moche, nulle et conne. Et Dieu dans l’adoration m’a dit : « Tu es belle, tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Et j’ai compris que ce qui compte c’est pas ce que moi je pense de moi, même pas ce que mon père pense de moi. ̶ Qui avait dit en psychothérapie systémique : « Tu peux crever, j’en ai rien à faire », ce qui n’était pas son intention profonde, mais dans le désespoir et la souffrance qu’il avait, c’est la seule chose qu’il a pu sortir, mais elle l’a pris en pleine figure, comme une parole vraie. ̶ Et puis, c’est pas ce que pensent les copains de moi. Ce qui compte, c’est ce que Jésus pense de moi. » Et ça a été le chemin de la libération.

Troisième point de ce côté-là : les troubles de l’estime de soi, les maladies du refus de vivre. Vous savez, on est très marqué par rapport à ça : Je ne m’estime pas, je ne vaux rien, je suis nul, c’est n’importe quoi, rien à foutre… C’est une fille que j’avais accueillie, qui avait fait aussi plusieurs tentatives de suicide. Qui était dans un état aussi incroyable. Elle a passé neuf nuits d’adoration. Neuf nuits de 10h du soir à 6h du matin. Sans trop y croire, d’ailleurs. Après ces neuf nuits elle m’a écrit un mot. Elle ne pouvait pas encore parler parce qu’elle était tellement blessée, traumatisée. Je lui avais dit, t’es trop cassée. Il n’y a qu’une chose qui peut te relever c’est te laisser regarder par Jésus. Elle me dit : « Mais j’y crois pas ! » « Ça fait rien, Lui croit en toi. Alors si tu veux passer une nuit d’adoration, je peux accepter. » La première nuit, de 10h du soir à 6h du matin, elle n’a pas bougé. Moi j’avais la tête qui tombait. Elle rien, rien. Je dis : « Tu peux revenir une fois, si tu veux. » Elle me dit : « Je reviens ce soir. » Je dis : « Non, pas toutes les nuits, une nuit sur deux, quand même ! » Et donc, elle a fait les neuf nuits. Elle m’a écrit : « Tu vois, Nicolas, je me trouvais moche, nulle et conne. Et Dieu dans l’adoration m’a dit : « Tu es belle, tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Et j’ai compris que ce qui compte c’est pas ce que moi je pense de moi, même pas ce que mon père pense de moi. ̶ Qui avait dit en psychothérapie systémique : « Tu peux crever, j’en ai rien à faire », ce qui n’était pas son intention profonde, mais dans le désespoir et la souffrance qu’il avait, c’est la seule chose qu’il a pu sortir, mais elle l’a pris en pleine figure, comme une parole vraie. ̶ Et puis, c’est pas ce que pensent les copains de moi. Ce qui compte, c’est ce que Jésus pense de moi. » Et ça a été le chemin de la libération.