Livret à l'usage des élèves de 1ère : Décryptage de la Théorie du Genre

PDF à télécharger

Introduction

La question du genre intéresse des disciplines telles que la philosophie, la sociologie ou encore la psychologie.

Parmi ceux qui s’intéressent à ce sujet, certains sont convaincus de l’exactitude d’une théorie dite « du genre » qui considère que l’identité sexuelle de l’être humain ne dépend pas du sexe biologique mais du ressenti subjectif de chacun.

Cette théorie est l’objet de débat depuis les premiers temps de son élaboration. Elle demeure aujourd’hui un sujet de controverses, y compris chez ses promoteurs, qui se divisent entre divers courants. Pourtant cette théorie est de plus en plus souvent présentée comme scientifiquement exact, c’est-à-dire correspondant à un constat d’ordre biologique.

De la description du développement du corps de la femme et du corps de l’homme, on passe, par exemple dans certains manuels scolaires, à une présentation de la sexualité humaine à partir de codes et d’éléments signant la théorie du genre. Dans le contexte de l’enseignement des SVT (science de la vie et de la terre), cette théorie semble alors cautionnée scientifiquement.

La Fondation Jérôme Lejeune, organisme dédié à la recherche scientifique et à la bioéthique, refuse tout détournement de la science au profit d’une idéologie, quelle qu’elle soit.

Forte du succès rencontré par son Manuel Bioéthique des Jeunes, la Fondation met à disposition des jeunes le présent document, en leur proposant une démarche inédite : étudier les propos et les faits évoqués, et les décrypter.

Ce décryptage permettra aux jeunes de saisir le sens de ce qu’ils entendent et lisent. Il vise plus largement à développer leur esprit critique, seul moyen pour eux de ne pas se laisser manipuler et de garder leur libre-arbitre !" *

* Les références citées dans le présent livret sont données à titre d’exemples pour illustrer les idées générales de la théorie du genre.

Rappel : Le développement embryonnaire

L’histoire de l’être humain commence à la fécondation.

Une nouvelle vie commence au moment où toute l’information apportée par le spermatozoïde du père est réunie à celle apportée par l’ovocyte de la mère.

Dès la fécondation se trouve réalisé un être nouveau qui commence son existence.

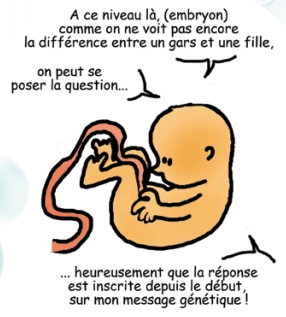

Le patrimoine génétique unique de la personne, donc aussi son sexe, féminin ou masculin, est déterminé dès ce moment-là.

Il s’agit du 1er stade de développement de celui qu’on appellera plus tard Paul ou Virginie.

Une nouvelle vie commence.

L’embryon commence à se diviser en 2, 3, 4, 8 cellules... déjà organisées.

Le processus de développement de l’embryon est continu.

Le zygote est le premier stade de l’embryon dans lequel se réunissent les 23 chromosomes de la mère et les 23 chromosomes du père.

L’embryon humain est un être vivant avec un patrimoine génétique humain hérité de son père et de sa mère. Même s’il est amené à se développer et à se modifier dans son apparence, comme il le fera d’ailleurs toute sa vie, l’embryon est bien un être humain dès la 1ère cellule issue de la fécondation : il ne s’agit pas là d’une opinion, mais d’un constat.

Et dès la fécondation, dès cette 1ère cellule constituant un nouvel être humain, il est déjà garçon ou fille.

1- La théorie du genre

La théorie du genre est une hypothèse selon laquelle l’identité sexuelle de l’être humain dépend de l’environnement socio-culturel et non du sexe – garçon ou fille – qui caractérise chacun dès l’instant de sa conception.

Autrement dit, notre sexe biologique ne serait pas plus déterminant que le fait d’être grand ou petit, blond ou brun : notre identité féminine ou masculine n’aurait pas grand chose à voir avec la réalité de notre corps.

La cohérence entre sexe et genre nous serait en fait imposée par la société. N’ayant pas le choix, chacun intérioriserait dès son plus jeune âge le rôle qu’il est supposé tenir dans la société comme femme ou comme homme.

D’après la théorie du genre, notre genre devrait être fondé sur notre orientation sexuelle, que nous sommes libres d’accepter. Celle-ci pourrait avoir des formes diverses tout comme elle pourrait évoluer dans le temps. Certains soutiennent qu’il existerait jusqu’à six genres : hétérosexuel masculin, hétérosexuel féminin, homosexuel, lesbienne, bi sexuel et indifférencié (ou neutre, c’est-à-dire ni homme, ni femme).

Ainsi, la théorie du genre sous-estime la réalité biologique de l’être humain. Réductionniste, elle survalorise la construction socio-culturelle de l’identité sexuelle, qu’elle oppose à la nature.

L’être humain n’aurait pas à s'en tenir à sa propre réalité sexuelle. L’identité sexuelle, ne serait pas objective, mais subjective : l’orientation sexuelle – librement choisie – caractériserait l’individu.

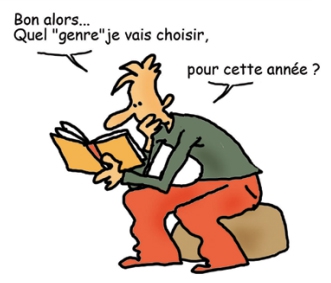

« Cette activité a pour objectif de permettre aux élèves d’identifier puis éventuellement de remettre en cause les stéréotypes de genre les plus courants...» « Filles et garçons, cassons les clichés », Livret pour les élèves (du CP au CE1), Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement.

Qu’est-ce qui différencie le sexe du genre ?

Le « sexe » désigne la réalité biologique – garçon ou fille – de l’être humain, tandis que le « genre » désigne la dimension sociale du sexe, c’est-à-dire le comportement social d’un homme ou d’une femme en lien avec son sexe biologique.

Dans la théorie du genre, le terme « genre » désigne la masculinité ou la féminité construite par l’environnement social et culturel (la langue, l’éducation, les modèles proposés…). Le genre ne dépendrait pas du sexe biologique : il serait subjectif (il dépendrait de la perception que chaque individu a de lui-même).

2- Des ambiguïtés qui posent problème

« Devenir homme ou femme », l’un des nouveaux sujets de SVT des classes de 1ères comportent des ambiguïtés qui posent question :

« Devenir femme ou homme : ce sera l’occasion d’affirmer que si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, l’orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. »(1)

(1)http://media.education.gouv.fr/

« Devenir femme ou homme » : un titre ambigu

Certes, le développement de la petite fille et du petit garçon, à la naissance, n’est pas achevé. Du point de vue biologique, il le sera complètement à partir de la puberté, lorsque les organes sexuels deviendront fonctionnels et que leurs caractères sexuels secondaires s’exprimeront. Il le sera aussi, sur le plan psychologique, quand la petite fille et le petit garçon réaliseront qu’ils sont sexués, en comprenant lequel des deux sexes est le leur, puis avec l’identification progressive que chacun réalise à celui de ses parents qui est du même sexe que lui, et par opposition à celui de sexe opposé.

Ce titre, cependant, laisse penser que le devenir du petit garçon ou de la petite fille peut se dessiner autrement... Ainsi, il est susceptible de signifier que la réalité biologique ne suffit pas à identifier chaque être humain comme étant homme ou femme.

En effet, le psychisme et d’autres éléments, notamment culturels, entrent aussi en ligne de compte dans la nature de l’identité féminine et masculine. Mais il s’agit là d’un sujet qui relève de la psychologie ou d’autres domaines mais non de la biologie.

Ce titre « devenir femme ou homme » introduit donc une première ambiguïté.

« si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique… »

Bien que présentés comme s’il s’agissait d’évidences, ces termes et le sens de cette phrase présentant le programme sont loin d’être anodins :

• l’identité sexuelle et le rôle sexuel sont distingués ;

• le terme de « rôle » renvoie à quelque chose qui serait artificiel et imposé ;

• le terme de « stéréotype » renvoie à quelque chose qui est répété mécaniquement, qui n’est pas spontané ni authentique. Il laisse à penser que la conduite d’une personne comme homme ou comme femme n’est qu’un conditionnement.

Cela signifierait que nous sommes uniquement conditionnés par la société.

Ici, une opposition entre « identité » et « orientation sexuelle » est affirmée, comme si elle allait de soi. Pourtant, en général, identité et orientation sexuelles vont de pair.

En parlant de « sphère privée », on suggère qu’il pourrait en être autrement et qu’on est libre de faire ce qu’on veut. S’agit-il d’inciter à la pratique d'expériences sexuelles diverses ou véritablement d’appeler au respect de la sphère privée de chacun, c’est-à-dire de son intimité ? S’il est vrai que la sexualité est un sujet intime, ce n’est pas parce qu’il y aurait à se protéger de critiques, mais tout simplement parce que cela ne regarde que l’intéressé lui-même, en lien avec son entourage.

Or, en l’occurrence, l’approche proposée ici est intrusive vis-à-vis des jeunes et de l’éducation que les familles souhaitent leur donner dans ce domaine.

Ces ambigüités laissent la possibilité d’introduire la théorie du genre en biologie. Ce faisant, on laisse penser que ce qui n’est qu’une théorie serait attesté par une science exacte.

3- Des fondamentaux scientifiques mis de côté

« La plupart des cultures catégorisent tous les individus en tant qu’homme ou femme, mais pour certaines, il reste une troisième catégorie, considérée comme ni femme, ni homme... »

Manuel Bordas 1er L/ES, p. 173

Le rôle des chromosomes sexuels

Aborder le féminin et le masculin devrait logiquement conduire à aborder de manière conséquente le rôle des chromosomes sexuels. Ce sujet est fondamental puisque notre patrimoine génétique est à l’origine de notre féminité ou masculinité. Il a une importance tout au long de la vie et pas seulement pendant la période embryonnaire.

Les manuels consacrent pourtant peu de place – voire pas du tout dans certains cas – au rôle des chromosomes sexuels. Il est en outre radicalement distingué de l’identité sexuelle, comme si celle-ci n’avait rien à voir avec notre patrimoine génétique et notre corps.

À lire certains, les chromosomes sexuels semblent n’avoir d’impact que sur la sécrétion hormonale et la formation des organes sexuels au cours de la seule période prénatale.

L’un des manuels n’aborde même le sujet des chromosomes que pour évoquer l’histoire de la découverte du caryotype féminin et masculin(1).

(1) Hachette 1 L/ES, p. 165

Compte-tenu du sujet dont il s’agit, « Devenir homme ou femme », il aurait été logique, du point de vue scientifique, de rappeler que l’embryon est XX ou XY dès la 1ère cellule issue de la fécondation et que cette différence chromosomique caractérise les 70 000 milliards de cellules du corps humain et ce, tout au long de la vie, de la conception jusqu’à la mort.

En outre, les manuels (à l’exception du Belin) n’évoquent qu’un seul gène, le SRY, celui de la masculinité, présent sur le chromosome Y. Son absence chez les embryons XX serait à l’origine de leur féminité.

En fait, on sait que ce gène entraîne l’activation en cascade de très nombreux autres gènes, lesquels ont aussi des rôles importants chez le garçon.

Du côté de la fille, il existe bien un gène de la féminité : le gène NR0B1, situé sur le chromosome X codant pour la protéine DAX1.

Homme et femme / Père et mère

La capacité de l’homme et de la femme à être père pour le premier, et mère pour la seconde, est l’une des caractéristiques essentielles de l’identité sexuelle. La grossesse et la maternité sont une part importante de la féminité.

Tout comme la paternité est une dimension significative de la masculinité (même si certains ne deviennent pas effectivement mère ou père).

Ce sujet « Devenir homme ou femme » aurait donc dû déboucher sur une présentation de la procréation et de la gestation, et non pas uniquement sur des techniques destinées à éviter la conception d’un enfant, ou au contraire sur des techniques artificielles pour procréer.

Le développement de l’être humain de la conception à la naissance aurait même pu être étudié dans la continuité du chapitre « Devenir homme ou femme ».

4- Une description faussée du développement embryonnaire

« L’origine commune d’appareils génitaux différents »

Manuel Bordas 1ère S, p. 236

L’embryon présenté comme indifférencié sexuellement

Dans le chapitre « Du sexe génétique au sexe différencié », les manuels insistent longuement sur la période au cours de laquelle le sexe de l’embryon n’est pas encore reconnaissable.

Il y est sans cesse question d’indifférenciation entre les sexes pendant les premières semaines de vie et ce, sans toujours rappeler en parallèle qu’en fait l’embryon est déjà XX ou XY.

Des textes parfois longs et de nombreux visuels illustrent cette période du développement embryonnaire. On y parle tantôt d’ « organe sexuel indifférencié », tantôt d’« appareil génital indifférencié ».

Le manuel Hatier(1) indique même que « tous les embryons humains jeunes ont des organes reproducteurs indifférenciés, identiques pour les embryons des deux sexes ».

(1) 1 ES/L, p. 179

Certains font comme si le sexe de l’embryon était indifférencié jusqu’à la 7ème ou 8ème semaine.

En fait, plus précisément le sinus uro-génital se dessine au cours de la 4ème semaine, pour évoluer dans un sens ou dans l’autre à partir de la 8ème semaine.

Plusieurs manuels (Bordas, Nathan, Belin) comportent en place évidente (souvent en entrée de chapitre) une grande photo (en relief et en couleur) de ce qui deviendra plus tard un sexe féminin ou masculin mais dont, pour le moment, on ne voit pas encore ce qu’il se prépare déjà à devenir.

En réalité, ce « tubercule génital » n’est pas encore un organe sexuel puisque, précisément, il n’est pas encore formé, tout comme les autres organes du fœtus – cœur, poumon, cerveau, estomac, foie… ne peuvent être développés dès l’instant de la conception.

Comme on l’a déjà dit (et comme les manuels ne le rappellent pas en parallèle), le fœtus est bien garçon ou fille dès l’instant de sa conception, même si cela ne se voit pas encore physiologiquement.

5- Une présentation incomplète de la puberté

« Des différences physiologiques distinguent également les deux sexes : les testicules assurent une production continue de spermatozoïdes et de testostérone, alors que les ovaires et l’utérus ont un fonctionnement jusqu’à la ménopause et produisent des ovules et des hormones »

Manuel Hachette 1ère L/ES, p. 172

La puberté

La puberté est à peine étudiée par les manuels alors que c’est le moment où les corps des garçons et des filles deviennent effectivement ceux d’un homme et d’une femme adultes.

Certains(1) n’abordent pas ce sujet et passent directement à la question de l’identité et de l’orientation sexuelles…

(1) Hachette 1 L/ES par exemple

Quant à ceux qui l’abordent, ils n’évoquent en général que les organes sexuels.

Les autres évolutions physiques et physiologiques de la puberté sont à peine évoquées.

La puberté est en outre définie comme le moment où les organes sexuels deviennent fonctionnels et donc comme l’étape à partir de laquelle il est possible de vivre sa sexualité. Ce n’est pourtant pas suffisant, c’est incomplet scientifiquement : il aurait été plus complet de développer aussi le fait que la fonctionnalité des organes sexuels conduit à la possibilité de procréer.

L’évolution morpho-anatomique et physiologique de la puberté est réduite à sa plus simple expression, c’est-à-dire aux seuls organes sexuels.

Les différences biologiques entre homme et femme

Seuls les organes génitaux sont schématisés, de manière bien peu scientifique d’ailleurs(1).

Les caractères sexuels secondaires (pilosité faciale et corporelle, gravité de la voix, proéminence de la pomme d’Adam… pour les hommes – seins développés, bassin élargi, taille fine... pour les femmes) ne sont pas toujours décrits.

(1) Nathan 1 ES/L, p. 186 et Hachette 1 L/ES, p.164

Les différences de taille, poids, répartition de la masse musculaire, forme du corps… ne sont pas décrites.

Il serait pourtant intéressant pour les jeunes d’apprendre à mieux connaître leur propre corps, comme celui du sexe opposé, pour mieux le comprendre et le respecter.

Seuls la production des spermatozoïdes et le cycle menstruel de la femme sont évoqués, comme si la différence entre homme et femme ne reposait que sur la différence de rythme de production des cellules sexuelles (spermatozoïdes et ovules(2)).

Les différences physiologiques entre homme et femme vont pourtant bien au-delà.

Les hormones, par exemple, ont un impact considérable, non seulement sur le fonctionnement des organes sexuels, mais aussi sur l’ensemble du corps féminin et du corps masculin ou encore sur le psychisme.

(2) Par exemple, Hatier 1 ES/L, pages 177, 181 et 183 et Hachette 1 L/ES, p.165

6- Des troubles de l’identité sexuelle surreprésentés

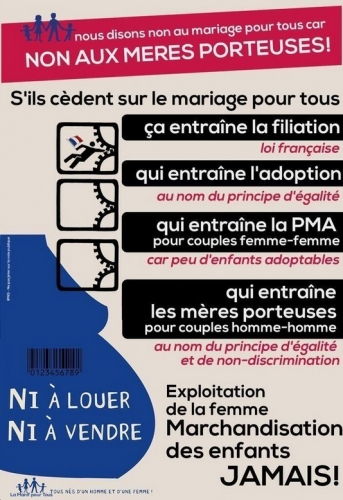

« Avec l’ADFH, vous participez à l’histoire en marche pour que l’homoparentalité soit enfin reconnue légalement en France !

Vous soutenez les actions de l’association visant à la reconnaissance des familles homoparentales et à l’égalité de droits et devoirs que nos familles réclament. »

« Avec l’ADFH vous aurez les informations les plus récentes sur la Gestation Pour Autrui à l’étranger (GPA, ou mères porteuses), l’adoption en tant que gay, la coparentalité et les contextes d’enfant dans un cadre ex-hétéro, et vous connaîtrez toutes les dernières avancées juridiques en matière d’homoparentalité. »

www.adfh.net (ADFH : Association des familles homoparentales)

Une large place donnée aux anomalies sexuelles

D’une manière générale, une large place est donnée aux anomalies sexuelles : elles sont abondamment étudiées, commentées et illustrées ; elles font aussi l’objet de nombreux exercices.

Il s’agit souvent de poser deshypothèses et tirer des conclusions sur le rôle des gènes ou des hormones masculines et féminines. Ce qui correspond en effet à une démarche scientifique.

Pourtant, ce n’est pas toujours le cas : certains de ces exercices ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension des phénomènes biologiques observés(1).

(1) Cf exemple Bordas, S, p. 234, 2 texte et illustration et p. 238, document A ; Nathan ES-L, p. 200 ; Hatier 1e L/ES, p. 185, etc.

D’ailleurs, au lieu de parler « d’anomalies » - terme habituellement employé en biologie pour nommer ce qui diffère de la normalité -, le Hatier(2) utilise le terme « d’originalités surprenantes ».

Sans doute n’ose-t-il même plus employer le terme «d’anomalie ». En science, il est pourtant nécessaire de nommer les choses.

Certains manuels(3) décrivent des cas de femmes (donc XX) ayant une apparence masculine et réciproquement.

Ils sont présentés comme « hommes XX et femmes XY ».

En fait, ce sont des hommes avec un phénotype (aspect) féminin et des femmes avec un phénotype masculin.

La rigueur et l’honnêteté scientifiques et pédagogiques auraient dû conduire les auteurs à mettre entre guillemets les termes « hommes » et « femmes ».

(2) 1 L/ES, p.178

(3) Par exemple, Hatier 1e ES-L, p. 178 ; Bordas 1e S, p. 238

Des genres et orientations sexuelles hors-normes abondamment représentés

Un visuel (photo, dessin ou autre) n’est jamais anodin. Bien plus, son impact peut être très fort, comme on le voit en publicité.

Or les visuels sont très utilisés, par exemple dans les manuels scolaires. Ceux qu’on y trouve font parfois passer l’idée que les personnes d’orientation autre qu’hétérosexuelle ne sont pas acceptées, qu’elles doivent manifester pour être reconnues... On est alors dans une expression d’ordre politique et non plus biologique.

Certaines de ces représentations sont d’ailleurs réalisées et diffusées par des mouvements comme le collectifLGBTQI (lesbien, gay, bi, trans, queer, indifférent) qui militent pour la banalisation de l’homosexualité et la reconnaissance du « mariage » homosexuel et de l’homoparentalité.

Des genres et orientations sexuelles présentés comme reconnus depuis longtemps dans divers groupes humains

Des manuels évoquent des groupes humains qui auraient reconnu ou reconnaîtraient l’existence d’un « troisième genre »(1). Les fa’afafines, par exemple, que les habitants desîles Tonga (Polynésie) considé-reraient comme n’étant ni homme ni femme. Ils ont en effet fasciné nombre de spé-cialistes de la théorie du genre dont Judith Butler. Or les habitants des îles Tonga ont souvent dénoncé le fait que le cas des fa’afafines avait été surinterprété, que leur statut n’a rien à voir avec nos conceptions occidentales de l’identité sexuelle. D’abord parce qu’il semble que ces garçons ont été élevés comme des filles dès la naissance, ce qui signifie qu’ils ne l’ont pas choisi, mais que cela leur a été imposé. D’autre part, la société tonga traditionnelle était en fait très stricte sur le comportement sexuel des hommes et des femmes, et en particulier avant le mariage. Contrairement à ce qui a été énoncé, la société tonga ne valide donc pas l’idée que lorsqu’un groupe humain n’est pas « corrompu » par la civilisation, il est alors libre sexuellement.

(1) Bordas 1 S, p. 248

L’assistance médicale à la procréation (AMP) permet-elle à deux personnes de même sexe d’avoir des enfants ?

Non, deux personnes de même sexe ne forment pas un couple et ne peuvent en aucun cas donner naissance à un enfant : quelle que soit la technique employée, la conception d’un enfant nécessite TOUJOURS l’union d’un gamète féminin (ovocyte) avec un gamète masculin (spermatozoïde).

L’AMP conduit nécessairement à utiliser un gamète d’une personne d’un autre sexe : la femme doit recourir à un donneur anonyme ou connu, et l’homme doit passer par une donneuse d’ovocyte et mère porteuse.

7- Un sujet non biologique : l’identité et l’orientation sexuelle

« Être gay, lesbienne, bisexuel(le), ce n’est pas facile à vivre tant les préjugés sont tenaces. Tout le monde a le droit élémentaire à une sexualité épanouie. »

Manuel hachette 1ère p. 179

Identité et orientation sexuelle

Le sujet de l’identité et de l’orientation sexuelle est important. Cette question va cependant bien au-delà de la biologie. C’est notamment un sujet du domaine de la psychologie. Pour l’immense majorité des êtres humains, leur identité et leur orientation sexuelles sont en cohérence et sans problème : les personnes de sexe féminin sont femmes et attirées par les hommes, les personnes de sexe masculin sont hommes et attirées par les femmes.

S’il arrive en effet que cela ne se passe pas ainsi, c’est une question qui mérite d’être étudiée. Mais la problématique de l'homosexualité, de la bisexualité ou de la transsexualité ne sont pas du domaine de la biologie : de ce point de vue, chaque être humain est homme ou femme.

La théorie du genre présentée aux jeunes

La théorie du genre est souvent présentée, notamment dans les manuels destinés aux jeunes, comme s’il s’agissait d’un fait scientifique démontré. Il est écrit par exemple que : « L’identité sexuelle, c’est-à-dire le genre (masculin ou féminin) dans lequel nous sommes socialement reconnus, ne dépend pas uniquement du sexe phénotypique à la naissance.

Cette identité sexuelle s’établit dans la petite enfance et la façon dont le jeune enfant est éduqué joue un rôle important »(1). Ou encore : « Le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n’est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de féminin ou de masculin(2) ».

Conformément à la théorie du genre, sexe et genre sont explicitement présentés comme étant distincts.

(1) Bordas, 1 L-ES, p. 166

(2) Hachette éducation, 1ère L/ES, p. 170

Le sujet de l’identité et de l’orientation sexuelle ne relève pas du domaine de la biologie. Bien qu’il ne s’agisse que d’une hypothèse, la question est quasi-systématiquement abordée dans l’optique de la théorie du genre.

La distinction entre sexe et genre

« L’identité sexuelle se réfère au genre sous lequel une personne est socialement reconnue »(1) peut on lire par exemple.

Et ce texte poursuit : « L’identité sexuelle dépend d’une part du genre conféré à la naissance (…), d’autre part du conditionnement social. En effet, chacun apprend à devenir homme ou femme selon son environnement, car on ne s’occupe pas d’un petit garçon comme d’une petite fille… »

(1) Bordas, 1 L/ES p. 173

On trouve ailleurs(2) deux textes sur l’identité sexuelle dont un extrait d’un manuel de sexologie.

L’un d’eux explique que « l’identité sexuelle est déterminée par la perception subjective que l’on a de son propre sexe et de son orientation sexuelle ».

Certes, il est vrai qu’on ne s’occupe pas tout à fait de la même manière d’un garçon et d’une fille.

(2) Hachette 1 L/ES p. 170

Depuis les débuts de l’humanité, on prend en effet en compte dans l’éducation le sexe de chacun.

On met logiquement en harmonie le sexe et le genre de la personne : on éduque la petite fille comme une personne qui deviendra plus tard une femme et une mère.

Et on éduque le petit garçon comme une personne qui deviendra plus tard un homme et un père.

Cela ne veut pas dire, naturellement, qu’il n’y ait rien à revoir dans l’éducation donnée aux uns et autres, notamment dans les rapports homme / femme. Mais, au moins, l’éducation tient compte de la réalité de chacun.

Le rôle culturel et social du genre est survalorisé, tout en laissant de côté la dimension objective, celle du sexe.

Elle est pourtant bien la dimension fondatrice de notre identité sexuelle.

Identité sexuelle et orientation sexuelle

Dans la théorie du genre, chaque dimension - sexe biologique, identité, orientation... - est séparée, voire opposée, comme si elles n’étaient pas intrinsèquement liées les unes au autres.

« À côté de l’identité sexuelle, il existe un autre aspect personnel de la sexualité : c’est l’orientation sexuelle » peut-on lire(1).

(1) Bordas; 1 L/ES p. 173

« Le terme d’orientation sexuelle désigne le désir affectif et sexuel, l’attirance érotique qui peut porter sur les personnes du même sexe, sur celles du sexe opposé ou indistinctement sur l’un ou sur l’autre sexe. L’orientation sexuelle peut varier de l’hétérosexualité exclusive à l’homosexualité exclusive et inclut la bisexualité »indique l’un des manuels(2), tandis que l’autre(3) écrit « Je peux être un homme et être attiré par les femmes. Mais je peux aussi me sentir attiré par les hommes. Et je peux être une femme attirée par les hommes, ou une femme attirée par les femmes ».

(2) Hachette, p. 171

(3) Belin, p. 133

Ces textes sont accompagnés de visuels, dont l’un est une affiche de la Journée Internationale contre l’homophobie qui présente un nouveau-né avec un bracelet de naissance sur lequel on ne lit pas un prénom, mais le terme « homosexuel ». La légende indique : « On ne choisit pas son orientation sexuelle ». Cette affirmation est plutôt paradoxale puisque, précisément, ces manuels ne cessent d’inciter à choisir librement sa sexualité.

Un autre encore(4) indique que « le partenaire ou le moment du premier rapport sexuel sont des choix individuels ».

Parmi les autres visuels illustrant la question de l’orientation sexuelle, on trouve deux affiches de films racontant l’histoire de personnes homosexuelles(5). Au contraire de celle qui montre une famille sur la même double-page du manuel, les acteurs présentés ici sont sympathiques, beaux, « branchés », etc. En outre, les élèves sont invités à aller « chercher sur internet des informations concernant les deux films cités dans ce document… »

Dans ces pages, le parti pris est tel que l’on peut s’interroger sur l’objectif : s’agit-il de promouvoir l’homosexualité ?

(4) Bordas, S, p.243

(5) Nathan, p. 191

Le transsexualisme

Alors même qu’il s’agit d’un phénomène très rare, le transsexualisme fait partie des sujets actuels :

La transsexualité « se caractérise par la conviction profonde et durable, chez un sujet normalement constitué, d’appartenir au sexe opposé à celui de son anatomie.

Cette conviction s’accompagne d’un sentiment d’inconfort et d’inadéquation quant à son sexe, avec un désir intense et obsédant d’être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles ainsi que d’acquérir celle de l’autre sexe »(1).

(1) Hachette en p. 170

Certains vont jusqu’à expliquer comment « changer » de sexe grâce aux traitements hormonaux et chirurgicaux(2).

(2) Bordas en p. 173 par exemple

Pourquoi donner tant d’informations sur ce type de parcours ? Il n’est pas précisé, en outre, que l’intervention chirurgicale de « réassignation sexuelle » n’est qu’apparente : seuls les organes génitaux externes sont reconstitués (plus ou moins bien), pas les organes internes.

Les transsexuels masculins (c’est-à-dire hommes à l’origine) sont donc définitivement stériles : ayant été mutilés, ils ne peuvent plus être pères.

Cependant, il est intéressant de constater que l’importance et la signification du sexe biologique reviennent « en surface »… par cette question du transsexualisme : on voit bien, ici, que l’inadéquation entre sexe et genre est problématique.

Dire que l’on peut aller sans dommage de l’un à l’autre genre est faux.

On note aussi que les transsexuels sont décrits comme « normalement constitués » : le transsexualisme ne s’explique donc pas par la biologie (contrairement à ce que certains discours pourraient laisser penser) : Il s’agit bien d’une problématique psychique liée au refus du corps réel.

Les mineurs sont libres de leur orientation sexuelle

Le manuel Hachette(1) consacre un long paragraphe au fait que « le droit français protège la pratique de la sexualité (La majorité sexuelle est fixée à quinze ans). Le mineur est libre de ses orientations sexuelles, c’est-à-dire qu’il peut avoir des relations sexuelles soit avec un homme, soit avec une femme ».

(1) p. 171

En réalité, la notion de « majorité sexuelle » ne figure dans aucun article des codes pénal et civil. Ce qui existe, en fait, ce sont des lois qui visent à protéger en particulier les mineurs d’abus de personnes plus âgées. C’est pourquoi les infractions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans sont spécifiquement évoquées.

En outre, pourquoi insister systématiquement sur la possibilité d’avoir des relations avec l’un ou l’autre sexe, comme si c’était indifférent ?

L’orientation sexuelle d’une personne fait partie de sa vie privée

Certains insistent sur le fait que la sexualité ne regarde que l’intéressé : elle« relève de l’intimité et de la sphère privée, elle doit être respectée(2) ».

(2) p. 191

Après lecture de ces informations, les jeunes auront bien compris qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et que la loi les protège… même des conseils de leurs parents.

L’hétérosexualité intéresse-t-elle encore notre société ?

Même si l’on peut discuter sur un comportement, on a bien-sûr toujours le devoir de respecter les personnes.

Néanmoins, la dénonciation insistante de l’homophobie finit par devenir une présentation indifférente de toutes les orientations sexuelles(3) comme si elles étaient toutes équivalentes.

(3) Voir aussi le Belin 1 L/ES, p. 144

L’homosexualité a une importance inversement proportionnelle à la réalité de sa place dans la population.

A contrario de l’homosexualité, la relation homme/femme est peu abordée.

8- À propos du désir sexuel

« Si dans un groupe social, il existe une très forte valorisation du couple hétérosexuel et une forte homophobie, la probabilité est grande que la majorité des jeunes apprennent des scénarios hétérosexuels. »

Manuel Hachette 1ère L/ES, p. 182

À propos du désir sexuel : une conclusion erronée

La sexualité est présentée comme une simple « activité », distincte de la procréation. Elle aurait essentiellement le plaisir pour finalité.

Et, alors que ces pages évoquent largement la liberté sexuelle, le respect dû à la vie privée et autres sujets qui ne relèvent pas de la biologie, aucun lien n’est fait en revanche entre sexualité et relation à l’autre.

La sexualité humaine est au contraire systématiquement comparée à celle des grands primates(1). Si la comparaison vaut pour certains points, elle est très insuffisante pour décrire la particularité de la sexualité humaine (avec ses dimensions affective, sociale, responsable...).

(1) Nathan, L/ES, p. 205 ; Bordas, L/ES, p. 178 ; Hatier, L/ES, p. 186, etc.

Le « système de récompense » présent dans le cortex cérébral des primates hominoïdes (chimpanzé, bonobo, homme) est présenté par les manuels.

Ce « système », qui est à l’origine du plaisir liée à l’activité sexuelle, est présenté comme suivant un schéma « désir – action – satisfaction ».

De prime abord, ce chapitre s’appuie sur des faits scientifiques observés puisqu’il étudie le rôle des hormones et l’emplacement des aires cérébrales concernées par ce « système ».

Cependant, des documents sur « les contextes culturels et comportements sexuels »sont présentés aux jeunes dans ce même chapitre. L’un des documents du Hatier(2) porte par exemple pour titre : « Un contexte culturel qui influence le comportement sexuel humain ».

(2) 1 S, p. 193

Il y a donc un amalgame entre faits biologiques constatés et faits d’ordre socio-culturel, susceptibles d’être interprétés et sujets de débats.

Il s’agit en fait d’expliquer que le cortex cérébral, très adaptable, éprouverait ce schéma « désir-action-récompense » en fonction du contexte socioculturel qui l’a marqué.

Pourquoi passe-t-on ainsi du biologique au culturel ? Le manuel Hachette conclu (3) en tout cas que nos contemporains fréquentant plutôt des hétérosexuels, leur système de récompense serait « programmé » dès la naissance pour l’hétérosexualité.

Ainsi, dans certains cas, ce chapitre de biologie fait passer l’idée que l’hétérosexualité n’aurait la préférence d’une très grande majorité des êtres humains que par simple imprégnation culturelle et non par le fait même de la condition humaine.

(3) 1 L/ES, p. 182

Fondation Jérôme Lejeune

Livret à l'usage des élèves de 1ère : Décryptage de la Théorie du Genre

PDF à télécharger

Nous ne sommes pas des indignés. Ce qui nous anime est un sentiment plus primitif, plus positif, plus accueillant – il s’agit de cette passion que Descartes considère comme la première et la plus fondamentale de toutes :

Nous ne sommes pas des indignés. Ce qui nous anime est un sentiment plus primitif, plus positif, plus accueillant – il s’agit de cette passion que Descartes considère comme la première et la plus fondamentale de toutes :