L'offrande – ou la vocation à s'altérer soi-même

Le 16 mai dernier, jour de mon anniversaire de naissance, j’ai publié ce post (ci-dessous) faisant mémoire de la providence divine dans ma vie, de ma conception à ma naissance. Je m’arrêtai à l’allusion suivante : « Le 25 mai 1975, à un an et 9 jours, je fus baptisée. Cette année-là, ce dimanche était celui de la solennité de la Sainte Trinité. Mais, c’est là une autre histoire que je vous conterai à une autre occasion… »

Des baptêmes… Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit

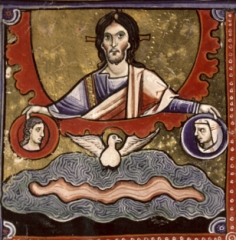

Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera, peut-être, la « grâce du martyre » que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'Islam.

Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. L'Algérie et l'Islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église. Précisément en Algérie, et, déjà, dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste : « Qu'il dise maintenant ce qu'il en pense ! » Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec Lui ses enfants de l'Islam tels qu'Il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion investis par le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. (…) »

Dans la dernière phrase citée, frère Christian en appelle à la Sainte Trinité pour décrire la façon qu’a Dieu de regarder tous ses enfants les hommes, avec le même amour. Deux événements déclencheurs durant ces années noires en Algérie, correspondant aux deux dates mentionnées en fin du Testament, lui firent écrire ce texte d’une grande beauté spirituelle. En voici l’explication par le père trappiste Armand Veilleux (je souligne par les italiques) :

« La première date (1er décembre 1993) correspond au moment où, après les attentats dans le métro de Paris et la prise d’otage des passagers d’un Airbus français qui s’était terminée dans le sang à l’aéroport de Marseille, le GIA (Groupe islamiste armé) demandait à tous les étrangers de quitter l’Algérie, les menaçant de mort. C’est le jour où Christian rédigea la première mouture de son Testament. Le texte reçut sa forme finale un mois plus tard (1er janvier 1994). Entre-temps, divers événements tragiques étaient survenus. D’abord douze ouvriers Croates chrétiens avaient été égorgés à Tamezguida, à quelques kilomètres du monastère et, durant la soirée du 24 décembre, six islamistes armés s’étaient présentés au monastère en présentant des requêtes et des exigences. Durant les jours suivants les moines avaient longuement réfléchi en communauté sur l’opportunité de rester ou de partir. Ils avaient finalement opté unanimement pour rester. (…)[i] »

Dans certains contextes, l’offrande de soi-même implique l’acceptation d’être confronté à la mort violente. C’est Dieu qui dispose du don que nous faisons de nous-même. Le choix des modalités ne nous appartient pas. Comme frère Christian avait ‘vu’ mourir ce père de famille musulman à sa place, en représailles pour l’avoir défendu la veille, le prieur de Tibhirine et ses frères ont acquiescé par avance à la probabilité de la mort violente. « Le serviteur n’est pas plus grand que son maître », avait prévenu Jésus avant sa Passion (Jn 13,16).

Mais pourquoi vous parlé-je de tout cela ? Le point de départ en était le jour de mon baptême, en la solennité de la Sainte Trinité, le 5 mai 1975, date dont la signification me fut révélée par une lettre de Christian de Chergé. J’ai été amenée à vous faire entrer dans l’acte d’offrande du bienheureux prieur de Tibhirine, d’abord manifesté dans son Testament spirituel « Quand un A-DIEU s’envisage », et qui se réalisa dans les faits par l’enlèvement des 7 moines de l’Atlas (25-26 mars 1996) puis leur assassinat, fin mai 1996. Martyre, baptême de sang, comme le Christ leur Maître. Offrande libre d’eux-mêmes dont ils avaient discernés ensemble la possibilité. Et c’est bien de l’offrande de soi dont je souhaite m’entretenir avec vous. De cette vocation-là. Bien sûr, il ne s’agit pas de comparaison, ici. Mais de communion des saints.

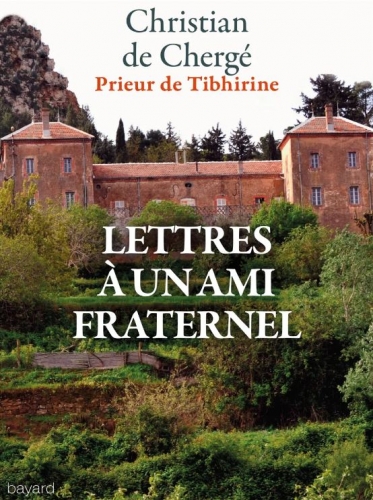

Dans la communion des saints Car, cette année 1994 fut pour moi marqué par le sceau de l’offrande. Ce sceau de l’offrande, manifesté dans une sculpture, marque ma vie actuelle et explique ma vocation à devenir moniale trappistine, d’une part ; et à poursuivre ma découverte et ma pratique du dialogue spirituel avec les soufis Naqshabandi, initié en région parisienne avec l’association Artisans de Paix, d’autre part. Christian de Chergé m’apparaît être la figure de sainteté que Dieu m’envoie pour ouvrir mon propre chemin, à sa suite. C’est dans un esprit de filiation spirituelle que j’évoque son expérience de vie et d’offrande.

Car, cette année 1994 fut pour moi marqué par le sceau de l’offrande. Ce sceau de l’offrande, manifesté dans une sculpture, marque ma vie actuelle et explique ma vocation à devenir moniale trappistine, d’une part ; et à poursuivre ma découverte et ma pratique du dialogue spirituel avec les soufis Naqshabandi, initié en région parisienne avec l’association Artisans de Paix, d’autre part. Christian de Chergé m’apparaît être la figure de sainteté que Dieu m’envoie pour ouvrir mon propre chemin, à sa suite. C’est dans un esprit de filiation spirituelle que j’évoque son expérience de vie et d’offrande.

Dans son livre intitulé Présences d’Évangile I – Lire les Évangiles et l’Apocalypse en Algérie et ailleurs, au premier chapitre L’Église « sacrement de la rencontre »… le théologien jésuite Christoph Theobald explique que

« tout homme est appelé à la sainteté, peu importe sa condition sociale, sa religion, etc. (…) En chaque être humain que nous rencontrons sommeille cette possibilité d’une démesure proprement divine, la capacité d’aimer, de se donner concrètement dans telle ou telle situation (comme le Samaritain) et de devenir absolument unique, « sacrement-personne en relation » pour celui qui est en face »[ii]. « L’invitation à « devenir saint comme lui… (le Christ Nda) » (Mt 5,48) n’est nullement un appel à l’héroïsme : paradoxalement, la « démesure de Dieu » est « à la mesure de chacun » ; elle rend chacun unique. (…) L’Esprit Saint conseille chacun le moment venu, sur ce qui est à sa mesure, mais sans jamais passer aussi par le conseil fraternel. Ce point est important à souligner parce qu’il est difficile de sortir du régime de la comparaison et d’accueillir, face à autrui, l’unicité de son propre chemin – l’unicité de l’itinéraire des moines de l’Atlas est à recevoir par chacun de nous dans cet Esprit qui dépasse toute comparaison. »[iii]

C’est d’abord par les homélies du père Armand Veilleux que je fus amenée à acquérir (sans le lire encore) le Prier 15 jours avec Christian de Chergé, de Christian Salenson, en février 2018. Puis, lors de la rencontre de ce père trappiste – le moine Armand Veilleux est abbé émérite de l’abbaye Notre-Dame de Scourmont (Chimay), en Belgique -, présent toute l’année 2018 au siège de l’Alliance InterMonastère - au Conseil duquel il travaille comme représentant l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance -, au Prieuré Sainte-Bathilde de Vanves - que je fréquente quotidiennement pour les vêpres et la messe -, juste à son retour d’Oran, de la béatification de ses frères de Tibhirine (dont il était l’ami, en plus du visiteur canonique), nous prîmes rendez-vous pour nous rencontrer le lendemain, le 10 décembre 2018. Ce soir-là, je commençai le Prier 15 jours avec Christian de Chergé dont le 3ème jour me bouleversa, chapitre intitulé par Christian Salenson Chemin de croix :

C’est d’abord par les homélies du père Armand Veilleux que je fus amenée à acquérir (sans le lire encore) le Prier 15 jours avec Christian de Chergé, de Christian Salenson, en février 2018. Puis, lors de la rencontre de ce père trappiste – le moine Armand Veilleux est abbé émérite de l’abbaye Notre-Dame de Scourmont (Chimay), en Belgique -, présent toute l’année 2018 au siège de l’Alliance InterMonastère - au Conseil duquel il travaille comme représentant l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance -, au Prieuré Sainte-Bathilde de Vanves - que je fréquente quotidiennement pour les vêpres et la messe -, juste à son retour d’Oran, de la béatification de ses frères de Tibhirine (dont il était l’ami, en plus du visiteur canonique), nous prîmes rendez-vous pour nous rencontrer le lendemain, le 10 décembre 2018. Ce soir-là, je commençai le Prier 15 jours avec Christian de Chergé dont le 3ème jour me bouleversa, chapitre intitulé par Christian Salenson Chemin de croix :

« Et si nous parlions de la croix ? me demandait récemment l’un de nos amis soufis (dans la voiture qui nous ramenait tous deux du Maroc où il avait voulu faire retraite auprès de nos frères de Fès). Si nous parlions de la croix ?

« Et si nous parlions de la croix ? me demandait récemment l’un de nos amis soufis (dans la voiture qui nous ramenait tous deux du Maroc où il avait voulu faire retraite auprès de nos frères de Fès). Si nous parlions de la croix ?

- Laquelle, lui demandai-je ?

- La croix de Jésus, évidemment.

- Oui, mais laquelle ? Quand tu regardes une image de Jésus en croix, combien vois-tu de croix ?

Il hésitait.

- Peut-être trois... sûrement deux. Il y a celle de devant et celle de derrière.

- Et quelle est celle qui vient de Dieu ?

- Celle de devant... disait-il.

- Et quelle est celle qui vient des hommes ?

- Celle de derrière...

- Et quelle est la plus ancienne ?

- Celle de devant... C’est que les hommes n’ont pu inventer l’autre que parce que Dieu d’abord avait inventé la première.

- Et quel est le sens de cette croix de devant, de cet homme aux mains étendues ?

- Quand j’étends les bras, disait-il, c’est pour embrasser, c’est pour aimer.

- Et l’autre ? C’est l’instrument de l’amour travesti, défiguré, de la haine figeant dans la mort le geste de la vie.

L’ami soufi avait dit : « Peut-être trois ? » Cette troisième croix, n’était-ce pas moi, n’était-ce pas lui, dans cet effort qui nous portait, l’un et l’autre, à nous démarquer de la croix de « derrière », celle du mal et du péché, pour adhérer à celle de « devant », celle de l’amour vainqueur. »[iv]

Saint Bernard, le réformateur cistercien et fondateur de l'abbaye de Clairvaux, était aussi présent ce soir de la veille de ma première rencontre du père Armand Veilleux : par une image qui court de la fin du deuxième Sermon sur l’Avent et tout au long du troisième, où Bernard évoque la fleur qu’est Jésus, au bout de la tige qu’est Marie. Au fond, c’est le Christ Jésus qui est présent à toutes ces rencontres. Nous sommes compris dans un réseau qui n’est autre que la communion des saints, et nous sommes appelés à être « « sacrement-personne en relation » pour autrui », comme le dit Christoph Theobald.

Après ma lecture du Prier 15 jours qui m’introduisit à la spiritualité du bienheureux prieur de Tibhirine, dont le dernier chapitre (15ème jour) développe le mystère de l’hospitalité réciproque et la figure de toute vraie rencontre qu’est la Visitation pour Christian de Chergé, j’ai reçu l’effusion de l’Esprit Saint, appelé aussi baptême dans l’Esprit. C’était le 16 février 2019, lors d’une retraite de guérison (anamnèse) organisée par la Communauté du Chemin Neuf, dans l’ancien couvent des dominicaines de Béthanie (le bienheureux Jean-Joseph Lataste en est le fondateur – et, dans la communion des saints, il participa à ma guérison lors de cette session), à Saint-Sulpice de Favières (Essonne). En recevant l’effusion de l’Esprit, un frère et deux sœurs (de la Communauté du Chemin Neuf) qui priaient sur nous (nous étions deux femmes à recevoir le baptême dans l’Esprit) eurent pour moi deux images, d’une part ; et d’autre part, de la Parole de Dieu, le début d’un psaume et un extrait d’Évangile. C’est cet Évangile en saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45, qui décrit l’épisode de la Visitation. Alors même que cet Évangile m’était lu, à la fin, l’autre partie des retraitants qui était rassemblée devant l’autel de la chapelle se mit à entonner : Magnificat… qui est la prière d’action de grâce qui traverse Marie aux versets suivants de l’Évangile qui m’était lu (Lc 1,46-55). J’étais moi-même au comble de la joie avec Marie à la Visitation exultant son Magnificat.

Après ma lecture du Prier 15 jours qui m’introduisit à la spiritualité du bienheureux prieur de Tibhirine, dont le dernier chapitre (15ème jour) développe le mystère de l’hospitalité réciproque et la figure de toute vraie rencontre qu’est la Visitation pour Christian de Chergé, j’ai reçu l’effusion de l’Esprit Saint, appelé aussi baptême dans l’Esprit. C’était le 16 février 2019, lors d’une retraite de guérison (anamnèse) organisée par la Communauté du Chemin Neuf, dans l’ancien couvent des dominicaines de Béthanie (le bienheureux Jean-Joseph Lataste en est le fondateur – et, dans la communion des saints, il participa à ma guérison lors de cette session), à Saint-Sulpice de Favières (Essonne). En recevant l’effusion de l’Esprit, un frère et deux sœurs (de la Communauté du Chemin Neuf) qui priaient sur nous (nous étions deux femmes à recevoir le baptême dans l’Esprit) eurent pour moi deux images, d’une part ; et d’autre part, de la Parole de Dieu, le début d’un psaume et un extrait d’Évangile. C’est cet Évangile en saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45, qui décrit l’épisode de la Visitation. Alors même que cet Évangile m’était lu, à la fin, l’autre partie des retraitants qui était rassemblée devant l’autel de la chapelle se mit à entonner : Magnificat… qui est la prière d’action de grâce qui traverse Marie aux versets suivants de l’Évangile qui m’était lu (Lc 1,46-55). J’étais moi-même au comble de la joie avec Marie à la Visitation exultant son Magnificat.

Avec l’effusion de l’Esprit reçu le 16 février 2019 et l’Évangile de Luc 1, 39-45, ma proximité avec le bienheureux Christian de Chergé fut scellée. Je ne cesse de m’identifier à la Vierge Marie qui reçoit grâce sur grâce de la part de Dieu. La grâce de Dieu qui forme en moi le Verbe, qui incarne en moi le Christ, par son Esprit saint qui nous visite en ces temps qui sont les derniers. La grâce de la Visitation c’est de vivre le Christ en soi, c’est de vivre du Christ et de le reconnaître en l’autre. Mais, au moment des rencontres vraies nous n’avons pas conscience de vivre cela. Nous sommes abandonnés dans la Visitation. Nous ne savons pas à cet instant t que c’est le Christ qui vit en nous. Si nous le savions, nous ne le vivrions pas. C’est cela qui est le secret de Dieu. C’est sa discrétion. C’est seulement ensuite, en relecture de notre vie, que nous pouvons authentifier la présence du Christ en telle ou telle rencontre. C’est par cette sorte d’innocence que la rencontre est vraie, authentique. Une forme d’humilité, de simplicité dans la rencontre, en même temps que ce don généreux de soi dans l’accueil de l’autre, mais à notre insu.[v]

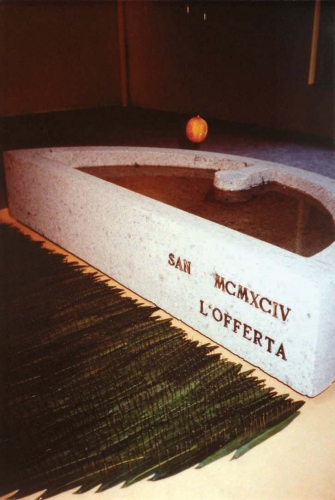

L’Offerta – de la vocation à s’altérer soi-même

Revenons-en à l’année 1994. J’avais 20 ans. Ayant terminée ma seconde année aux Beaux-Arts de Bourges, la Providence voulue que je sois invitée par la Commission Européenne pour l’Art et la Culture à représenter la France parmi des étudiants en art venus de différents pays d’Europe, pour réaliser une œuvre (picturale ou sculpturale) avec l’Academia di Belle Arti de Viterbo, donnant lieu à une exposition collective au Palais des Papes de Viterbo à l’issue d’un mois de visites des sites et monuments de la région, le Latium, à 80 km au nord de Rome. Par goût de la découverte, j’acceptai le défi. Pendant deux mois, à l’aide d’une méthode des années 50, je m’initiai à l’italien. On me paya tous les frais en échange de quoi je pris des photographies tout au long de ce mois d’août et fis un diaporama compte-rendu au Rotary-Club de Bourges qui co-finançait le projet. Je consultai un volume sur l’art étrusque, riche en photographies d’urnes cinéraires et de peintures murales des tombes, pour appréhender ce qui soutenait cette civilisation pré-romaine.

Pour accompagner le projet dessiné de ma sculpture, - dans le catalogue d’exposition qu’il fallait donner au bout des 15 premiers jours pour l’imprimer avant le vernissage -, je donnai un poème qui résumait bien mon expérience des lieux, traduit en italien, et dont je me souviens des derniers mots : « trasuderebbe le fontane liberate dagli Elfi » ; « les fontaines suinteraient libérées par les Elfes » dans lequel poème j’évoquai le culte de Mithra, la végétation pesante… Une atmosphère spirituelle, les énergies naturelles traversant toute chose là-bas. Ce que je savais du Palais des Papes, c’était la pièce dans laquelle j’allais installer ma sculpture. Je la choisis pour son volume presque carré. Je fis désobstruer la fenêtre qui rendait la pièce obscure. La lumière du soleil et le bruit de l’eau s’y engouffrèrent.

Pour accompagner le projet dessiné de ma sculpture, - dans le catalogue d’exposition qu’il fallait donner au bout des 15 premiers jours pour l’imprimer avant le vernissage -, je donnai un poème qui résumait bien mon expérience des lieux, traduit en italien, et dont je me souviens des derniers mots : « trasuderebbe le fontane liberate dagli Elfi » ; « les fontaines suinteraient libérées par les Elfes » dans lequel poème j’évoquai le culte de Mithra, la végétation pesante… Une atmosphère spirituelle, les énergies naturelles traversant toute chose là-bas. Ce que je savais du Palais des Papes, c’était la pièce dans laquelle j’allais installer ma sculpture. Je la choisis pour son volume presque carré. Je fis désobstruer la fenêtre qui rendait la pièce obscure. La lumière du soleil et le bruit de l’eau s’y engouffrèrent.

On installa la demi-vasque de pierre volcanique au sol, au pied de la fenêtre, au milieu de la pièce. Les lettres qu’on applique sur les pierres tombales sont bien lisibles sur le côté diamétral du demi-cercle de la vasque, comme sur un mur miniature, le titre de la sculpture : ‘L’offerta’ (L’offrande), MCMXCIV, 1994 en chiffres romains. Sur le carton plume en demi-cercle au sol, complétant le cercle commencé par la demi-vasque, j’épinglai les longues feuilles de laurier rose ramassées au pied-même du Palazzo des Papi. Je mis de l’eau dans la demi-vasque. On monta sur un escabeau, au-dessus de ce petit plan d’eau pour fixer le fil de nylon, de manière à suspendre le citron desséché juste un peu au-dessus de la surface de l’eau. Le vent passant par la fenêtre pouvait légèrement le faire balancer…

Le lendemain matin de l’installation, quand je retournai auprès de la sculpture installée pour la photographier, quelle ne fut pas ma surprise horrifiée de constater ce que je pris d’abord pour du vandalisme… Me demandant bien qui pouvait m’en vouloir à ce point, ou en vouloir à ma sculpture… Quelle violence ! Les épingles que j’avais plantées à la verticale, dans le carton-plume traversant la fine chair des feuilles de laurier pour les mettre à plat, comme un tapis, ces épingles étaient toutes couchées, sens dessus-dessous… Je me demandais quel courage il fallait avoir eu pour marcher sur des épingles, car c’était dangereux… J’étais à genoux devant ce ‘spectacle’ observant ce chahut, penchée sur le phénomène… Et je compris. Relevant la tête, je compris. Une aile de papillon flottait sur l’eau de la demi-vasque. En une nuit, beaucoup d’eau s’était évaporée sous l’effet de la chaleur caniculaire de ce mois d’août. Pour les feuilles, c’est le même effet d’assèchement qui avait manifesté la force de rétractation du végétal : les feuilles elles-mêmes en se rétractant avaient couché, déplacé les épingles. Personnes n’avait marché dessus…

C’est alors que je compris la véritable nature de cette sculpture-installation. La lumière solaire pénétrant dans la pièce projetait, si je puis dire ainsi, son ‘ombre lumineuse’ sur la sculpture, comme l’ombre d’un cadran solaire, marquant le temps. Le vent et le son, venus de l’extérieur, animaient les éléments naturels constitutifs de la sculpture. L’eau s’évaporait. Les feuilles de lauriers se rétractaient et manifestaient la violence de la nature en couchant la multitude des épingles (élément ‘culturel’, fabriqué industriellement par l’homme). Cette sculpture-installation était en mouvement. C’est la transformation de la matière par la lumière, le vent, la chaleur qui provoquait ce mouvement, qui finalement, ne parle que du temps. Le temps qui passe. « Le temps est supérieur à l’espace » du Pape François dans La Joie de l’Évangile résume bien la nature de cette sculpture installée. Le processus du temps qui modifie les éléments et parle de leur interactions. L’offerta, l’offrande, devenait alors une sorte d’autel du temps. Une offrande en action ; une offrande vivante se donnant. Une offrande s’altérant. Cette sculpture décrit le processus de l’offrande, qui est tout autre chose qu’un objet mort et inanimé qu’on dépose dans le vide. Ces manifestations physiques renvoient à une manifestation métaphysique et spirituelle. Et même religieuse : une offrande est un don à quelqu’un, la manifestation d’une action de grâce au sein d’une relation. Toute la sculpture - qui s’étend à la pièce entière, comme une chambre lumineuse (en regard de la camera oscura, la chambre obscure en photographie) -, son processus de vie est lié au temps, grâce à la lumière solaire et à la chaleur qui interagissent avec l’eau et les feuilles, avec les volumes de la pierre excavée, le courant d’air avec le citron desséché suspendu. Bref, une sorte de cadran solaire qui en fait une sculpture du temps. Une photographie (écriture de la lumière) en mouvement. Le temps est supérieur à l’espace. Et le métaphysique est supérieur au physique. Avec L’offerta les phénomènes physiques renvoient à une seule et même réalité unique. Cette installation devenait le signe d’une réalité invisible. Réalité invisible qui se manifeste dans le temps et les éléments altérés par le temps qui passe en transformant le vivant. Révélation du processus de la vie dans cette boîte fermée - qu’était à l’origine cette pièce d’exposition - par la lumière qui y pénétrait et agissait sur cette sculpture L’offerta.

C’est alors que je compris la véritable nature de cette sculpture-installation. La lumière solaire pénétrant dans la pièce projetait, si je puis dire ainsi, son ‘ombre lumineuse’ sur la sculpture, comme l’ombre d’un cadran solaire, marquant le temps. Le vent et le son, venus de l’extérieur, animaient les éléments naturels constitutifs de la sculpture. L’eau s’évaporait. Les feuilles de lauriers se rétractaient et manifestaient la violence de la nature en couchant la multitude des épingles (élément ‘culturel’, fabriqué industriellement par l’homme). Cette sculpture-installation était en mouvement. C’est la transformation de la matière par la lumière, le vent, la chaleur qui provoquait ce mouvement, qui finalement, ne parle que du temps. Le temps qui passe. « Le temps est supérieur à l’espace » du Pape François dans La Joie de l’Évangile résume bien la nature de cette sculpture installée. Le processus du temps qui modifie les éléments et parle de leur interactions. L’offerta, l’offrande, devenait alors une sorte d’autel du temps. Une offrande en action ; une offrande vivante se donnant. Une offrande s’altérant. Cette sculpture décrit le processus de l’offrande, qui est tout autre chose qu’un objet mort et inanimé qu’on dépose dans le vide. Ces manifestations physiques renvoient à une manifestation métaphysique et spirituelle. Et même religieuse : une offrande est un don à quelqu’un, la manifestation d’une action de grâce au sein d’une relation. Toute la sculpture - qui s’étend à la pièce entière, comme une chambre lumineuse (en regard de la camera oscura, la chambre obscure en photographie) -, son processus de vie est lié au temps, grâce à la lumière solaire et à la chaleur qui interagissent avec l’eau et les feuilles, avec les volumes de la pierre excavée, le courant d’air avec le citron desséché suspendu. Bref, une sorte de cadran solaire qui en fait une sculpture du temps. Une photographie (écriture de la lumière) en mouvement. Le temps est supérieur à l’espace. Et le métaphysique est supérieur au physique. Avec L’offerta les phénomènes physiques renvoient à une seule et même réalité unique. Cette installation devenait le signe d’une réalité invisible. Réalité invisible qui se manifeste dans le temps et les éléments altérés par le temps qui passe en transformant le vivant. Révélation du processus de la vie dans cette boîte fermée - qu’était à l’origine cette pièce d’exposition - par la lumière qui y pénétrait et agissait sur cette sculpture L’offerta.

Lac de Vico

Dans cette période de ma vie (à 20 ans, je me croyais séparée de l’amour du Christ depuis 7 ans, et cela allait durer encore 14 ans, jusqu’en 2008), cette sculpture marque la découverte, ou plutôt la redécouverte autrement, en l’expérimentant à travers la création, d’un temps cultuel. L’évaporation de l’eau et la rétractation des feuilles étaient devenus comme une libation, un holocauste ; la fonction de l’encens qui s’élève des mains de l’homme vers Dieu « en offrande du sacrifice du soir » (office des vêpres, que je ne connaissais pas encore). Prémices de l’offrande de soi. Cette sculpture, à mon corps défendant, est devenue un rituel. Une prière vespérale (quand je l’installai ̶ ce qui prit du temps tout en étant une occasion de silence et de solitude : le temps de planter les épingles dans la chair des feuilles oblongues pour les assembler comme un tapis). Ou des laudes (quand je vins la photographier). Cette sculpture, est, en fait, un autel. Cela se voit tout de suite. La fenêtre, avec sa tâche de lumière rectangulaire et trapézoïdale, a libéré tout le potentiel spirituel de la pièce quand je l’ai faite désobstruer. Par cette sculpture-installation, je recontactais le spirituel archaïque en acte. Le rituel des libations de l’Antiquité. Le sacrifice des holocaustes bibliques. Ce besoin de se donner à plus grand que soi par des voies symboliques, dans une liturgie. Cette sculpture était déjà une prière d’offrande de soi (eucharistie). Là, déposée-là. Offerte au temps. Au soleil, à la chaleur, au vent. S’évaporant. La pierre restant au sol comme un autel.

Machina eucharistica Et c’est bien à une autre Présence que cette sculpture installée dans cette pièce particulière du Palais des Papes de Viterbo renvoyait. Manifestation d’un don de soi à plus grand que soi, à l’Altérité absolue et fondatrice, créatrice et à l’origine de soi. Perception du religieux. Avec le regard de l’âme.

Et c’est bien à une autre Présence que cette sculpture installée dans cette pièce particulière du Palais des Papes de Viterbo renvoyait. Manifestation d’un don de soi à plus grand que soi, à l’Altérité absolue et fondatrice, créatrice et à l’origine de soi. Perception du religieux. Avec le regard de l’âme.

La grâce de l’altération, c’est de devenir un alter Christus. Machina eucharistica signifie ce devenir, ce processus (le temps est supérieur à l’espace du Pape François), cette transformation intérieure, diffusion en nous de l’Esprit du Christ qui nous eucharistie en Lui. Par la communion de toute notre vie à sa Personne, qui est trinitaire, nous devenons « sacrement-personne en relation », nous sommes un autre Christ. Nous prenons ses attitudes, ses gestes, ses pensées grâce à la vigilance intérieure qui nous garde en la présence christique. Nous adoptons alors, jour après jour, « une manière d’être avec autrui » qui est son mode d’être à Lui (« modus conversationis Christi » de saint Thomas d’Aquin)[vi].

Il y a 26 ans, j’avais 20 ans et voilà ce que me dit ce que je produisis alors, dépassée par l’œuvre que je réalisai. Cette année 1994 est aussi l’année où commencèrent les attentats en Algérie et l’assassinat des religieux chrétiens en Algérie. Christian de Chergé avait rédigé son testament spirituel et l’avait comme scellé, mis au secret, demandant à ce qu’on ne le découvre et ne le lise qu’à sa mort. Dans son Testament, il fait l’offrande de lui-même. La décision de s’offrir librement soi-même était posée, déposée dans ce texte le 1er janvier 1994. Son martyre fut consommé deux en plus tard, fin mai 1996.

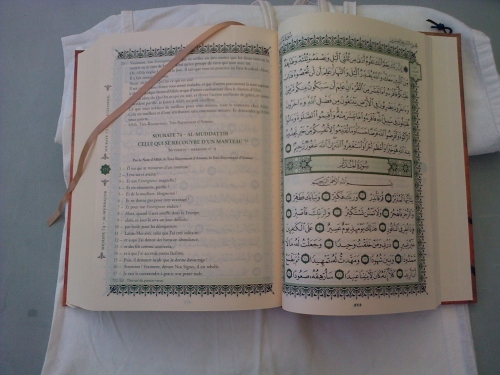

Quand j’ai découvert, durant l’été 2019, que j’avais reçu le baptême le jour de la solennité de la Sainte Trinité, dans sa lettre du 25 mai 1975 à Maurice Boormans, j’ai su (de la science que donne l’Esprit Saint, le regard de connaissance de la foi), j’ai su que Christian de Chergé était dans ma vie comme un précurseur, comme s’il préparait le chemin que j’allais emprunter derrière lui, à sa suite, dans ma propre offrande de moi-même. C’était 25 ans après son testament spirituel, 25 ans après « L’offerta ». L’offerta était comme les prémices à mon désir, à ma vocation religieuse. Depuis que, par le père Armand Veilleux, j’ai découvert les écrits et la spiritualité de Christian de Chergé, je n’ai eu de cesse de percevoir sa présence providentielle, donnée par Dieu à moi, m’accompagnant sur mon chemin dans le dialogue avec les musulmans, mon désir de lire le Coran, d’une part, et dans l’appel à la vie trappistine, d’autre part.

De la violence – ou des personnes en relation sacramentelle

Christoph Theobald explique comment dans l’histoire de l’humanité et à travers les Écritures, nous rencontrons

« des personnes rendues capables de rayonner par leur simple présence parce qu’en elles, pensées (l’intériorité), paroles et actes concordent dans une sorte de simplicité de conscience que les Évangiles désignent par « le oui qui est oui » et « le non qui est non » (cf. Mt 5, 37 ; 2 Co 1, 17-20 ; Jc 5, 12).

On peut décrire cette même sainteté encore d’une autre manière en se référant à la célèbre règle d’or de Matthieu et Luc : « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux ! Voilà la loi et les prophètes » (Mt 7,12). Cette règle n’est pas propre au Nouveau Testament ; elle existe dans le judaïsme, dans la culture grecque, chinoise, etc., et, actuellement, elle est utilisée fréquemment dans les grands débats sur la justice et les droits de l’homme, vérifiant ainsi l’orientation universelle de l’Évangile. On peut en effet comprendre cette maxime comme simple indicateur de la réciprocité fondamentale qui régule nos relations humaines les plus élémentaires (…).

Mais discrètement la règle d’or fait appel à une attitude démesurée : la capacité de « se mettre à la place d’autrui » sans quitter sa propre place. La sainteté évangélique consiste précisément dans l’application démesurée de la règle d’or, toujours vécue dans telle ou telle situation concrète :

- Quand il s’agit de « se mettre à la place d’autrui » par sympathie et compassion actives : « Qui est mon prochain ?... Un homme descendit de Jérusalem… qui est mon prochain ? Celui dont je me rends proche » (cf. Lc 10, 25-37). Inversion excessive, nullement exigible mais proposée concrètement dans telle ou telle situation inattendue : « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux ».

- Quand il s’agit de se mettre à la place d’autrui, au point de prendre sur soi sa violence: « Si tu vas à l’autel et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi… va d’abord te réconcilier avec lui… » (Mt 5, 23-24). C’est la même inversion (ou capacité de se mettre dans la peau d’autrui) qui conduit ici au courage messianique, nullement exigible, de s’exposer à la violence d’autrui. »[vii]

C’est par la violence de la nature ̶ en réponse à ma volonté première de la contraindre : "crucifier" des feuilles fraîchement cueillies en les épinglant de force afin qu’elles s’aplatissent contre le carton-plume pour en faire un tapis !, avait été ma première violence… Égorger un chevreau en holocauste n’est cependant pas moins violent. Dans cette installation, je fis acte rituel renvoyant au culte biblique du Premier Testament. ̶ C’est par la violence de la nature que j’ai accepté de me déposséder, de me laisser déposséder moi-même par la sculpture-installation que j’avais réalisée.

36 À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 37 Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, 38 et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 39 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 40 Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »

J’étais dépassée à plus d’un titre par cette sculpture bien vivante. Elle était devenue une sorte de sacrement, se référant à une réalité invisible plus grande qu’elle-même. Avec L’offerta, j’acceptai de m’offrir moi-même, manifestant mon plus grand désir, religieux. Et je ne le savais pas.

Le testament spirituel de Christian de Chergé est cet acte libre, de la part d’un homme mûr. Acte de remise confiante de soi à la providence divine, par amour. Conscient d’être chrétien, prêtre et moine, frère « priant parmi d’autres priants » en Algérie. Aujourd’hui, je suis consciente et libre d’offrir ma vie en union avec le Christ pour mes contemporains, sachant que d’autres m’ont précédée et préparent la voie que j’emprunte avec ce grand désir d’être offrande, de libérer les fontaines de grâces en moi, de porter du fruit pour les autres, avec les dons que Dieu a déposé en moi.

Le fruit actuel est la lecture du Qur’ân (le Coran), dans la version traduite en français de Maurice Gloton, conseil de lecture de Abd El Hafid Benchouk, le chargé de mission de la Fraternité islamique d’Artisans de Paix. Cette lecture spirituelle du Qur’ân, je l’entreprends à la suite de Christian de Chergé, dans un même esprit de communion spirituelle à une Parole divine révélée, mais dans un autre contexte fraternel : en France, avec des musulmans soufis français, et sans connaître la langue dans laquelle le Qur’ân a été révélé à Muhammad. Mon témoignage de cette expérience spirituelle aura sa propre valeur dans ce contexte et ne se compare pas à l’expérience jusqu’au témoignage du sang des 19 religieux béatifiés d’Algérie. Ce qui me conduit, c’est l’amour qui me fait désirer lire le Qur’ân et l’amour que je reçois faisant cette lecture. C’est sans doute ce même amour qui animait frère Christian pour l’Islam et l’Algérie, jusqu’au don de lui-même.

Le fruit actuel est la lecture du Qur’ân (le Coran), dans la version traduite en français de Maurice Gloton, conseil de lecture de Abd El Hafid Benchouk, le chargé de mission de la Fraternité islamique d’Artisans de Paix. Cette lecture spirituelle du Qur’ân, je l’entreprends à la suite de Christian de Chergé, dans un même esprit de communion spirituelle à une Parole divine révélée, mais dans un autre contexte fraternel : en France, avec des musulmans soufis français, et sans connaître la langue dans laquelle le Qur’ân a été révélé à Muhammad. Mon témoignage de cette expérience spirituelle aura sa propre valeur dans ce contexte et ne se compare pas à l’expérience jusqu’au témoignage du sang des 19 religieux béatifiés d’Algérie. Ce qui me conduit, c’est l’amour qui me fait désirer lire le Qur’ân et l’amour que je reçois faisant cette lecture. C’est sans doute ce même amour qui animait frère Christian pour l’Islam et l’Algérie, jusqu’au don de lui-même.

Dans L’offerta, les forces de la nature en puissance manifestent une force invisible et spirituelle que j’avais éprouvée intensément durant ce mois à la découverte des sites et du patrimoine culturel, religieux et naturel de la région. Je retrouve dans la forme de cette sculpture-installation le cercle et donc mon blason spirituel (dessiné 20 ans plus tard) et le logo d’Artisans de Paix (dessiné en 2018, 24 ans plus tard). C’est le cercle de l’Eucharistie. Offrande de soi. Action de grâce.

Sandrine Treuillard

Jehanne Sandrine du Sacré Cœur & de la Sainte Eucharistie

En la fête de la Visitation et de la Pentecôte

Dimanche 31 mai 2020

Les Bleineries 18260 Sury-ès-Bois

---------------------------------------------------------------------

[i] Retrouvez l’ensemble de la conférence du père Armand Veilleux, moine trappiste et frère des moines de Tibhrine : La rencontre de l’Autre au cœur de la violence : Le message des sept moines de Tibhirine.

[ii] Christoph Theobald, Présences d’Évangile I – Lire les Évangiles et l’Apocalypse en Algérie et ailleurs, Les Éditions de l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, Paris, 2011, premier chapitre L’Église « sacrement de la rencontre »…, L’appel universel à la sainteté, p.46.

[iii] Id. Santé et sainteté, pp.45-46.

[iv] Prier 15 jours avec Christian de Chergé - Prieur des moines de Tibhirine de Christian Salenson, éditions Nouvelle Cité, 2017.

[v] Note du 2 février 2020, 15h, en la fête de la Vie consacrée, Monastère de la Visitation, chambre Saint Jean, Paris 14ème, ajoutée au texte Esprit Saint en Visitation : Méditation sur la Visitation avec Christian de Chergé, du 30 avril-1er mai 2019. Ce texte est en correspondance avec le texte du Bx Christian de Chergé, extrait de la Retraite sur le Cantique des cantiques (présentée et commentée par Christian Salenson, éditions Nouvelle Cité, 2013) qu’il prêcha aux Petites sœurs de Jésus, à Mohammedia, au Maroc, en 1990. Je cite l’extrait de ce texte qui a été l’amorce du mien, avec « d’abord, c’est le secret de Dieu » :

« Profiter de la fête de la Vierge pour revenir sur le mystère de la Visitation. Il est évident que ce mystère de la Visitation, nous devons le privilégier dans l’Église qui est nôtre.

J’imagine assez bien que nous sommes dans cette situation de Marie qui va voir sa cousine Élisabeth et qui porte en elle un secret vivant qui est encore celui que nous pouvons porter nous-mêmes, une Bonne Nouvelle vivante. Elle l’a reçue d’un ange. C’est son secret et c’est aussi le secret de Dieu. Et elle ne doit pas savoir comment s’y prendre pour livrer ce secret. Va-t-elle dire quelque chose à Élisabeth ? Peut-elle le dire ? Comment le dire ? Comment s’y prendre ? Faut-il le cacher ? Et pourtant, tout en elle déborde, mais elle ne sait pas.

D’abord, c’est le secret de Dieu. (…) »

Voir aussi à ce sujet le texte de sœur Bénédicte Avon La visitation ou le mystère de la rencontre in Le Verbe s'est fait frère - Christian de Chergé et le dialogue islamo-chrétien, éditions Bayard (Spiritualité), 2010.

[vi] Cf Christoph Theobald, Présences d’Évangile I –Lire les Évangiles et l’Apocalypse en Algérie et ailleurs, Les Éditions de l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, Paris, 2011, troisième chapitre Présence, témoignage, mission, accompagnement, Des différences théologiques, Présence et témoignage p. 102.

[vii] Id., premier chapitre L’Église « sacrement de la rencontre »…, Santé et sainteté, pp.44-45.

Retrouvez cet article sur la page enrichie :

Artisans de Paix - ou le désir de rencontrer l'(A)autre

Thomas est un personnage vraiment intéressant. Il n'hésite jamais à intervenir même avec des questions qui n'ont rien de diplomatique. Lorsque Jésus dit aux Apôtres qu'il va leur préparer une place près de son Père et qu'il reviendra les prendre avec lui, Thomas objecte : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? » Et comme à chacune de ses interventions, Jésus le prend au sérieux et non seulement lui donne une réponse, mais lui fait une révélation importante : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. »

Thomas est un personnage vraiment intéressant. Il n'hésite jamais à intervenir même avec des questions qui n'ont rien de diplomatique. Lorsque Jésus dit aux Apôtres qu'il va leur préparer une place près de son Père et qu'il reviendra les prendre avec lui, Thomas objecte : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? » Et comme à chacune de ses interventions, Jésus le prend au sérieux et non seulement lui donne une réponse, mais lui fait une révélation importante : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. »

Jésus nous a appelés, chacun de nous par notre nom. Il a avec chacun de nous une relation particulière. Dieu nous a tous faits différents les uns des autres et il est le premier à respecter cette différence. C'est pourquoi il y a, nous révèle Jésus, de nombreuses demeures dans la maison de son Père. En réalité il y a autant de demeures que de personnes appelées au salut ; et tous les humains sont appelés.

Jésus nous a appelés, chacun de nous par notre nom. Il a avec chacun de nous une relation particulière. Dieu nous a tous faits différents les uns des autres et il est le premier à respecter cette différence. C'est pourquoi il y a, nous révèle Jésus, de nombreuses demeures dans la maison de son Père. En réalité il y a autant de demeures que de personnes appelées au salut ; et tous les humains sont appelés. Et n’oublions pas que nous célébrons aujourd’hui la mémoire de nos frères de Tibhirine, déclarés bienheureux par le pape François, le 8 décembre 2018, en même temps que douze autres témoins de l’Évangile qui ont donné leur vie en Algérie et pour l’Algérie.

Et n’oublions pas que nous célébrons aujourd’hui la mémoire de nos frères de Tibhirine, déclarés bienheureux par le pape François, le 8 décembre 2018, en même temps que douze autres témoins de l’Évangile qui ont donné leur vie en Algérie et pour l’Algérie.

En ce 3

En ce 3

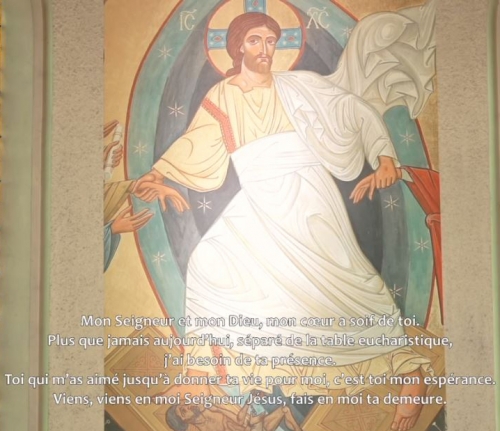

Je pense le vivre de façon œcuménique, pour l’Unité de tous les chrétiens, même si je suis d’obédience catholique. La dimension communautaire de l’Eucharistie retrouve toute sa nécessité et tout son sens dans ce jeûne imposé. Il est bon que nous en souffrions. Il est sain que nous en souffrions pour contacter à nouveau et de façon plus aiguë, plus profonde, l’essence du Mystère de l’Eucharistie du Seigneur Jésus Christ. Je pressens que le fruit de ce jeûne eucharistique communautaire

Je pense le vivre de façon œcuménique, pour l’Unité de tous les chrétiens, même si je suis d’obédience catholique. La dimension communautaire de l’Eucharistie retrouve toute sa nécessité et tout son sens dans ce jeûne imposé. Il est bon que nous en souffrions. Il est sain que nous en souffrions pour contacter à nouveau et de façon plus aiguë, plus profonde, l’essence du Mystère de l’Eucharistie du Seigneur Jésus Christ. Je pressens que le fruit de ce jeûne eucharistique communautaire

En effet, pour les catholiques, le 2

En effet, pour les catholiques, le 2 Rien d’étonnant, alors, peut-être en conviendrez-vous avec moi, que quand l’une manque (l’Eucharistie) on se réfugie dans l’autre (le Cœur de Jésus). Que quand la communion sacramentelle (donc physique) au Corps et au Sang du Christ dans les saintes espèces consacrées manque, on se réfugie dans le Sacré Cœur de Jésus. Cœur de Jésus du Jeudi saint (le disciple bien-aimé qui penche sa tête sur la poitrine de Jésus), et du Vendredi saint (ayant expiré en Croix, son Côté transpercé laisse jaillir le sang et l’eau et donc l’Esprit Saint), avant sa Résurrection

Rien d’étonnant, alors, peut-être en conviendrez-vous avec moi, que quand l’une manque (l’Eucharistie) on se réfugie dans l’autre (le Cœur de Jésus). Que quand la communion sacramentelle (donc physique) au Corps et au Sang du Christ dans les saintes espèces consacrées manque, on se réfugie dans le Sacré Cœur de Jésus. Cœur de Jésus du Jeudi saint (le disciple bien-aimé qui penche sa tête sur la poitrine de Jésus), et du Vendredi saint (ayant expiré en Croix, son Côté transpercé laisse jaillir le sang et l’eau et donc l’Esprit Saint), avant sa Résurrection Trois jours après le 2

Trois jours après le 2

Le lendemain de la fête de la bienheureuse Maria Gabriella, apôtre de l’Unité, jeudi 23 avril 2020, dans sa pensée synthétique Paula Kasparian écrivit sa lettre de confinée aux Artisans de Paix confinés, y joignant ma réponse (précitée) au message du pasteur, qu’elle introduisit ainsi :

Le lendemain de la fête de la bienheureuse Maria Gabriella, apôtre de l’Unité, jeudi 23 avril 2020, dans sa pensée synthétique Paula Kasparian écrivit sa lettre de confinée aux Artisans de Paix confinés, y joignant ma réponse (précitée) au message du pasteur, qu’elle introduisit ainsi : La communion spirituelle étant déjà une transfiguration du temps séculier en le temps de Dieu, comme une faille, une fêlure dans le temps du siècle, la douleur de la privation de la communion sacramentelle dans la chair (comme l’écharde de saint Paul), deviendra, peut-être, dans la durée, doucereuse à l’âme dans la communion spirituelle. On serait alors confiné dans le Cœur de Jésus, enveloppé de la grâce rafraîchissante qui renouvelle notre esprit comme elle jaillit en même temps que le Sang et l’Eau. De la douleur aiguë dans le jeûne eucharistique, la grâce de l’Esprit de Jésus remis entre les mains du Père nous placerait peut-être dans la douceur du Cœur de Jésus comme dans « la main sûre et tranquille » du Père où « nous reposons comme un oiseau au creux du rocher »

La communion spirituelle étant déjà une transfiguration du temps séculier en le temps de Dieu, comme une faille, une fêlure dans le temps du siècle, la douleur de la privation de la communion sacramentelle dans la chair (comme l’écharde de saint Paul), deviendra, peut-être, dans la durée, doucereuse à l’âme dans la communion spirituelle. On serait alors confiné dans le Cœur de Jésus, enveloppé de la grâce rafraîchissante qui renouvelle notre esprit comme elle jaillit en même temps que le Sang et l’Eau. De la douleur aiguë dans le jeûne eucharistique, la grâce de l’Esprit de Jésus remis entre les mains du Père nous placerait peut-être dans la douceur du Cœur de Jésus comme dans « la main sûre et tranquille » du Père où « nous reposons comme un oiseau au creux du rocher »  Le temps dont il est question ici est spirituel. C’est l’instant d’éternité de l’extase, la sortie de soi. L’instant d’éternité renouvelé à chaque mémorial eucharistique, durant chaque célébration de la messe. Le Mystère de Dieu s’accomplit en chaque célébration eucharistique, à la consécration

Le temps dont il est question ici est spirituel. C’est l’instant d’éternité de l’extase, la sortie de soi. L’instant d’éternité renouvelé à chaque mémorial eucharistique, durant chaque célébration de la messe. Le Mystère de Dieu s’accomplit en chaque célébration eucharistique, à la consécration Ayant reçu ce passage de l’Apocalypse au chapitre 10 où il s’agit du 7

Ayant reçu ce passage de l’Apocalypse au chapitre 10 où il s’agit du 7 Dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui pousse au confinement, dans la séparation physique d’avec nos frères en humanité, dans l’empêchement de nous rencontrer, nos vulnérabilités humaines, nos interdépendances de toutes sortes sont mises en relief et leur rupture nous font souffrir. J’ai pris ce passage de ce que l’Esprit dit à l’Eglise de Laodicée comme accusant les traits d’orgueil de notre époque : quand nous refusons de considérer la vulnérabilité humaine et notre besoin de lien spirituel aux autres et à Dieu. Une parole qui accuse l’autosuffisance humaine qui nie l’existence de Dieu. Une parole qui respecte la liberté humaine, don de Dieu à sa créature qui s’adresse en vérité à sa conscience, souvent aveuglée. Une parole divine qui dit à nouveau son amour pour sa créature. Dieu, par son Christ, le Nouvel Adam, nous veut restaurés à son image et à sa ressemblance (2

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui pousse au confinement, dans la séparation physique d’avec nos frères en humanité, dans l’empêchement de nous rencontrer, nos vulnérabilités humaines, nos interdépendances de toutes sortes sont mises en relief et leur rupture nous font souffrir. J’ai pris ce passage de ce que l’Esprit dit à l’Eglise de Laodicée comme accusant les traits d’orgueil de notre époque : quand nous refusons de considérer la vulnérabilité humaine et notre besoin de lien spirituel aux autres et à Dieu. Une parole qui accuse l’autosuffisance humaine qui nie l’existence de Dieu. Une parole qui respecte la liberté humaine, don de Dieu à sa créature qui s’adresse en vérité à sa conscience, souvent aveuglée. Une parole divine qui dit à nouveau son amour pour sa créature. Dieu, par son Christ, le Nouvel Adam, nous veut restaurés à son image et à sa ressemblance (2

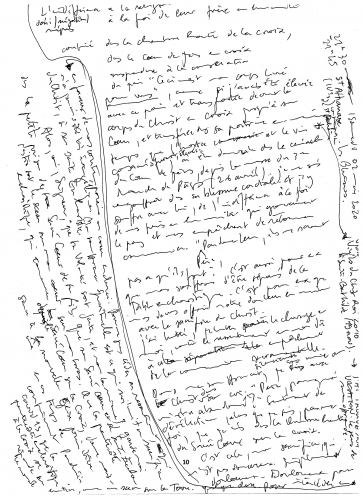

Confinée dans la chambre haute de la Croix, le Cœur de Jésus.

Confinée dans la chambre haute de la Croix, le Cœur de Jésus.  Dans la souffrance silencieuse que je partage avec des milliers de croyants, je suis unie au Crucifié qui crie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34). Sentiment de déréliction, alors que je sais, par ma foi, que je suis dans la chambre haute du Sacré Cœur de Jésus, sur la Croix. C’est cela mon sacrifice, qui n’est pas doucereux. Simplement douloureux. Douloureux pour quelque chose. Pour intercéder en faveur de nos contemporains au cœur endurci. Pour ne pas céder au ressentiment, à l’amertume, à la colère, sentiments qui n’ont jamais été très évangéliques. Cette souffrance spirituelle est ce qui m’unit concrètement au sacrifice du Christ, à sa Sainte Eucharistie.

Dans la souffrance silencieuse que je partage avec des milliers de croyants, je suis unie au Crucifié qui crie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34). Sentiment de déréliction, alors que je sais, par ma foi, que je suis dans la chambre haute du Sacré Cœur de Jésus, sur la Croix. C’est cela mon sacrifice, qui n’est pas doucereux. Simplement douloureux. Douloureux pour quelque chose. Pour intercéder en faveur de nos contemporains au cœur endurci. Pour ne pas céder au ressentiment, à l’amertume, à la colère, sentiments qui n’ont jamais été très évangéliques. Cette souffrance spirituelle est ce qui m’unit concrètement au sacrifice du Christ, à sa Sainte Eucharistie.

Relisant cette page écrite dans la salle de bain

Relisant cette page écrite dans la salle de bain  Tout cet état intérieur qui n’a pas cessé de s’amplifier depuis dimanche dernier, comme absorbée dans un abîme intérieur, se révèle être l’écrin à ce qui est né et a été transcrit sur le papier, dans la salle de bain. Douloureux accouchement depuis dimanche. Avec les prémices heureux l’annonçant dès le 22 avril, par la fête de la bienheureuse Maria Gabriella, apôtre de l’Unité, qui mourut en quinze mois de la tuberculose s’offrant pour l’Unité des chrétiens. De laquelle je me sens proche, dans sa consécration monastique prononcée le jour du Christ-Roi, avec sa prière d’offrande si belle. Proche d’elle aussi, par le lieu, l’abbaye et l’abbesse qui était sa mère au moment de son offrande. Grottaferrata, transféré à Vitorchiano, près de Viterbo, région où j’ai moi-même réalisé en 1994, à mes vingt ans, une sculpture « L’offerta » (L’offrande) cristallisant le désir puissant de m’offrir à Dieu moi aussi. J’étais alors loin de l’Église, étudiante aux Beaux-Arts. Mais, lors de ma communion, huit ans plus tôt, je m’étais vécue comme épouse du Christ. Désir absolu de Dieu contrarié dans ma treizième année et quand je reçus le sacrement de la confirmation, le démon avait déjà commencé son maléfice de la séparation d’avec Dieu. Mais le désir de Dieu était en moi et cette sculpture, installée dans une exposition collective au Palais des Papes de Viterbo, en témoignait silencieusement.

Tout cet état intérieur qui n’a pas cessé de s’amplifier depuis dimanche dernier, comme absorbée dans un abîme intérieur, se révèle être l’écrin à ce qui est né et a été transcrit sur le papier, dans la salle de bain. Douloureux accouchement depuis dimanche. Avec les prémices heureux l’annonçant dès le 22 avril, par la fête de la bienheureuse Maria Gabriella, apôtre de l’Unité, qui mourut en quinze mois de la tuberculose s’offrant pour l’Unité des chrétiens. De laquelle je me sens proche, dans sa consécration monastique prononcée le jour du Christ-Roi, avec sa prière d’offrande si belle. Proche d’elle aussi, par le lieu, l’abbaye et l’abbesse qui était sa mère au moment de son offrande. Grottaferrata, transféré à Vitorchiano, près de Viterbo, région où j’ai moi-même réalisé en 1994, à mes vingt ans, une sculpture « L’offerta » (L’offrande) cristallisant le désir puissant de m’offrir à Dieu moi aussi. J’étais alors loin de l’Église, étudiante aux Beaux-Arts. Mais, lors de ma communion, huit ans plus tôt, je m’étais vécue comme épouse du Christ. Désir absolu de Dieu contrarié dans ma treizième année et quand je reçus le sacrement de la confirmation, le démon avait déjà commencé son maléfice de la séparation d’avec Dieu. Mais le désir de Dieu était en moi et cette sculpture, installée dans une exposition collective au Palais des Papes de Viterbo, en témoignait silencieusement. Dans l’épaisseur du brouillard intérieur qui était comme une boue, une glaise lourde dans mon esprit, mon âme, tout ceci est parvenu à s’exprimer, à se dévoiler, à s’extirper, à être mis en lumière. C’est la révélation de ma vocation. C’est comme si le Seigneur préparait tout, en moi, pour ma vocation monastique de trappistine à Blauvac. C’est en la fête de saint Athanase que la parturition a eu lieu, en dix jours, si on compte les contractions depuis le 22 avril ̶ mais aussi depuis le dimanche de la Divine Miséricorde, 19 avril, où le pasteur Alain Joly a partagé le jeûne eucharistique de ses paroissiens, où je reçus une abondance de grâce de communion spirituelle recevant son geste de privation de ne pas célébrer l’Eucharistie, en ce Dimanche pascal du Quasimodo.

Dans l’épaisseur du brouillard intérieur qui était comme une boue, une glaise lourde dans mon esprit, mon âme, tout ceci est parvenu à s’exprimer, à se dévoiler, à s’extirper, à être mis en lumière. C’est la révélation de ma vocation. C’est comme si le Seigneur préparait tout, en moi, pour ma vocation monastique de trappistine à Blauvac. C’est en la fête de saint Athanase que la parturition a eu lieu, en dix jours, si on compte les contractions depuis le 22 avril ̶ mais aussi depuis le dimanche de la Divine Miséricorde, 19 avril, où le pasteur Alain Joly a partagé le jeûne eucharistique de ses paroissiens, où je reçus une abondance de grâce de communion spirituelle recevant son geste de privation de ne pas célébrer l’Eucharistie, en ce Dimanche pascal du Quasimodo. Il y a aussi une autre trace indélébile de ma communion à la Table de la Sainte Cène : avec des pentecôtistes, lors de la session œcuménique de 2019,

Il y a aussi une autre trace indélébile de ma communion à la Table de la Sainte Cène : avec des pentecôtistes, lors de la session œcuménique de 2019,

![IMG-20200422-01718[1].jpg](http://lavaillante.hautetfort.com/media/00/01/928042169.jpg)

![IMG-20200422-01689[1].jpg](http://lavaillante.hautetfort.com/media/00/01/3097170242.2.jpg) Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans le texte des Actes que nous venons de lire. Pourquoi l'ange s'est-il donné la peine de fermer les portes de la prison après avoir laissé sortir les apôtres ?... En effet, au début du texte, Luc dit que l'ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison et a fait sortir les apôtres ; mais quand le gardien du temple arrive le matin, il trouve les portes bien fermées ! Il doit y avoir une signification symbolique dans cette histoire de portes ouvertes et puis verrouillées.

Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans le texte des Actes que nous venons de lire. Pourquoi l'ange s'est-il donné la peine de fermer les portes de la prison après avoir laissé sortir les apôtres ?... En effet, au début du texte, Luc dit que l'ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison et a fait sortir les apôtres ; mais quand le gardien du temple arrive le matin, il trouve les portes bien fermées ! Il doit y avoir une signification symbolique dans cette histoire de portes ouvertes et puis verrouillées.![IMG-20200422-01685[1].jpg](http://lavaillante.hautetfort.com/media/00/00/4013163533.jpg) Il y avait quelque chose de similaire dans l'Évangile de dimanche dernier, de Jean. Les disciples avaient fermé les portes du lieu où ils étaient assemblés. Cela est sans doute à mettre en relation avec la recommandation de Jésus : "Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte à clé, et prie ton père en secret". Ce que Jean semblait dire dans ce récit, c'est que Jésus a manifesté sa présence parmi ses disciples lorsqu'ils étaient assemblés pour prier. Mais alors, que fait-il ? Il souffle son Esprit sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Dans le texte des Actes des Apôtres d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur apparaît aux disciples lorsqu'ils sont derrière des portes fermées. Mais l'ange du Seigneur est-il distinct du Seigneur lui-même ? Et que fait-il ? Il leur dit : "Sortez maintenant... et prêchez au peuple au sujet de cette Vie".

Il y avait quelque chose de similaire dans l'Évangile de dimanche dernier, de Jean. Les disciples avaient fermé les portes du lieu où ils étaient assemblés. Cela est sans doute à mettre en relation avec la recommandation de Jésus : "Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte à clé, et prie ton père en secret". Ce que Jean semblait dire dans ce récit, c'est que Jésus a manifesté sa présence parmi ses disciples lorsqu'ils étaient assemblés pour prier. Mais alors, que fait-il ? Il souffle son Esprit sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Dans le texte des Actes des Apôtres d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur apparaît aux disciples lorsqu'ils sont derrière des portes fermées. Mais l'ange du Seigneur est-il distinct du Seigneur lui-même ? Et que fait-il ? Il leur dit : "Sortez maintenant... et prêchez au peuple au sujet de cette Vie".![IMG-20200422-01655[1].jpg](http://lavaillante.hautetfort.com/media/01/00/511435610.jpg) Les portes de la prière et de la solitude sont des portes tournantes. Elles séparent du monde au sens johannique du terme. Paradoxalement, les portes verrouillées sont une invitation au Seigneur à entrer. Mais, en même temps, il nous invite à sortir de nous-mêmes, vers nos frères et sœurs. Mais si nous sortons en Son nom, pour accomplir les services que nous sommes appelés à remplir, nous sommes toujours à l'intérieur et, en fait, la porte est toujours fermée.

Les portes de la prière et de la solitude sont des portes tournantes. Elles séparent du monde au sens johannique du terme. Paradoxalement, les portes verrouillées sont une invitation au Seigneur à entrer. Mais, en même temps, il nous invite à sortir de nous-mêmes, vers nos frères et sœurs. Mais si nous sortons en Son nom, pour accomplir les services que nous sommes appelés à remplir, nous sommes toujours à l'intérieur et, en fait, la porte est toujours fermée. * Maria Sagheddu est née en 1914 à Dorgali, en Sardaigne, dans une famille de bergers. Dès l'enfance, elle fait preuve d'un caractère affirmé. Elle appartient à un milieu catholique fervent. Jeune fille, elle est membre de l'Action catholique et consacre du temps au service des malades et des personnes âgées.

* Maria Sagheddu est née en 1914 à Dorgali, en Sardaigne, dans une famille de bergers. Dès l'enfance, elle fait preuve d'un caractère affirmé. Elle appartient à un milieu catholique fervent. Jeune fille, elle est membre de l'Action catholique et consacre du temps au service des malades et des personnes âgées. La communauté de Grottaferrata et son abbesse étaient très sensibles à la cause œcuménique : la réconciliation des chrétiens désunis. Maria Gabriella se sentit appelée à offrir sa vie pour l'unité des chrétiens. S'« offrir » ainsi, pour un chrétien, signifie aimer jusqu'au bout Dieu et ses frères. Le « jusqu'au bout » de Maria Gabriella fut rapide : atteinte de la tuberculose, elle mourut le , après quinze mois de souffrances et de tentatives infructueuses pour la guérir.

La communauté de Grottaferrata et son abbesse étaient très sensibles à la cause œcuménique : la réconciliation des chrétiens désunis. Maria Gabriella se sentit appelée à offrir sa vie pour l'unité des chrétiens. S'« offrir » ainsi, pour un chrétien, signifie aimer jusqu'au bout Dieu et ses frères. Le « jusqu'au bout » de Maria Gabriella fut rapide : atteinte de la tuberculose, elle mourut le , après quinze mois de souffrances et de tentatives infructueuses pour la guérir. PSAUME 18

PSAUME 18

Ce passage de l’Évangile de Marc nous donne une description rapide et globale de la première évangélisation chrétienne, dans les jours qui suivent la résurrection de Jésus. Marc trace une distinction très nette entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui font une expérience personnelle de Jésus, et ceux pour qui ce qui leur est raconté par d’autres demeure quelque chose d’extérieur.

Ce passage de l’Évangile de Marc nous donne une description rapide et globale de la première évangélisation chrétienne, dans les jours qui suivent la résurrection de Jésus. Marc trace une distinction très nette entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui font une expérience personnelle de Jésus, et ceux pour qui ce qui leur est raconté par d’autres demeure quelque chose d’extérieur. De ce passage de l’Évangile de Marc nous pouvons retenir que ceux qui ont fait l’expérience personnelle de la présence de Jésus vivant doivent l’annoncer aux autres. Ce que Jésus reproche ici à ses disciples ce n’est pas de ne pas avoir cru en Lui, mais précisément de ne pas avoir cru en l’expérience de ceux qui l’ont vu. Il y a en cela une leçon très importante concernant la transmission de la foi. La foi se transmet de personne à personne. Si nous avons la foi, c’est que nous l’avons reçue à travers une longue chaîne de témoins, dont chacun a rendu témoignage de son expérience. L’enseignement sur ce que nous appelons les « vérités de la foi » est important, bien sûr. Mais ce n’est pas à travers cet enseignement que se transmet la foi. Elle se transmet à travers le partage d’une expérience vécue.

De ce passage de l’Évangile de Marc nous pouvons retenir que ceux qui ont fait l’expérience personnelle de la présence de Jésus vivant doivent l’annoncer aux autres. Ce que Jésus reproche ici à ses disciples ce n’est pas de ne pas avoir cru en Lui, mais précisément de ne pas avoir cru en l’expérience de ceux qui l’ont vu. Il y a en cela une leçon très importante concernant la transmission de la foi. La foi se transmet de personne à personne. Si nous avons la foi, c’est que nous l’avons reçue à travers une longue chaîne de témoins, dont chacun a rendu témoignage de son expérience. L’enseignement sur ce que nous appelons les « vérités de la foi » est important, bien sûr. Mais ce n’est pas à travers cet enseignement que se transmet la foi. Elle se transmet à travers le partage d’une expérience vécue. Par ailleurs il ne suffit pas d’entendre l’annonce de la foi, ou le partage d’une expérience de foi pour croire. Il faut faire en même temps l’expérience personnelle de la rencontre de Jésus. Ce qui empêche de faire cette rencontre, c’est la dureté du cœur, que Jésus reproche à ses disciples d’avoir. Un cœur dur est un cœur qui n’est pas pur, qui est divisé. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Par ailleurs il ne suffit pas d’entendre l’annonce de la foi, ou le partage d’une expérience de foi pour croire. Il faut faire en même temps l’expérience personnelle de la rencontre de Jésus. Ce qui empêche de faire cette rencontre, c’est la dureté du cœur, que Jésus reproche à ses disciples d’avoir. Un cœur dur est un cœur qui n’est pas pur, qui est divisé. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

![IMG-20200320-01364[1].jpg](http://lavaillante.hautetfort.com/media/01/02/300034205.jpg) La paix dans laquelle je suis à Saint-Pardoux, avec laquelle je reviens chez mes parents, la paix de Jésus Christ ressuscité, c’est ce qui remplace l’Eucharistie sacramentelle. C’est ma messe quotidienne dans ce silence et cette solitude. C’est ainsi que le Seigneur me fortifie, chaque jour, à Saint-Pardoux. Je dois Le laisser faire, continuer à le laisser faire, à avoir confiance en lui et en son action qui bruisse comme la brise légère, qui agit puissamment dans la brise légère. Ma confiance doit être totale. Il n’oublie pas sa Promesse envers moi. Son Alliance, jamais Il ne la trahira. Il agit dans ma patience, dans ma persévérance. Je n’ai qu’à rester fidèle à ce pèlerinage quotidien. Il continue à faire très beau temps. Je n’ai pas à douter du Seigneur dont le dessein est sûr. Dont la fidélité est certaine. Je n’ai qu’à continuer à être, à demeurer là quand je suis à Saint-Pardoux. Je n’ai qu’à recevoir même ce que je ne perçois pas, ne sens pas avec mes sens mais sais avec

La paix dans laquelle je suis à Saint-Pardoux, avec laquelle je reviens chez mes parents, la paix de Jésus Christ ressuscité, c’est ce qui remplace l’Eucharistie sacramentelle. C’est ma messe quotidienne dans ce silence et cette solitude. C’est ainsi que le Seigneur me fortifie, chaque jour, à Saint-Pardoux. Je dois Le laisser faire, continuer à le laisser faire, à avoir confiance en lui et en son action qui bruisse comme la brise légère, qui agit puissamment dans la brise légère. Ma confiance doit être totale. Il n’oublie pas sa Promesse envers moi. Son Alliance, jamais Il ne la trahira. Il agit dans ma patience, dans ma persévérance. Je n’ai qu’à rester fidèle à ce pèlerinage quotidien. Il continue à faire très beau temps. Je n’ai pas à douter du Seigneur dont le dessein est sûr. Dont la fidélité est certaine. Je n’ai qu’à continuer à être, à demeurer là quand je suis à Saint-Pardoux. Je n’ai qu’à recevoir même ce que je ne perçois pas, ne sens pas avec mes sens mais sais avec  Continuer, chaque jour, à prier 3 heures jusqu’à Saint-Pardoux, aller-retour, et à y rester, y demeurer dans la confiance. C’est là que le Seigneur agit dans ma vie, ici, à Sury. Ce lieu est vraiment mon sanctuaire naturel. Je lis la Philocalie, Il m’enseigne, j’écoute et demeure. Là. C’est tout. C’est tout simple. Et sobre. C’est :

Continuer, chaque jour, à prier 3 heures jusqu’à Saint-Pardoux, aller-retour, et à y rester, y demeurer dans la confiance. C’est là que le Seigneur agit dans ma vie, ici, à Sury. Ce lieu est vraiment mon sanctuaire naturel. Je lis la Philocalie, Il m’enseigne, j’écoute et demeure. Là. C’est tout. C’est tout simple. Et sobre. C’est :  Je me sens

Je me sens JE SUIS LA PORTE

JE SUIS LA PORTE

Pour ce morceau choisi dans la tradition catholique, je vais vous emmener dans un autre monastère : Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine, en Algérie. Nous sommes en 1994. C’est le prieur du monastère, Christian de Chergé, qui donne son homélie de la Pentecôte. C’est le début des années noires en Algérie (1992-2006). Dom Christian a déjà rédigé son

Pour ce morceau choisi dans la tradition catholique, je vais vous emmener dans un autre monastère : Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine, en Algérie. Nous sommes en 1994. C’est le prieur du monastère, Christian de Chergé, qui donne son homélie de la Pentecôte. C’est le début des années noires en Algérie (1992-2006). Dom Christian a déjà rédigé son

Ce mardi 25 mars 2019, jour de l'Annonciation, il était midi quand je revenais d'une course dans les Hauts de Vanves. Arrivée au carrefour de la rue de la forge et à la naissance de l'allée aux arbres en fleurs, sur la place Kennedy, là, devant le Franprix, j’ai vu une voiture s’arrêter au niveau du passage-piétons alors que deux hommes en tenue de peintres en bâtiment s’y engageaient. Elle les laissa passer, tandis que le troisième homme était resté en arrière, sur le trottoir, une baguette de pain à la main. Il interpela les deux autres qui avaient ‘forcé’ l’arrêt de la voiture en s’engageant sur le passage-piétons. Lui choisit de laisser passer la voiture, puis rejoignit les deux autres en disant quelque chose que je perçus mal, ponctué d’un ‘kif-kif’. Ce faisant, j’avais moi-même traversé la rue de la forge, arrivant par la place de la République, étant passée devant l’église Saint-Rémy. Quand je m’engageai dans l’allée des arbres aux fleurs d’ivoire, je me suis retrouvée au même niveau que les trois travailleurs en bâtiment qui allaient prendre leur pause-déjeuner. Celui qui tenait la baguette et semblait doucement tancer les deux autres, m’adressa la parole. Il continuait ce qu’il leur adressait mais, soudain, il m’inclut comme témoin de sa pensée. La phrase qu’il disait en traversant la rue, tout en désignant de sa baguette ses deux compères, était : « Les algériens traînent toujours ! ». Il répéta cette phrase, cette fois à mon intention : « Les algériens, ça traîne toujours ! » avec son accent typique. C’est par mon visage que je lui ai répondu, par une moue, de surprise mêlée à ma tristesse, et à de la compassion, alors que je comprends très bien ce sentiment d’errance des immigrés et fils d’immigrés. Oui, ce sentiment d’errance m’est familier et je pensais en moi-même, tous ces gestes et ces pas se faisant, que moi aussi je suis encore en errance, pas fixée, française, oui, là, mais en attente de me fixer vraiment. Il a dit de très belles paroles, sans animosité. Des paroles teintées d’une sagesse populaire, d’une expérience que le temps a polie et rendue sage. Il put me dire qu’il était né en Espagne et que maintenant il vivait en France. Que les algériens sont comme des

Ce mardi 25 mars 2019, jour de l'Annonciation, il était midi quand je revenais d'une course dans les Hauts de Vanves. Arrivée au carrefour de la rue de la forge et à la naissance de l'allée aux arbres en fleurs, sur la place Kennedy, là, devant le Franprix, j’ai vu une voiture s’arrêter au niveau du passage-piétons alors que deux hommes en tenue de peintres en bâtiment s’y engageaient. Elle les laissa passer, tandis que le troisième homme était resté en arrière, sur le trottoir, une baguette de pain à la main. Il interpela les deux autres qui avaient ‘forcé’ l’arrêt de la voiture en s’engageant sur le passage-piétons. Lui choisit de laisser passer la voiture, puis rejoignit les deux autres en disant quelque chose que je perçus mal, ponctué d’un ‘kif-kif’. Ce faisant, j’avais moi-même traversé la rue de la forge, arrivant par la place de la République, étant passée devant l’église Saint-Rémy. Quand je m’engageai dans l’allée des arbres aux fleurs d’ivoire, je me suis retrouvée au même niveau que les trois travailleurs en bâtiment qui allaient prendre leur pause-déjeuner. Celui qui tenait la baguette et semblait doucement tancer les deux autres, m’adressa la parole. Il continuait ce qu’il leur adressait mais, soudain, il m’inclut comme témoin de sa pensée. La phrase qu’il disait en traversant la rue, tout en désignant de sa baguette ses deux compères, était : « Les algériens traînent toujours ! ». Il répéta cette phrase, cette fois à mon intention : « Les algériens, ça traîne toujours ! » avec son accent typique. C’est par mon visage que je lui ai répondu, par une moue, de surprise mêlée à ma tristesse, et à de la compassion, alors que je comprends très bien ce sentiment d’errance des immigrés et fils d’immigrés. Oui, ce sentiment d’errance m’est familier et je pensais en moi-même, tous ces gestes et ces pas se faisant, que moi aussi je suis encore en errance, pas fixée, française, oui, là, mais en attente de me fixer vraiment. Il a dit de très belles paroles, sans animosité. Des paroles teintées d’une sagesse populaire, d’une expérience que le temps a polie et rendue sage. Il put me dire qu’il était né en Espagne et que maintenant il vivait en France. Que les algériens sont comme des  Ces trois algériens ont été trois oiseaux dont l’un m’effleura de son aile, de façon si proche, qu’il fit une mince entaille en mon cœur de petite perdrix française dont les traces des pattes s’effacèrent dans le Parc Pic, aussitôt passée…

Ces trois algériens ont été trois oiseaux dont l’un m’effleura de son aile, de façon si proche, qu’il fit une mince entaille en mon cœur de petite perdrix française dont les traces des pattes s’effacèrent dans le Parc Pic, aussitôt passée…

« Avoir les ailes de la colombe » c’est encore autre chose puisque si la colombe est le signe de cette libération dans la Bible, elle est aussi l’image du Saint Esprit. En effet, lors de la Création, il est écrit : « L’esprit de Dieu planait à la surface des eaux ». Le Saint Esprit est l’image de l’oiseau qui plane au-dessus de sa Création. C’est pourquoi la colombe, en particulier, est le symbole du Saint Esprit, de cette présence de vie qui plane en descendant du ciel vers la terre, c’est-à-dire de Dieu vers les hommes. (C’est pourquoi les protestantes sur leur croix huguenote portent cette colombe à laquelle elles sont toutes très attachées et qui représente le Saint Esprit.) Le psalmiste demande donc d’avoir les ailes de la colombe, c’est-à-dire d’être revêtu du plumage du Saint Esprit. Ça, c’est vraiment une très belle chose. En effet, on ne peut pas être soi-même l’incarnation de l’Esprit. L’Esprit, nous en bénéficions. Mais ce qu’il demande, c’est d’avoir les ailes du Saint Esprit et que grâce à ce plumage du Saint Esprit que Dieu peut nous donner, nous puissions nous envoler, c’est-à-dire nous rapprocher de Dieu et remonter vers Dieu plutôt que de rester dans la fange, dans la boue et dans l’épreuve de cette terre. Et c’est l’Esprit lui-même, le Saint Esprit de Dieu, cette puissance de Dieu, qui peut nous permettre de nous envoler pour monter vers Lui. Et là, il y a une théologie très sûre, qui n’est justement pas une théologie ni du mérite, ni de l’action propre de l’homme - c’est-à-dire théologie des œuvres qui pourrait dire ”sois sages”, « fais des bonnes œuvres”, ”repends-toi et à ce moment-là tu pourras t’élever vers Dieu” - mais il dit qu’il ne pourra s’élever vers Dieu que si Dieu lui donne les ailes de la colombe, c’est-à-dire que si Dieu lui donne les ailes du Saint Esprit.

« Avoir les ailes de la colombe » c’est encore autre chose puisque si la colombe est le signe de cette libération dans la Bible, elle est aussi l’image du Saint Esprit. En effet, lors de la Création, il est écrit : « L’esprit de Dieu planait à la surface des eaux ». Le Saint Esprit est l’image de l’oiseau qui plane au-dessus de sa Création. C’est pourquoi la colombe, en particulier, est le symbole du Saint Esprit, de cette présence de vie qui plane en descendant du ciel vers la terre, c’est-à-dire de Dieu vers les hommes. (C’est pourquoi les protestantes sur leur croix huguenote portent cette colombe à laquelle elles sont toutes très attachées et qui représente le Saint Esprit.) Le psalmiste demande donc d’avoir les ailes de la colombe, c’est-à-dire d’être revêtu du plumage du Saint Esprit. Ça, c’est vraiment une très belle chose. En effet, on ne peut pas être soi-même l’incarnation de l’Esprit. L’Esprit, nous en bénéficions. Mais ce qu’il demande, c’est d’avoir les ailes du Saint Esprit et que grâce à ce plumage du Saint Esprit que Dieu peut nous donner, nous puissions nous envoler, c’est-à-dire nous rapprocher de Dieu et remonter vers Dieu plutôt que de rester dans la fange, dans la boue et dans l’épreuve de cette terre. Et c’est l’Esprit lui-même, le Saint Esprit de Dieu, cette puissance de Dieu, qui peut nous permettre de nous envoler pour monter vers Lui. Et là, il y a une théologie très sûre, qui n’est justement pas une théologie ni du mérite, ni de l’action propre de l’homme - c’est-à-dire théologie des œuvres qui pourrait dire ”sois sages”, « fais des bonnes œuvres”, ”repends-toi et à ce moment-là tu pourras t’élever vers Dieu” - mais il dit qu’il ne pourra s’élever vers Dieu que si Dieu lui donne les ailes de la colombe, c’est-à-dire que si Dieu lui donne les ailes du Saint Esprit.

Christian est un moine qui a choisi de vivre dans la solitude une communion avec Dieu. Il sait cependant qu’une communion authentique avec Dieu n’est pas possible sans une communion tout aussi authentique avec ses frères, comme avec l’Église et la société. Il conserve tous ses liens avec ceux qu’il appelle, non sans une touche d’intimité : ma communauté, mon Église, ma famille. Sa vie n’a pas été simplement « donnée à Dieu » ; mais ce don à Dieu a été incarné dans un don à « ce pays », l’Algérie, qu’il aimait tant. Et, finalement, il n’oublie pas que s’il était victime de la violence qui engloutissait alors l’Algérie, il ne serait qu’une des milliers de victimes de la même violence.

Christian est un moine qui a choisi de vivre dans la solitude une communion avec Dieu. Il sait cependant qu’une communion authentique avec Dieu n’est pas possible sans une communion tout aussi authentique avec ses frères, comme avec l’Église et la société. Il conserve tous ses liens avec ceux qu’il appelle, non sans une touche d’intimité : ma communauté, mon Église, ma famille. Sa vie n’a pas été simplement « donnée à Dieu » ; mais ce don à Dieu a été incarné dans un don à « ce pays », l’Algérie, qu’il aimait tant. Et, finalement, il n’oublie pas que s’il était victime de la violence qui engloutissait alors l’Algérie, il ne serait qu’une des milliers de victimes de la même violence.