GPA Commerciale / GPA Altruiste ?

Un rapport condamnant la GPA ”commerciale” et vantant la GPA ”altruiste” est présenté devant le Conseil de l'Europe. Pour le collectif No Maternity Traffic, cette distinction sert à avaliser le principe même de la GPA.

La parlementaire et gynécologue belge Petra De Sutter revient à la charge. Après le rejet de son rapport le 15 mars dernier, puis son report en juin dernier doublé d'une accusation de conflit d'intérêt, elle va tenter une nouvelle fois, le 21 septembre, de faire adopter un rapport favorable à la maternité de substitution (GPA) par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Une fois encore, contre toute transparence parlementaire, les débats seront à huis clos et le projet de rapport est tenu secret. Rappelons que la rapporteur est une professionnelle de la GPA et de la PMA à l'hôpital de Gand, en outre, elle collabore avec une entreprise de GPA commerciale en Inde (Seeds of innocence). Elle a donc tout intérêt à faire accepter la GPA.

Une fois encore, contre toute transparence parlementaire, les débats seront à huis clos et le projet de rapport est tenu secret. Rappelons que la rapporteur est une professionnelle de la GPA et de la PMA à l'hôpital de Gand, en outre, elle collabore avec une entreprise de GPA commerciale en Inde (Seeds of innocence). Elle a donc tout intérêt à faire accepter la GPA.

La forte opposition à laquelle elle est confrontée semble l'avoir conduite à adopter une position de repli : renoncer à demander explicitement la légalisation de la GPA, et condamner uniquement la GPA commerciale tout en invoquant ”l'intérêt de l'enfant”. Cette approche, apparemment consensuelle, est un piège.

Le piège repose sur une opposition largement fictive entre GPA altruiste et commerciale : la première serait bonne, et la seconde mauvaise. D'altruiste, la GPA deviendrait commerciale lorsque la somme versée à la mère porteuse serait supérieure aux ”frais raisonnables” causés par la GPA, or ceux-ci incluent nourriture, logement, perte de revenus, etc., ainsi que l'indemnisation de ”l'inconvénient d'être enceinte”. Autant dire que, le plus souvent, ces frais raisonnables sont une rémunération déguisée.

La dialectique opposant GPA commerciale et altruiste est un piège qui réduit et enferme l'appréciation morale de la GPA à l'un de ses aspects secondaires : l'argent. De fait, le problème avec la GPA, ce n'est pas tant l'argent que la situation de l'enfant et de la mère qui le porte. Une GPA moins chère n'en serait pas moins préjudiciable et condamnable.

Plus encore, l'opposition entre GPA commerciale et altruiste est fictive : la seule différence porte sur le nom donné à la rétribution de la mère : on parle d'un paiement pour la GPA commerciale et d'une indemnité pour la GPA altruiste. Mais notez que le montant de l'indemnité peut être très supérieur à celui du paiement ! Alors qu'une mère porteuse reçoit environ 20 000 € ”d'indemnités” au Royaume Uni, elle ne reçoit que 10 000 € de ”paiement” en Europe de l'Est et 2 000 € en Asie. Verser 20 000 € ”d'indemnités” serait plus éthique que 10 000 € de ”paiement”…

Plus encore, l'opposition entre GPA commerciale et altruiste est fictive : la seule différence porte sur le nom donné à la rétribution de la mère : on parle d'un paiement pour la GPA commerciale et d'une indemnité pour la GPA altruiste. Mais notez que le montant de l'indemnité peut être très supérieur à celui du paiement ! Alors qu'une mère porteuse reçoit environ 20 000 € ”d'indemnités” au Royaume Uni, elle ne reçoit que 10 000 € de ”paiement” en Europe de l'Est et 2 000 € en Asie. Verser 20 000 € ”d'indemnités” serait plus éthique que 10 000 € de ”paiement”…

En tout état de cause, une GPA dite altruiste génère plus de flux financiers qu'une GPA dite commerciale.

Si l'opposition entre GPA commerciale et altruiste est fictive, elle recouvre en fait une autre distinction, bien réelle : entre la GPA ”low cost” d'Europe de l'Est, et la GPA ”premium” d'Europe de l'Ouest, telle qu'elle se pratique notamment dans le service de Petra De Sutter. Ainsi, condamner la GPA commerciale, revient en fait à promouvoir la GPA ”premium”, présentée en outre comme une pratique exemplaire.

Si l'opposition entre GPA commerciale et altruiste est fictive, elle recouvre en fait une autre distinction, bien réelle : entre la GPA ”low cost” d'Europe de l'Est, et la GPA ”premium” d'Europe de l'Ouest, telle qu'elle se pratique notamment dans le service de Petra De Sutter. Ainsi, condamner la GPA commerciale, revient en fait à promouvoir la GPA ”premium”, présentée en outre comme une pratique exemplaire.

En invitant les autres députés à condamner avec elle, de façon véhémente, la GPA lorsqu'elle est commerciale, Petra De Sutter fait porter la condamnation sur le seul caractère commercial de la GPA et épargne ainsi la GPA en elle-même. Elle tend ainsi aux députés un autre piège : celui d'entériner le principe même de la GPA, puis la nécessité de l'encadrer, c'est-à-dire de la légaliser. Il est à craindre que certains députés, heureux de condamner avec force la GPA commerciale ne se rendent pas compte du pot aux roses.

Plus encore, la situation préjudiciable dans laquelle la GPA place l'enfant ne change pas selon qu'elle est qualifiée de commerciale ou d'altruiste. Dans tous les cas, l'enfant est l'objet d'un contrat, donné ou vendu comme un bien, objet d'un droit de propriété, ce qui le place objectivement en situation d'esclavage au sens du droit international. Dans les deux cas, l'enfant est abandonné par la mère porteuse, et les risques de rejet de l'enfant, par exemple en cas de divorce des commanditaires ou de malformation, sont les mêmes. Les conséquences sur la filiation ne sont pas moins graves, mais pires lorsque l'enfant a été porté par une tante ou sa grand-mère !

Plus encore, la situation préjudiciable dans laquelle la GPA place l'enfant ne change pas selon qu'elle est qualifiée de commerciale ou d'altruiste. Dans tous les cas, l'enfant est l'objet d'un contrat, donné ou vendu comme un bien, objet d'un droit de propriété, ce qui le place objectivement en situation d'esclavage au sens du droit international. Dans les deux cas, l'enfant est abandonné par la mère porteuse, et les risques de rejet de l'enfant, par exemple en cas de divorce des commanditaires ou de malformation, sont les mêmes. Les conséquences sur la filiation ne sont pas moins graves, mais pires lorsque l'enfant a été porté par une tante ou sa grand-mère !

En réalité, le problème avec la GPA, c'est la GPA elle-même.

La seule démarche réaliste est de s'engager à combattre cette forme de trafic humain, ou alors il faut se résigner à ce que l'homme soit une marchandise pour l'homme.

Espérons que l'Assemblée du Conseil de l'Europe saura faire prévaloir les valeurs pour lesquelles le Conseil a été institué contre cette nouvelle forme de dégradation et de servitude.

Collectif No Maternity Traffic

Collectif No Maternity Traffic

Gregor Puppinck est directeur du Centre européen pour le droit et la justice.

Ludovine de la Rochère est présidente de La Manif pour Tous.

Caroline Roux est déléguée générale d'Alliance Vita.

Ils sont tous les trois membres du collectif No Maternity Traffic, qui a remis au Conseil de l'Europe plus de 110 000 signatures pour l'abolition de la GPA.

Tribune publiée en septembre 2016 dans Figaro Vox

GPA : LE DÉBAT CONTINUE AU CONSEIL DE L’EUROPE

GPA : LE DÉBAT CONTINUE AU CONSEIL DE L’EUROPE

No Maternity Traffic salue le rejet, par la Commission des questions sociales de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, du projet de résolution sur la Gestation par autrui (GPA) ou maternité de substitution. Ce projet était dangereux car il contenait l’acceptation implicite du principe même de la GPA.

Ce rejet prouve qu’il est possible de réunir une majorité de parlementaires en faveur d’une interdiction explicite de toute forme de GPA dans la mesure où sa pratique est contraire aux Droits de l’Homme.

No Maternity Traffic note que le projet de recommandation annexé à la résolution a été néanmoins adopté, après amendement. Il sera débattu lors de la prochaine session de l’Assemblée en octobre.

Ce projet recommande aux Etats européens d’adopter des lignes directrices visant à préserver les droits des enfants nés dans le cadre d’une GPA.

No Maternity Traffic partage le souci premier de préserver les droits des enfants. Néanmoins, vouloir préserver sincèrement les droits des enfants suppose de poser d’abord le principe de l’interdiction de la GPA sous toutes ses formes. Il est vain, et même malhonnête, de prétendre lutter contre les conséquences de la GPA pour les enfants, sans en condamner d’abord la cause. La GPA, ou maternité de substitution, est une régression absolue du droit des femmes et de l’intérêt supérieur de l’enfant. La GPA, quelle que soit sa forme, exploite des femmes et génère un trafic d’enfants, privés en tout ou partie de leur filiation.

Le collectif international No Maternity Traffic poursuit son engagement et invite tous les députés de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à adopter prochainement une recommandation qui, comme l’a fait le Parlement européen en décembre dernier, condamne explicitement toute forme de GPA et recommande aux États d’adopter une politique commune en ce sens au plan européen.

No Maternity Traffic

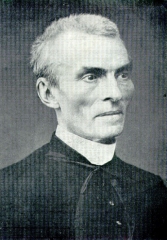

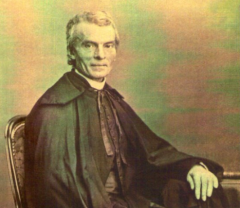

Pierre-Julien Eymard passe par différentes étapes. Dès ses premières années, où sa mère très pieuse l’emmène tous les jours à l’église, il est attiré par l’Eucharistie. À sept ans, il est surpris par sa grande sœur derrière l’autel, sur un escabeau, la tête penchée ; il s’explique ainsi : « C’est que j’écoute et je l’entends mieux d’ici. » Sa première communion, à 12 ans, est un jour de grandes grâces qui fait naître en lui le désir d’être prêtre. Après un essai chez les Oblats de Marie Immaculée à Marseille (1829), il entre au Grand Séminaire de Grenoble (1831). Devenu prêtre le 20 juillet 1834, il s’occupe successivement de deux paroisses de l’Isère : il est d’abord vicaire à Chatte (1834-1837), puis curé à Monteynard (1837-1839). Suivant l’appel à la vie religieuse, il entre chez les Maristes (1839) où il reste jusqu’à la fondation de la congrégation du Saint-Sacrement à Paris (13 mai 1856). Tous ces passages laissent percevoir le cheminement qu’il a parcouru intérieurement, un chemin qu’il est important pour nous de rappeler.

Pierre-Julien Eymard passe par différentes étapes. Dès ses premières années, où sa mère très pieuse l’emmène tous les jours à l’église, il est attiré par l’Eucharistie. À sept ans, il est surpris par sa grande sœur derrière l’autel, sur un escabeau, la tête penchée ; il s’explique ainsi : « C’est que j’écoute et je l’entends mieux d’ici. » Sa première communion, à 12 ans, est un jour de grandes grâces qui fait naître en lui le désir d’être prêtre. Après un essai chez les Oblats de Marie Immaculée à Marseille (1829), il entre au Grand Séminaire de Grenoble (1831). Devenu prêtre le 20 juillet 1834, il s’occupe successivement de deux paroisses de l’Isère : il est d’abord vicaire à Chatte (1834-1837), puis curé à Monteynard (1837-1839). Suivant l’appel à la vie religieuse, il entre chez les Maristes (1839) où il reste jusqu’à la fondation de la congrégation du Saint-Sacrement à Paris (13 mai 1856). Tous ces passages laissent percevoir le cheminement qu’il a parcouru intérieurement, un chemin qu’il est important pour nous de rappeler. Conduit par des grâces à la fois simples et profondes, Pierre-Julien comprend sa vocation. En 1845 à l’église Saint-Paul de Lyon, pendant la procession avec le Saint-Sacrement un jour de Fête-Dieu, il est saisi d’une foi forte en Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie et demande à Dieu la grâce d’avoir le zèle apostolique de saint Paul. En 1849, alors qu’il est Provincial, il visite la maison mariste de Paris. Il découvre en cette ville l’œuvre de l’Adoration nocturne, et par la même occasion, il entre en relation avec le comte Raymond de Cuers qui sera son premier compagnon dans la fondation de l’œuvre eucharistique. Il fait aussi connaissance de la fondatrice de l’Adoration réparatrice, la Mère Marie-Thérèse Dubouché. Le 21 janvier 1851, au sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière (Lyon), il discerne l’urgence de travailler au renouvellement de la vie chrétienne par l’Eucharistie et voit l’importance d’une formation approfondie pour les prêtres et les laïcs.

Conduit par des grâces à la fois simples et profondes, Pierre-Julien comprend sa vocation. En 1845 à l’église Saint-Paul de Lyon, pendant la procession avec le Saint-Sacrement un jour de Fête-Dieu, il est saisi d’une foi forte en Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie et demande à Dieu la grâce d’avoir le zèle apostolique de saint Paul. En 1849, alors qu’il est Provincial, il visite la maison mariste de Paris. Il découvre en cette ville l’œuvre de l’Adoration nocturne, et par la même occasion, il entre en relation avec le comte Raymond de Cuers qui sera son premier compagnon dans la fondation de l’œuvre eucharistique. Il fait aussi connaissance de la fondatrice de l’Adoration réparatrice, la Mère Marie-Thérèse Dubouché. Le 21 janvier 1851, au sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière (Lyon), il discerne l’urgence de travailler au renouvellement de la vie chrétienne par l’Eucharistie et voit l’importance d’une formation approfondie pour les prêtres et les laïcs. Dès le début et tout au long de son ministère, l’apostolat du Père Eymard est multiforme. Il associe des laïcs à son œuvre par l’Agrégation du Saint-Sacrement, il met sur pied l’œuvre de la première communion des adultes, des jeunes ouvriers, des chiffonniers et des marginaux des banlieues ; il s’adonne à la prédication et à la direction spirituelle. Il promeut la liturgie romaine plutôt que les liturgies gallicanes, et tente d’alimenter la vie spirituelle des prêtres par l’Eucharistie. Tout ce qu’il fait part de l’Eucharistie, est motivé par l’Eucharistie et a comme but faire connaître mieux l’Eucharistie. Fasciné par ce mystère, le Père Eymard affirme : « La sainte Eucharistie, c’est Jésus passé, présent et futur » (PG 356, 1). Il est assoiffé de pénétrer ses secrets, d’ouvrir son cœur aux richesses d’intériorité de l’Évangile de saint Jean qu’il médite si souvent : « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 56). Le temps qu’il passe en adoration est très fécond pour son ministère ; un dynamisme et une force nouvelle l’imprègnent. Sa vision de l’Eucharistie évolue sans cesse et devient vie en lui.

Dès le début et tout au long de son ministère, l’apostolat du Père Eymard est multiforme. Il associe des laïcs à son œuvre par l’Agrégation du Saint-Sacrement, il met sur pied l’œuvre de la première communion des adultes, des jeunes ouvriers, des chiffonniers et des marginaux des banlieues ; il s’adonne à la prédication et à la direction spirituelle. Il promeut la liturgie romaine plutôt que les liturgies gallicanes, et tente d’alimenter la vie spirituelle des prêtres par l’Eucharistie. Tout ce qu’il fait part de l’Eucharistie, est motivé par l’Eucharistie et a comme but faire connaître mieux l’Eucharistie. Fasciné par ce mystère, le Père Eymard affirme : « La sainte Eucharistie, c’est Jésus passé, présent et futur » (PG 356, 1). Il est assoiffé de pénétrer ses secrets, d’ouvrir son cœur aux richesses d’intériorité de l’Évangile de saint Jean qu’il médite si souvent : « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 56). Le temps qu’il passe en adoration est très fécond pour son ministère ; un dynamisme et une force nouvelle l’imprègnent. Sa vision de l’Eucharistie évolue sans cesse et devient vie en lui. Les dernières années du Père Eymard ont été marquées par la maladie et des souffrances de tout genre : problèmes financiers, oppositions, incompréhensions, humiliations, perte de l’estime des évêques, nuit spirituelle. Malgré cela, ses paroles sont restées ardentes comme le feu et ses lettres de direction spirituelle riches d’invitations à la joie et à l’action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Après avoir travaillé sans cesse, jusqu’à l’épuisement, il meurt à La Mure d’Isère le 1er août 1868. L’épitaphe sur sa tombe nous livre son message : « Aimons Jésus, qui nous aime tant dans son divin Sacrement. »

Les dernières années du Père Eymard ont été marquées par la maladie et des souffrances de tout genre : problèmes financiers, oppositions, incompréhensions, humiliations, perte de l’estime des évêques, nuit spirituelle. Malgré cela, ses paroles sont restées ardentes comme le feu et ses lettres de direction spirituelle riches d’invitations à la joie et à l’action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Après avoir travaillé sans cesse, jusqu’à l’épuisement, il meurt à La Mure d’Isère le 1er août 1868. L’épitaphe sur sa tombe nous livre son message : « Aimons Jésus, qui nous aime tant dans son divin Sacrement. » Au terme des procès ordinaires de Grenoble et de Paris, ouverts en 1898, il est béatifié par Pie XI le 12 juillet 1925. Le 9 décembre 1962, à la fin de la première session du Concile Vatican II, le pape Saint Jean XXIII proclamait « Saint » Pierre-Julien Eymard. Ce jour-là, le Pape dans son homélie disait : « Sa note caractéristique, l’idée directrice de toutes ses activités sacerdotales, on peut le dire, ce fut l’Eucharistie : le culte et l’apostolat eucharistiques. » Le pape saint Jean-Paul II l’a désigné à tous les fidèles comme un apôtre éminent de l’Eucharistie (9 décembre 1995), et a fixé sa fête liturgique à la date du 2 août.

Au terme des procès ordinaires de Grenoble et de Paris, ouverts en 1898, il est béatifié par Pie XI le 12 juillet 1925. Le 9 décembre 1962, à la fin de la première session du Concile Vatican II, le pape Saint Jean XXIII proclamait « Saint » Pierre-Julien Eymard. Ce jour-là, le Pape dans son homélie disait : « Sa note caractéristique, l’idée directrice de toutes ses activités sacerdotales, on peut le dire, ce fut l’Eucharistie : le culte et l’apostolat eucharistiques. » Le pape saint Jean-Paul II l’a désigné à tous les fidèles comme un apôtre éminent de l’Eucharistie (9 décembre 1995), et a fixé sa fête liturgique à la date du 2 août.

— L’ambition de « libérer l’individu » et de parvenir à

— L’ambition de « libérer l’individu » et de parvenir à